■本期主持:金寿福(复旦大学历史学系教授) ■本期主题:古代埃及文明中的我者与他者

主持人语

王权、节日、宗教、仪式、族群等向来是我国世界古代史研究的热点和前沿。其中,关于古代埃及社会中的族群问题,是埃及学研究的一个重要方面,进而引申出“我者”与“他者”的概念。他者构成了认识自身、确定自我身份的坐标和参照,有助于归属感的产生和集体意识的强化。本期的几篇文章从不同角度论述了古代埃及文明中他者的形象如何构建、我者与他者的关系等。古埃及统治者很早就借助文学、艺术等手段构建他者形象,以强化古埃及人的身份认同,突出王权统治的合法性和必要性。我者与他者是对立的,但这种对立随着社会发展及文明的演进、交流会发生转化,并最终走向认同。正所谓,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。

古埃及人如何构建他者形象

作者:金寿福 单位:复旦大学历史学系

古希腊历史学家希罗多德曾说,埃及是尼罗河的赠礼。古埃及人大约在公元前5300年开始以农耕为主的定居生活,他们的身份认同和有关他者的观念都与尼罗河谷相对优越的自然条件以及尼罗河特殊的水文环境密切相关。从流传下来的墓室壁画、岩画、印章和调色板,可以追溯古埃及人他者形象形成的脉络。

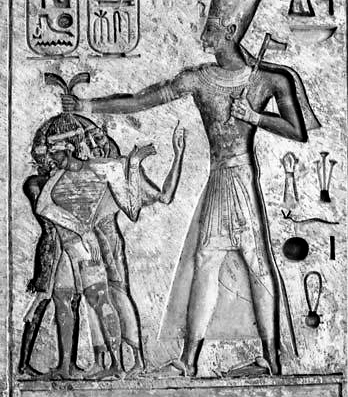

在位于希拉孔波利斯的一座时间大约为公元前3400年的贵族墓里,一幅壁画表现了一个身材高大的人用手中的权标击打三个敌人的场面。三个被惩罚或处死的人双手被缚,跪在紧握权标的人面前。可以推测,三个被缚的人可能是同一个部落内的反叛者或者是来自另外一个部落的俘虏。考古学家们在希拉孔波利斯还发现了多个刻有类似画面的圆柱形印章,说明在公元前4千纪末期,古埃及部落内部和部落之间的冲突比较频繁。2009年,考古人员在今阿斯旺以北6000米的沙漠发现了年代为公元前3100年的岩画。这些岩画表现了一个君主率领船队向外扩张的主题,其中最值得关注的人物莫过于一个戴着王冠的君主。这种王冠后来成为象征上埃及王权的标志,被称为白色王冠。戴王冠者左手抓住一个被缚的敌人的头发,右手举起权标,准备敲碎对手的头盖骨。这位君主前面是举着旗帜的官员,后面跟着拿着扇子的仆人。不难想象,经过部落之间的战争和兼并,上埃及此时基本形成一个王权国家。

这种以地域为核心的敌我观念在那尔迈统治时期得到强化。那尔迈是前王朝时期的最后一位君主或者是王朝时期的开创者。在被学者们称为“那尔迈调色板”的器物上,可以清楚地看到“他者”这一概念如何在内涵和外延上发生变化。在调色板的反面,那尔迈佩戴象征上埃及的白色王冠和标志其神性的假胡子,他左手抓住敌人的头发,右手紧握权标,呈现即将敲碎敌人头盖骨的姿势。在调色板的右上方,代表荷鲁斯神的隼用爪子牵着一根拴住敌人鼻子的绳子,这个敌人的后背上画着莎草,表示那尔迈的敌人是下埃及的居民。在调色板的正面,那尔迈戴着象征下埃及的红色王冠,正在查看被杀死的敌人,意味着他完成了征服下埃及并统一埃及的大业。考古学家在希拉孔波利斯的荷鲁斯神庙院落中发现了那尔迈调色板,很明显,那尔迈把调色板作为供品献给其保护神,目的是表明他受神的委托行使统治埃及的权力。

拉美西斯二世击敌图

登是古埃及统一的王权国家产生以后登基的第四位国王。他的陵墓建在位于希拉孔波利斯以北100千米的阿比多斯,从中出土的一块象牙标签上雕刻了登击打敌人的画面。此时登的敌人已经不再是埃及人,而是被明确标注的西亚部落首领。登的额头上雕刻了象征神圣王权的眼镜蛇,他左手抓住敌人的头发,右手高举权标。画面上一行意为“首次出征东方”的象形文字,表明古埃及统治者已经把势力范围扩展到西奈半岛或者更远的地方。

在古埃及人的政治地图上,埃及与其他国家之间的界限不是简单的边界,而是秩序与混乱之间的过渡带。处在古埃及南面的外族是努比亚人,北面的是西亚人,东西两面则是沙漠上的游牧民,这四类人被格式化为古埃及东西南北四个方向的敌人。为了强调古埃及周边有许多蛮族且他们极具危险性,古埃及人把他们统称为“九张弓”。“三”在象形文字中表示复数,3乘以3极尽众多之意。对于古埃及人来说,征服外族意味着维护秩序,所以古埃及国王不能等着外族入侵自己的国土。作为主动出击的标志,古埃及国王定期举行象征性地消灭想象之中敌人的仪式。红色的陶罐上画着外族的形象或者写上他们的名字,有时甚至烧制模仿外族的陶俑,国王一边念着咒语,一边把这些陶罐和陶俑摔碎,然后把残片埋在深坑中。

相对优越的自然条件和长期的定居生活促成两个意义深远的结果。其一,使得一个城镇甚至一个村庄的居民信奉一个或多个共同的神灵;其二,古埃及人形成了与尼罗河水文特征和尼罗河谷地理环境密切相关的来世观念。古埃及人相信,人死后只要尸体保存完好就有复活的可能性。为了完成生死转换的大业,他们生前就开始建造坟墓,置办棺材、石棺、供桌、墓碑等墓葬设施,并且把死者的尸体制作成木乃伊。另外,人死后的来世生活离不开神的保佑和亲属提供的食物。

在一篇被学者们称为《西努赫的故事》的文学作品中,充分展现了族群建构问题。西努赫这个名字在象形文字中具有“西克莫树之子”之意,这种树被古埃及人视为最能代表尼罗河谷的植物。西努赫曾是后宫的管家,有一次跟随王子出征,凯旋途中偶然听到宫廷发生叛乱,担心回去以后受到牵连,便连夜逃亡西亚。辗转到了今巴勒斯坦一带,西努赫受到一个游牧部落酋长的款待,不久与其长女结婚,后来不仅子孙满堂,而且积攒了巨大的财富。尽管如此,西努赫仍然把自己比喻成混入陌生牛群的落单的牛,称生长在埃及尼罗河三角洲的莎草不可能被移植到西亚的山地。若干年以后,西努赫感到寿数将尽,便请求埃及国王恩准其返回埃及。在写给西努赫的信中,埃及国王警告道,无论如何不能死在外国。他还描写了符合埃及来世观念的葬礼:经过70天处理以后,尸体被制作成木乃伊,木乃伊的面具用永不生锈的黄金制作;送葬队伍中,仆人们扛着各种随葬品,舞女们跳着促使死者复活的舞蹈,祭司向众神念诵颂歌,祈求这些神保佑死者复活。西努赫后来回到埃及后,被安排在设备齐全的房子里,有床、洗浴设施、镜子、白色亚麻布衣服、涂抹身体的油膏和没药。经过刮胡子、剪发、修面和换衣服,西努赫从一个西亚人重新变成了埃及人。很明显,西努赫离开埃及,不仅意味着其职业生涯的中断,而且抛弃了原来的价值观和生活方式,这使得他几乎陷入绝望的境地,死后再生更是无从谈起。

根据源于赫利奥波利斯的创世说,该城的主神阿吞站在第一个露出混沌水的土丘上创造了世界,为人世确立了秩序。后来,供奉太阳神的庙宇就建在这个土丘上面。古埃及人把宇宙的产生理解为处在无序状态的远古混沌水被创世神分割为有序和无序的两个世界,前者就是埃及,而后者则是埃及周围的其他国家。在象形文字中,“埃及”一词的限定符号是中间画着交叉道路的圆,表示这里的居民不仅定居而且高度文明,指代埃及以外地方的名词一律带有表示山脉的限定符号,不管它们是山区还是平原,言外之意是那里的居民尚未进入定居的文明状态。在一口来自王朝后期的石棺盖子上,古埃及艺术家刻画了埃及人想象中的世界格局,整个世界由三个同心圆代表。最外边的环代表世界的边缘,其左右两边分别画着象征古埃及东西两边沙漠的女神,上方标志古埃及的南部边境,刻画了象征尼罗河源头的山洞,下方画着若干椭圆形,表示位于古埃及北面的地中海岛屿;第二个环代表古埃及,上面刻画了表示埃及42个诺姆的符号,从南向北、从东向西依次排列;最里面的环当中画着白昼的天空和黑夜的天空(星空),象征这里是众神所在的地方,他们在此造物、维护宇宙秩序。按照古埃及人的理解,埃及距离神界最近,与周边的国家不在同一个层面。

对立、转化与认同——我者与他者关系的三个层次

作者:郭丹彤 单位:东北师范大学历史文化学院

所谓我者是指有共同文化认同的群体,反之即为他者。对于古代埃及人来说,我者是指居住在古埃及疆域内有着相同的价值观念、语言文化、生活习俗和宗教信仰的群体,亦即埃及人。古代埃及的疆域,尽管不同时期有所不同,但是其基本地域范围却是相对固定的,即北临地中海、南到尼罗河第一瀑布、东北通过西奈半岛与亚洲隔开。由此,居住于这个地域范围之外与古埃及人有着不同的价值观念、语言文化、生活习俗和宗教信仰的群体就是他者,即非埃及人。

关于古代埃及文明中我者与他者的关系,有三个递进的层次:首先,二者是相互对立的,它们在内涵上非此即彼,从而凸显出二者的不同;其次,二者又不仅仅是单纯的对立与排斥,我者的构建以承认他者的存在为前提,没有他者,就没有我者;最后,二者非此即彼的关系并非一成不变,而是随着社会的发展、文明的演进发生转化,并最终走向认同。

古代埃及人对自我概念的构建是通过对他者的比较来完成的。在古埃及人心目中,亚洲等他者的地理环境和居民不仅不同于埃及和埃及人,而且比埃及的地理环境恶劣得多。与此同时,古埃及人用单词“芮迈特”(rmt)特指埃及人,而将其他非埃及人称为“哈苏提乌”(hasutiu),即“外国人”。如此,古埃及人将自我在地理环境和族群上从他者中区分出来,进而构建起了我者和他者的概念。

在对我者和他者概念的界定中古埃及人表现出了强烈的民族优越感,而这种优越感则根植于古埃及人以自我为中心的世界观。在古埃及人心目中,埃及是世界的中心,其他国家或地区则处于世界的边缘。在地理环境上,边缘地区的高地丘陵和荒漠与世界中心埃及的尼罗河冲击平原相对立,所以边缘地区无疑是混乱的象征,只有中心国家才是秩序的社会。不仅如此,对于古埃及这个世界中心来说,边缘地区的存在仅仅是为了满足中心国家的经济、政治以及文化上的一切需求。边缘地区通过向中心国家提供物质财富而获得其存在的价值,而他们自身在“文化上低劣,不知道建城造房,不认识谷物,不知道夏种冬收,因此,只有在被中心国家所关注的时候才可以进入神祇创造的世界”。事实上,古埃及人以自我为中心的世界观来源于其相对封闭的自然环境以及古埃及人对自然现象的认知,即古埃及人从太阳每天的升起与尼罗河每年的定期泛滥中得出了古埃及是世界中心的结论。如此,古埃及人便以埃及的事物为标准来判断其他国家的一切事物。由于尼罗河从南向北流入地中海,因此当古埃及人看到由北向南流入波斯湾的幼发拉底河时,便想当然地认为它是一条倒流的河。

古埃及人关于我者与他者的概念,特别是我者与他者的对立与排斥,建立在中心与边缘对立的这一埃及中心论的基础之上,并以在古埃及边境构筑军事防御工事为其具体表达。第12王朝(公元前1985—前1773年)统治时期,埃及在三角洲东部地区修建了一系列带有众多瞭望塔的军事防御工事—“统治者之墙”,其目的是为了防御从西奈半岛涌入埃及的亚洲人。而早在第十王朝统治时期,埃及就已经在三角洲东部修筑了诸如堡垒、屏障、壕沟等防御工事,这些防御工事应该就是第12王朝的“统治者之墙”的先导。也正因为这些军事防御工事的存在,埃及才成功地阻止了亚洲人对埃及的渗透。而在古埃及的南部边境,第12王朝同样也构筑了塞姆纳、乌如纳提、米尔格萨和阿斯库特等四座军事防御工事。根据塞姆纳石碑记载,埃及禁止努比亚人越过这些防御工事进入埃及境内放牧或旅行。

我者与他者不仅是对立和排斥的,二者之间也存在着互动与转化,这从古埃及文明的发展轨迹便可得知。埃及文明在经历了古王国(公元前2686—前2125年)和中王国(公元前2055—前1650年)两个强盛时期后迎来了埃及历史上的第一个异族政权——希克索斯王朝(公元前1650—前1550年)。希克索斯人是来自亚洲的阿拉米亚人的一支,他们的到来是他者转化为我者的第一个成功范例。如果说希克索斯人对埃及的征服是他者主动转化为我者,那么接下来的新王国时期(公元前1550—前1069年)埃及对亚洲和努比亚的征服并将它们纳入古埃及的版图,则是他者对我者的被动转化。新王国末期,亚洲人、利比亚人和努比亚人大批涌入埃及,尽管埃及人位于北部与南部边境的军事防御工事犹在,但是他们对这些异族的态度却由防御和驱逐转变为接纳。

新王国结束后埃及国力日趋衰弱,这就使亚洲人、利比亚人和努比亚人等异族相继入驻埃及成为可能,于是埃及历史上便先后出现了利比亚王朝(公元前945—前715年)、努比亚王朝(公元前747—前656年)、波斯统治时期(公元前525—前404年)和希腊马其顿的托勒密王朝(公元前332—前30年),这些异族政权是他者主动转化为我者的一个又一个成功范例。这些异族人在古埃及的统治,使埃及人最初的我者与他者的界限越来越模糊。正如罗马诗人贺拉斯所说的:“希腊人成了罗马人的俘虏,希腊文化俘虏了罗马人。”之于异族人与埃及人来说,就是他们征服了埃及,但是反过来却被底蕴深厚的埃及文化所折服,并最终接受了埃及文化。另外,接受埃及文化也是异族统治者为了稳固其在埃及的统治所采取的必要措施。因此,这些异族人对埃及文化的主动接受实质上就是对埃及文化的认同。

他者转化为我者的同时,我者也开始转化为他者。希克索斯人将马和战车引入埃及;广泛应用于埃及的水利灌溉工具沙杜夫来自两河流域;菲力斯丁人教会了埃及人炼铁和玻璃制造技术;希腊人则向埃及人传授了铸币和造船技术,等等。如此,在接受并认同他者文化的过程中,我者也逐渐转化为他者。

简要之,古代埃及文明中的我者与他者从彼此对立走向彼此认同。这种趋势同样也存在于其他古代文明的我者和他者的关系中,并成为文明发展的主旋侓。

“他者”的矛盾存在

作者:郭子林 单位:中国社会科学院世界历史研究所

在整个古埃及历史中,作为“我者”的埃及人与周围世界的“他者”进行着各种物质和文化交往,很多“他者”进入古埃及并定居下来,成为古埃及社会的成员,甚至位极人臣。然而,古埃及文学对“他者”的表述却与这种现实截然相反,表现出了极强的矛盾性。

古埃及文学对“他者”的塑造

按地域划分,古埃及人周围的“他者”主要是努比亚人、亚洲人或近东人、利比亚人、地中海人(主要是希腊人)。古埃及精英群体在文学作品中,对“他者”进行了形象构建。第12王朝国王塞索斯特里斯三世的一块界碑(约公元前1850年)上这样写道:“努比亚人听从嘴的话……攻击他,他就会掉头鼠窜;一撤退,他就开始进攻。他们不是值得尊敬的人,他们是可怜的怯懦者。”在谈到亚洲人的时候,《美丽卡拉王的教谕》中有如下表述:“哦,可怜的亚洲人,他是可怜的,因为他生活在缺乏水和木材的地方,道路因为山脉而遥远艰难。他没有住的地方,食物驱动着他的双腿,他自从荷鲁斯时代以来就一直在战斗,他没有征服别人,也没有被别人征服。他从不宣战……亚洲人是海滨的鳄鱼,他只能在孤独的小路上进行抢劫,它不能占领人口众多的城镇。”《涅菲尔提预言》说:“一种奇怪的鸟将在三角洲沼泽地里繁殖,把它的巢建在埃及人身边,因为埃及人的缺席而到达,然后毁坏那些令人愉快的事物;鱼塘里充满吃鱼者,与鱼和鸟为伍。所有幸福都会消失,大地悲痛地低下头;正是由于那些喂食者,亚洲人将在大地上游荡。敌人已经在东方兴起,亚洲人已经来到埃及。”

这些文学作品从“我者”的角度对“他者”进行了否定性的描述,把作为整体的“他者”置于“我者”的对立面,给其冠以“可怜者”“怯懦者”“鸟”等属性。

社会生活中的“他者”

从文学作品来看,古埃及人对“他者”充满厌恶和憎恨。从逻辑上推断,“他者”很难进入古埃及社会,即使因为各种机缘巧合而留在古埃及社会也必然是被统治被压迫的“可怜人”。然而,从历史上来看,大量“他者”曾在古埃及居住,成为埃及社会和政府成员,甚至实行王朝统治。

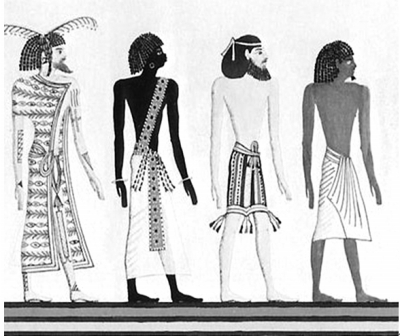

塞提一世墓中所描绘的利比亚人、努比亚人、亚洲人和埃及人的形象

早在前王朝末期(约公元前4千纪末),努比亚人就与埃及人进行物质文化的往来。古王国时期(约公元前2686—前2125年),一些努比亚人作为战俘进入埃及。第一中间期(约公元前2160—前2055年)和中王国时期(约公元前2055—前1650年),努比亚人在埃及充当雇佣军。新王国时期(约公元前1550—前1069年),一些努比亚人充当埃及边境警察,埃及在努比亚地区设立总督进行管理。努比亚人最终还征服埃及并建立了第25王朝(约公元前747—前656年)。古埃及与西亚叙利亚-巴勒斯坦地区的交往最晚从前王朝末期就开始了,并贯穿整个古埃及历史。作为亚洲人一部分的希克索斯人或许以和平的贸易方式进入古埃及,逐渐发展起来,建立了第15王朝(约公元前1650—前1550年),统治尼罗河三角洲地区。亚洲的波斯人更是在古埃及先后建立了两个王朝,统治了140多年。西亚的犹太人也在古埃及后期大量居住在埃及南部的象岛。利比亚人在新王国时期尤其在拉美西斯二世统治时期,作为雇佣兵大量进入埃及,被安置在特定的军事要塞里。利比亚人后来逐渐发展起来,成为三角洲地区的重要力量,最终建立了第22王朝。第24王朝和第26王朝的建立者或许也有利比亚人的血统。地中海的希腊人在古埃及后期也逐渐进入埃及,尤其在波斯人征服埃及以后作为雇佣兵大量进入埃及。

这些“他者”在古埃及不仅仅是雇佣兵和警察,还从事其他职业。大量战俘被用作神庙、农田以及某些建筑项目的劳动力;一些外来人还在冶金、造船、纺织、贸易交换等领域工作;甚至一些具有较高文化水平的人成为古埃及神庙的祭司、政府的双语书吏和官僚。如亚洲人帕斯巴尔成为图特摩斯三世(约公元前1479—前1425年)时期阿蒙神庙的首席建筑师,近东人图鲁是法老埃赫那吞(约公元前1352—前1336年)的“所有公共工程的监督官和财政大臣”,亚洲人后裔阿派瑞尔是国王阿蒙霍特普三世的维西尔(即宰相),而塞提一世和拉美西斯二世的维西尔帕赛尔则拥有胡里安人的血统。

不仅作为整体的“他者”进入古埃及以后成长为统治者,也有很多个体“他者”在古埃及社会步入统治阶级,甚至位居高位。这与古埃及文学作品所反映出的古埃及人对“他者”的态度形成鲜明对立关系。对于“他者”来说,这种境遇显然是矛盾的。

矛盾现象的背后

事实上,这种自相矛盾的现象是由复杂的历史情境促成的。首先,古埃及文学对集体“他者”的敌视和否定,既反映了古埃及人与“他者”在若干历史时期(例如战争时期)的整体对立状态,也是古埃及统治精英维护王权统治的需要。古埃及统治精英宣称,埃及的大神创造了大地和人类。《阿吞颂》称:“你按照你所希望的样子创造了大地……你把每个人安置在他所在的地方,给他们提供必需品……他们的舌头讲不同的语言……他们的皮肤是不同的,你把人们区分开来。”因此,古埃及理所当然是世界的中心,埃及法老是世界各地的王。然而,处于贫瘠之地的“他者”时刻觊觎古埃及人的黑土地,对埃及这个有序和正义之地带来威胁。古埃及法老的职责便是打击和征服这些邪恶的“他者”,确保埃及社会的正义和有序,这就为法老对外战争及依靠军功实施王权统治提供了理论依据。

其次,大量“他者”生活在古埃及和对古埃及的征服是具体历史情境造成的。战俘和雇佣军制度是努比亚人、近东人、利比亚人和希腊人大量进入古埃及的一个重要原因。希克索斯人、利比亚人、努比亚人和波斯人在古埃及的统治,都是以古埃及社会的混乱为前提的。“他者”在古埃及实施的统治基本上是按照古埃及传统的制度进行,那些在古埃及政府中位高权重的个体“他者”大多是“他者”的后裔,这表明“他者”能够在古埃及实施统治和取得较高社会地位是以对古埃及文化的接受(或部分接受)或者自身融入古埃及社会为前提的。

最后,个体“他者”在古埃及社会获得部分容忍甚至发展,是由古埃及农业社会对各类“他者”的需求所致。其中,战俘为神庙和王室地产的农业生产提供了大量生产工具;“他者”是雇佣兵、各种手工业者以及贸易者的来源;掌握了文化的他者更是古埃及政府需要的有用人才。这就决定了古埃及需要吸收部分“他者”进入“我者”社会,只要“他者”使用古埃及人的名字或者能够讲埃及语即可。

由此可见,在现实生活中,“他者”在古埃及的定居、发展以及统治是复杂的历史情境综合造成的。整体上来看,“他者”在古埃及文明中的矛盾存在是复杂历史形势造成的对立统一。