【大家】

作者:赵凤兰(《中国文化报》高级记者、文艺评论人、专栏作者,中国文艺评论家协会视听艺术委员会副秘书长、中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、中国人像摄影学会会员、中国文艺评论家协会会员,在各大主流媒体和国家核心期刊发表新闻、评论及论文数百篇。)

编者按

张世英的学术人生折射出一代知识分子在时代洪流中追求真理、艰难求索的心路历程和生命轨迹。半个多世纪以来,这位年逾九旬的哲学家、美学家以一颗不同凡俗的游心,求索于天地间。他把中国哲学放到全人类思想和文化的大视野中予以审视,力求超越西方和东方的畛域,以高远的视角占据学术制高点,用全球的观念和视野来统摄中西哲学,为转型期的中国当代哲学与美学构建出了全方位、立体化的宽幅画卷,为构建有中国特色、中国风格、中国气派的新哲学作出了创造性贡献。

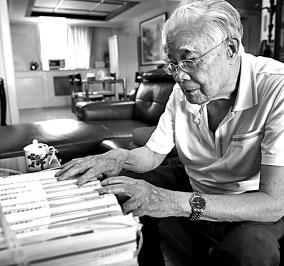

张世英与他的学术著作。赵凤兰摄

97岁的张世英依然思维活跃、与时俱进。图为他在智能手机上浏览文章。赵凤兰摄

学人小传

张世英,1921年生,湖北武汉人,1946年毕业于西南联合大学哲学系,1946年—1952年在南开大学、武汉大学任教,自1952年起历任北京大学哲学系讲师、副教授、教授、外国哲学研究所学术委员会主任、校学术委员会委员,现任北京大学哲学系教授、博士生导师、北京大学美学与美育研究中心学术委员会主任,兼任《黑格尔全集》中文版(人民出版社)主编,中西哲学与文化研究会会长,全国西方哲学学科重点第一学术带头人。2012年获北大哲学教育终身成就奖,2015年所著《哲学导论》一书获思勉原创奖。2016年,北京大学设立“张世英美学哲学学术奖励基金”。2017年受聘为世界哲学大会荣誉委员会委员。主要著作有《中西文化与自我》《哲学导论》《天人之际》《论黑格尔的逻辑学》等20余部。2016年4月,《张世英文集》十卷本由北京大学出版社出版。2016年11月,《哲学思问》由中国人民大学出版社出版。

求知

1921年,张世英出生在湖北武汉城郊的一个农村,他自幼受父亲影响,熟读《论语》《孟子》《道德经》《史记》《古文观止》,尤其对陶渊明的《桃花源记》《归去来辞》等名篇谙熟于心。陶渊明“不慕荣利”“不为五斗米折腰”的文人傲骨,屈原“以死明志”“可与日月争光”的巍巍人格,司马迁不甘作随声附和的风骨气节,都在其心灵深处打上了烙印。

上初中时,为了求证几何学上一个“九点圆”定理,张世英整天趴在桌上冥思苦想、废寝忘食,甚至睡梦中还在纠缠。突然间,求证成功,他会欣喜若狂,那是一种完全发自内心的对追求真理的兴趣和好奇,是在问题得到解决后所获得的一种精神愉悦。

柏拉图说,“惊异”是求知的开端、学术的开端,“知识是惊异的女儿”;亚里士多德说,由于惊异(好奇心),人们才开始思考哲学,“从无知到有知”。他们将这种毫无功利计较、纯之又纯的求知精神称作“科学的自由的精神”。正是源于对知识毫无功利的惊奇,以及深厚的古典文学修养和逻辑严密的数学头脑,为张世英日后卓越的哲学人生埋下了伏笔。

抗日战争血雨腥风,个人命运总在历史风浪中颠沛流离。1938年武汉沦陷,正在念高中的张世英被迫离家,辗转到鄂西山区的联合分校就读。因得罪了国民党下属的三青团成员,他被列入黑名单,成为抓捕对象。

流浪时的彷徨,使张世英萌生了读书救亡、改造社会的宏愿,并于1941年如愿以偿地考入西南联大经济系。随后,他从经济系转入社会系,却一直没有找到自己奋斗的方向和目标。正巧这一年,他选修了贺麟先生的“哲学概论”,贺先生在讲黑格尔辩证法时,用“荷出淤泥而不染”进行哲理分析,把人生观、价值观讲得十分透彻。

张世英觉得,哲学比起经济学、社会学更能触及人的灵魂,也为他自小崇奉的清高思想找到了精神依托。于是,他又从社会系转入哲学系。这三次转系可谓越转越空,由具体走向抽象,由实际走向空灵。

战争萌生苦难,同样也造就辉煌。作为中国最穷也最“富有”的大学,彼时的西南联大在极端艰难困苦中仍弦歌不绝,大师辈出,“内树学术自由,外筑民主堡垒”,各种对立的学派和观点争奇斗艳、千秋各异。

贺麟先生是张世英哲学道路的领路人,他是中国哲学史上最早系统介绍、翻译黑格尔著作和广泛深入研究黑格尔哲学的专家。张世英研究德国古典哲学并成为西方教授眼中的“中国著名黑格尔专家”,与贺先生的鼓励和引领分不开。

冯文潜先生则是养育张世英哲学生命的恩师。冯先生特别重视熟读经典原著,尤其是柏拉图的《理想国》,他认为这本书是西方哲学史上最重要的必读之书,要像读《论语》一样读《理想国》,只有练就扎实的功底,才能发前人之所未发。

冯友兰先生有些口吃,但能诗善文,中国古典文学和英文功底扎实,善于运用逻辑方法进行细致的理论分析。冯先生讲的虽是中国哲学,却把张世英的兴趣引向了西方哲学,使他从中深深领悟到,要想研究中国哲学史,必须有深厚的中国古典文学功底,否则很难有可观的成就。

人称“汤菩萨”的汤用彤先生讲课史料翔实、考证周密,他在课堂上讲得最多的是“物我两忘”和“即世而出世”的“大家气象”,张世英对他既能游刃于章句考证,又能寄心于玄远之境,深感崇敬。

吴宓更是一位“一中有多,多中有一”的名师,他讲西洋文学,却重中国古典,爱《红楼梦》,却崇奉孔子。金岳霖的讲课风格十分独特,常把学生引入它所设计的瑶林仙境,他有时边讲边提问,把课堂变成七嘴八舌的茶馆,师生之间变成平等对话的伙伴。

此外,“旁听”在西南联大也蔚然成风。不仅学生旁听老师的课,而且老师之间也互相旁听。据张世英回忆,闻一多和沈有鼎各开一门“易经”课,闻是满腔激情的诗人和文学家,沈是不食人间烟火的逻辑学家和西方哲学家。有意思的是,闻的“易经”课堂上,坐在第一排中间的“学生”常是沈有鼎;而沈的课堂上,坐在第一排中间的则多为闻一多。

张世英曾是这两位先生的旁听生,亲眼看到他们在课堂上和课后讨论争论,那是一场非常难得的中西对话,哲学与文学相互通达。

“旁听意味着自由选择,意味着开阔视野,意味着学术对话。我在联大几年时间,共旁听了四五门课程。从旁听中学到的东西似乎更牢固、更多启发性,因为那完全是个人兴之所至,无任何强制之意。后来有人问我,西南联大是怎么成就人才的,我说,学术是衡量一切的最高标准,学术自由,如此而已!”张世英说。

求索

正当张世英沉浸在学术的象牙塔之际,昆明的抗日救国学生运动正蓬勃发展。是不问政治,还是投入现实,这让他处于两难境地。就在这时,他结识了后来的爱人彭兰。彭兰是思想进步的中文系同学,也是闻一多的干女儿和高足。两人同为湖北老乡,又常以诗相酬和,一来二去,便产生了爱慕之情。

闻一多得知他俩的恋情后,便约张世英到家中“面试”,并劝说他尽快走出象牙塔。临别时,闻一多还送给张世英一本《海上述林》,有意引领他走上革命之路。

1945年,张世英与彭兰喜结良缘。国难期间一切从简,他俩在报纸上登了一则广告启事,请了一桌酒席,就算结婚了。汤用彤是证婚人,闻一多是女方主婚人,冯文潜是男方主婚人。

对于这样的联姻,闻一多说:“你俩的姻缘是我促成的,算是文学与哲学的联姻了,世英要多学点文学,若兰(闻一多给彭兰取的名字)要学点外文,我一直主张学中文的要懂外文,我将来还是要回到书斋里一心做我的学问,我也不是一个闹政治的人。”不料这次谈话后,竟师生永别。

在张世英的哲学生涯中,闻一多对其影响最深远的一句话,莫过于“走出象牙塔”。“闻先生原本是研究古典文学和甲骨文的学者,是国民党政府的腐败把他逼出象牙塔的。他在遇难前,虽有学者、诗人和民主斗士‘三重人格’之称号,但他当时想回到象牙之塔的理想和愿望表明他依然书生本色,是一个并没有彻底走出象牙塔的纯粹学者。”

“文革”十年,张世英不得不告别自己热爱的哲学专业,哲学方面的书都被推至书柜里层,他借养病期间熟读了唐诗三百首和宋词三百首,书斋成为他怡然自得的“桃花源”。这段寄情于诗词的蹉跎岁月,对他日后研究诗与思于一体的治学之路产生了积极影响。回首往事,张世英曾感慨地赋诗一首:三十年华转眼过,天涯浪迹岁蹉跎。故园别久思归去,犹盼日西挥鲁戈。

改革开放后,当张世英准备重归思想征途时,他已是60岁的老人。夕阳无限好,只是近黄昏。然而,为了找回和补偿已丢失的盛年,他秉持当年西南联大刚毅坚卓的治学品格,以“人一能之己百之,人十能之己千之”的精神,在人生暮年之际与时间赛跑,终于如愿以偿走上了纯正的学术研究道路。

在开始真正学术研究的前八年里,张世英仍以西方哲学史,特别是德国古典哲学、黑格尔哲学为主要研究方向,并多次应邀到国内外讲学、参加国际重要学术研讨,他的《论黑格尔的逻辑学》被誉为“中国第一部研究黑格尔逻辑学的专著”。

20世纪80年代中后期,张世英的研究范围逐渐由西方古典哲学转向西方现当代哲学与中国古代哲学,他主要致力于中西哲学的结合问题,特别是关于哲学何为与中国哲学向何处去等问题的研究,同时不断向美学、伦理学、历史哲学、科学、宗教等领域扩展。

这一系列研究成果主要体现在张世英的《黑格尔〈小逻辑〉译著》《论黑格尔的精神哲学》《康德的〈纯粹理性批判〉》《自我实现的历程——解读黑格尔的〈精神现象学〉》以及《天人之际——中国哲学的困惑与选择》《进入澄明之境——哲学的新方向》《哲学导论》《美在自由——中欧美学思想比较研究》《中西文化与自我》《境界与文化——成人之道》等几部著作之中。

令人难以置信的是,张世英在改革开放后三十年所写的文字几乎是改革开放前三十年的六七倍,这对于一个花甲老人而言,是需要多么惊人的毅力和厚积薄发的创造力啊!他呕心沥血写下的这些精深的理论思考,并非是躲在象牙塔中独与天地精神往来的玄思,而是洋溢着生命情调和烟火气息的性灵之作,是他愿意生死以之的独家创见和肺腑之言。

张世英的学术论著既思想深邃、逻辑严谨、说理透彻,又具有鲜明的个性和感染力,读之可烛照心灵、提撕精神、通达灵魂。

求通

因为既精通黑格尔、康德、胡塞尔、海德格尔等人的西方哲学理论,又兼具孔孟老庄、禅宗等中国传统哲学功底,张世英在会通中西哲学的基础上形成了自己独立的哲学思想体系。他是哲学界较早认识到西方传统哲学主题原则和主客二分思维模式的缺陷的代表人物。他提出了一种新的“万物一体”的哲学观,即“万有相通的哲学”,为构建有中国特色、中国风格、中国气派的新哲学作出了创造性贡献。

在张世英看来,尽管不同的文化思想各有其独特的历史源头,但均可视为人类思想这同一棵大树上的枝桠,应将中西哲学的研究打通,将其放在同一条历史长河中,从世界文化发展的高度予以横向、纵向考察,从而为中国哲学未来的发展探求新方向。

在比较中西哲学的优长和缺陷后,张世英认为,以柏拉图、黑格尔为代表的西方古典哲学追求的是超感性的理念世界,他们的审美意识回旋在对上帝神性的追思,同时他们强调主客二分式思维模式,重视人的主体性、独立性和创造性,但容易陷入极端的个人自我中心主义;中国传统哲学崇尚的是天人合一、万物一体,具有和谐高远的精神境界和群体意识,但由于缺乏民主自由和个体性自我的独立主体意识,导致自然科学和物质文明不发达,尤其是压制了人欲与个性。为此,他主张将中国天人合一、万物一体的核心思想同西方的主客二分、独立自我精神结合起来,把中国传统文化精神中所隐含的个性解放和独立意识加以弘扬,使中国哲学走向新的更高级的天人合一、万物一体,即“万有相通”。

张世英在研究中还发现,中国哲学与西方“后哲学”相通。中国古代的“天人合一”思想,使中国传统哲学多具有与诗结合的特点,中国古代哲学著作往往就是文学著作,哲学家往往就是文学家和诗人。但自柏拉图到黑格尔的西方传统哲学,则把人引向抽象的概念世界,而以海德格尔为代表的西方现当代哲学,跳出西方古典哲学形而上学的窠臼,强调隐蔽与显现、在场与不在场的结合,这一哲学理念与中国传统哲学的“天人合一”思想和中国美学的“意象说”“隐秀说”有相似之处,中国道家哲学与西方后现代艺术相通,二者都重视人的生活境界,崇尚生活美、思想美、心灵美。

受西方“后哲学”和中国传统美学思想的启发,张世英意识到,哲学要在现世世界大有可为,就必须从纯概念、纯认知的抽象王国里走出来,摆脱形而上学的玄虚座位,让哲学仙女下凡尘,从抽象概念和思维逻辑理论的“天上”下到“人间”,使之与诗、文学和人生相结合,把哲学变成真正贴近于人、贴近于生活的富有激情的东西。

“哲学有如仙女,身居寂寞冷宫,它一方面很玄远,总要讲一些形而上的超越现实层面的东西;但另一方面它又同生活、同人生紧密相连,绝对脱离人生、脱离生活实际的哲学是没有的,就像没有不思凡的仙女一样。”张世英说。

为了揭开哲学抽象的帷幕,把它从孤寂的境地中拯救出来,张世英后期的学术重点逐渐从哲学本身过渡到美学、艺术学、伦理学、社会学、科学、宗教等领域。他集中思考了个人的人生境界与一个民族的文化的关系问题,梳理了人生的四种境界、道德与审美、科学与宗教、审美境界、艺术哲学、希望哲学等,甚至当前社会的许多具体问题,他都从哲学层面和社会维度给予了解析,使每一个追求人生价值和精神境界的人都能从中受益。

在张世英看来,一个民族的文化是由它所属成员的个人境界构成的,离开了个人的精神境界,所谓民族文化不过是空洞的名词。但个人的精神又是在他所属的民族文化环境中形成的,人不能离开文化的大背景而有个人的境界,而文化总是有社会性的。每个人的精神境界之形成,既受自然条件的制约,更受文化环境的熏染和影响。因此,针对如何提高个人境界这一问题,是不能脱离一个民族的文化传统而孤立地来考虑的。

张世英把个人境界由低到高归纳为欲求境界、求实境界、道德境界和审美境界“四种境界”,他没有把人格神意义下的宗教境界列为人生的最高境界,取而代之的是超功利性、愉悦性的审美境界。

“人生的最高意义和价值并不在超越时间之外、超越感觉之外的‘方外’和他界,而就在现实的、世俗的‘人间’或此岸,是诗意地生活着的现实审美世界。”张世英说。

张世英强调,审美意识具有直觉性、创造性,不计较利害和愉悦性等特点,因此,美学不能只讲感性事物之漂亮、美丽,而应以提高人的审美境界为最高目标。形式美、感性美、视觉美是低层次的美,心灵美、生活境界之美才是高层次的美。艺术作品如果仅有悦人耳目之外观,而无高远的精神境界之内蕴,则不可能具有较高的审美价值。艺术家只有超越现实的功利性和实用性,用新鲜的目光观望一切,具备原样把握事物的清纯能力,才能创作出由内在呼唤自然显现出来的艺术作品。

除了思考中西哲学的差异和现世存在的问题外,张世英还对中西文化中有生命力的思想学说进行了比较和提炼,继而为中国人的理想人格和中华文化未来的发展之路提出富于洞见和前瞻性的思考。他认为,西方人的自我观是独立型自我,强调个体的独立型和独创性,缺点或流弊是唯我独尊、极端个人主义;中国人的自我观是互倚型自我,强调个体与他人、社会的相互依赖。虽有大一统的群体意识,具有雄狮般的凝聚力,但个体自我容易湮没在群体之中。如果一味强调互倚型自我,一味把“个体性自我”湮没于“属性化自我”之中,以依赖社会群体、依赖他人为至上原则,则必然抹杀个人的独立创造性。

“中国人爱说‘木秀于林,风必摧之’,针对中国当前的现实,为了弘扬中华传统文化,我们不妨提倡一点一枝独秀、不怕摧折的独立自我的精神。”张世英说。

作为人类精神的守望者,张世英一生都在致力于提高人们的精神境界,唤醒国人内心深处潜在的灵商和美商,他用自己的心智灌溉生命于所见所闻,用自身的“灵明”照亮他所生活其中的世界。

对于一个从历史深处走来的优秀学人而言,虽然鼎盛之年被政治运动和时代风云裹挟,但张世英仍以浮士德精神,孜孜不倦地在茫茫天宇和碌碌人生间做无休止的追问和探寻,并用人生的后半程完成了一位知识分子“为往圣继绝学,为万世开太平”的学术使命和伟大的精神创造。

如今,逾90高龄的张世英还学会了电脑、玩起了游戏、用上了微信,甚至洋洋洒洒写了万言字的网络哲学文章,的确有些让人不可思议,但这正是他的“超凡”之处。

互联网时代的到来使个人的自我独立和个性解放得以充分彰显,张世英对网络哲学也做了一些前瞻性思考。他认为,除了“审美境界”抵达了“万有相通”的自由之境外,互联网也是“万有相通”哲学极为丰富的体现。互联网既为人们提供了自我表现的自由而又深入的平台,又为人们提供了迅速而广泛地相互交流——相互融通的天地。这两个突出特点为“万有相通”的实现提供了基本条件。特别是时下流行的微博、微信、微电影、微评论等各种“微文化”载体,将人们内心深处那些瞬间的情感、即兴的思绪、微妙的感受都充分释放出来,哪怕地球两端,相隔千万里,人们也可通过网络“面对面”分享各自的喜怒哀乐,这种现象是几千年来“原始天人合一”模式下个性“自我解放”的一大突破,大大扩展了个体的独立自主性和表达欲,延展和丰富了世俗生活的意义。

谈到在市场化大潮和互联网时代下,中国哲学、美学如何现代化,怎样更好地传承和弘扬中华美学精神时,张世英说:“中华文化和中国美学精神的现代化要结合时代条件,在‘万有相通’理念下更多地发扬科学的理性思维,倡导宽容的精神、包容的精神、海涵的精神,实现独立自主精神和个性解放。”

张世英卷帙浩繁的哲学专著,既有对人类文明和理想社会的宏观论断,又有为俗世答疑解惑的微观思考;既有对中西差异和古今流变的洞悉察识,又有对中国学统道统的独立阐释和精心爬梳。他是一位既能仰望星空又能脚踏实地的智者,哲学赋予了他高远的境界和轻快的心灵,使他一生不为俗世所累,哪怕在人生暮年,仍一个问题接一个问题的思考,怏然自足,不知老之将至。