【文化苦旅】

作者:马征 作者单位:中国社会科学杂志社

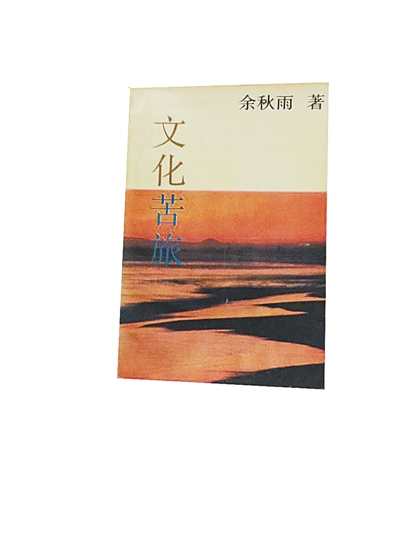

1992年,作家余秋雨出版了他的第一部文化散文集《文化苦旅》,收录了20世纪80年代末和90年代初他在海内外讲学和考察途中写下的作品。在新中国70年来的出版和阅读史上,《文化苦旅》的出版堪称浓墨重彩的一笔。近30年来,《文化苦旅》深受广大读者和出版商青睐,其海内外的巨大销量难以计数。在中国当代散文发展史上,《文化苦旅》开“文化大散文”先河,全书凭借山水风物来寻求文化灵魂和人生真谛,探索中国文化的历史命运和中国文人的人格,启迪人们思索中华文化的走向。携着《文化苦旅》一路走来,余秋雨为中国文化界绘制了一幅生动的图画。

《文化苦旅》中的部分篇章曾连载于《收获》杂志1988年第1—6期

“我就这样边想边走,走得又黑又瘦,让唐朝的烟尘宋朝的风洗去了最后一点少年英气,疲惫地伏在边地旅舍的小桌子上涂涂抹抹”

20世纪80年代后期,余秋雨开始了他漫长的“文化苦旅”。那时,他已出版《戏剧理论史稿》《中国戏剧文化史述》《戏剧审美心理学》《艺术创造工程》等学术著作,出色的艺术感觉和散文般的诗意语言使他在学界获得不错的口碑。但他不满足于埋首书斋的单调生活,“连续几个月埋首于砖块般的典籍中之后,从小就习惯于在山路上奔跑的双脚便会默默地反抗,随之而来,满心满眼满耳都会突涌起向长天大地释放自己的渴念”。

《文化苦旅》初版本,1992年3月上海知识出版社出版

另一个触发余秋雨决定“行万里路”的诱因来自美国纽约大学的著名教授理查·谢克纳。这位比余秋雨大20多岁的教授“冒险般地游历了我国西南许多少数民族地区,回到上海仍毫无倦色,逛城隍庙时竟像顽童一样在人群中骑车而双手脱把、引吭高歌”。这种生命状态令余秋雨钦佩和羡慕。于是,他开始借助各种外出讲学的机会实现自己的文化旅途。余秋雨发现自己想去的总是古代文化和文人留下较深脚印的地方,站在那里就会感到人、历史、自然交融在一起,自然山水也成了一种“人文山水”,而写文章的冲动再也止不住了。他回忆说:“我就这样边想边走,走得又黑又瘦,让唐朝的烟尘宋朝的风洗去了最后一点少年英气,疲惫地伏在边地旅舍的小桌子上涂涂抹抹,然后向路人打听邮筒的所在,把刚刚写下的那点东西寄走。走一程寄一篇,逛到国外也是如此,这便成了《收获》上的那个专栏,以及眼下这本书。”

新版《文化苦旅》,长江文艺出版社2014年出版

1987年,《收获》杂志副主编李小林收到在上海戏剧学院读书时的同班同学余秋雨从外地寄来的两篇散文。余秋雨时任上海戏剧学院院长,他在来信中说自己正在西北做课题调查,走的是一次“文化苦旅”。李小林说:“我们正好对知识分子的人格重建很感兴趣,如果没有这四个字,可能就作为散文发了,但是看到这四个字,我们一下子觉得很有意思。”由于李小林的催稿和督促,余秋雨坚持写了下去。1988年,《收获》第1期以“文化苦旅”为专栏名,开始发表余秋雨的散文,这也是这本重要的文学杂志第一次请作家以专栏的形式连续发表散文。从第1期至第6期,《收获》先后发表了《阳关雪》《悬崖石室》《沙原隐泉》《牌坊》《庙宇》《白发苏州》《洞庭一角》《道士塔》《莫高窟》《柳侯祠》《白莲洞》《酒公墓》《贵池傩》《西湖梦》。除了《悬崖石室》,其余后来均收入散文集《文化苦旅》。

开启“文化苦旅”那一年的余秋雨

专栏文章推出后,引起关注和好评,北京、上海、天津、广州等地的7家著名出版社和海外出版公司都寄来出版约请,但《文化苦旅》一书的出版并不顺利,简直是经历了“死里逃生”。

当时作为《文化苦旅》责任编辑的出版人王国伟任职于上海知识出版社(东方出版中心的前身之一),他与余秋雨交往多年。王国伟在2015年出版的《我经历的22个出版事件》中详细回忆了《文化苦旅》出版的波折。先是南方一家出版社获得余秋雨的同意,“可他们却误判了《文化苦旅》的价值,只是想把《文化苦旅》做成一本放到旅游地卖的、类似于旅游指南的小册子。当然,内容就不需要太多,他们提出要余秋雨删掉部分内容”。余秋雨不同意,就委托李小林帮他收回了书稿。随后,上海文艺出版社也愿意出版,但要放到该社出版多年且有许多作家加盟的散文丛书中。余秋雨认为散文丛书参加的人太多,而且开本太小,便搁置了此事。后来,王国伟去余秋雨家,余秋雨谈起了《文化苦旅》出版的不顺。王国伟当即表示把稿子交给他。在王国伟的眼中,当时的书稿在余秋雨书房的角落里,像一堆废纸,惨不忍睹。“稿子很零乱,一堆稿纸大大小小,有杂志的复印件,有他手写并修改过的,还有几块内容用糨糊拼接的。稿子上满是那家南方出版社各种色笔画画改改的痕迹。”这正如余秋雨在《文化苦旅》初版后记中所描述的,“寄回来的原稿已被改画得不成样子,难以卒读,我几次想把它投入火炉。”

行旅中的余秋雨

拿到稿子的第二天,王国伟找了一位退休的资深编辑,请他用稿纸重新清理抄写使之恢复原样。阅读书稿之后,他将出版建议告诉总编和社长,得到大力支持,并告诉余秋雨,书的内容不够,需要补写和充实,加强文化的厚重感。因此,余秋雨又补写了《风雨天一阁》等篇章,书稿从原来的18万字增加到23万字。书稿立项后,王国伟又找了圈内一些朋友阅读,大家评价都不错,更增添了出版的信心。1992年3月,由上海知识出版社出版的《文化苦旅》终于面世。这本书曲折的出版也经历了“苦旅”,但当时谁也没有料到,它会成为一本畅销书,而且连续畅销几十年。

“在所有的评论中,我觉得特别严肃而见水平的是《鄂西大学学报》所设‘《文化苦旅》笔谈’专栏”

20世纪80年代中后期,文学界对散文创作有很多不满意的地方。一方面,散文创作落后于小说和诗歌,在内容和形式方面需要新的开拓,尤其是要超越二十世纪五六十年代的散文笔法;另一方面,散文里充满风花雪月和甜腻之风,散文的格局小、境界不高,比如一些庸俗的游记散文。《文化苦旅》在《收获》上连载时已引起不少研究者的注意。一组关于《文化苦旅》的笔谈得到余秋雨的特别关注。1989年第2期的《鄂西大学学报》(社会科学版)推出了“《文化苦旅》笔谈”。在笔谈的“编者按”里,策划者提到在1988年《收获》上连载的系列散文《文化苦旅》引起本校中文系几位老师的兴趣,并指明“组织这次笔谈的目的,是为了打破当前散文领域的沉闷局面,以引起创作及评论界的注意,推进散文的发展”。在笔谈文章之前,是余秋雨应邀写的《再谈〈文化苦旅〉》一文。在这篇文章中,余秋雨说自己近年来学术上思考最多的是以中国文化史为背景的中国文化人格,一接触山水,就把自己的感悟投射上去。他认为当代散文有两重痼疾:一是过小,即沉陷于琐碎的小格局;一是过大,即流之于空泛的、消弭个体的大观念。散文的大气必须以个体人格格局为支撑。同时,余秋雨认为《文化苦旅》每篇写得匆忙,瑕疵甚多,希望看到更多展现不同生态和心态的散文。

敦煌莫高窟 光明图片\视觉中国

这组笔谈文章分别是熊家良的《对文化与人的理性思考》、曹毅的《漂泊者生命主题的寻求》、张应斌的《中国文人独立人格的召唤》、毛宣国的《关于〈文化苦旅〉的文体特征》、毛正天的《一项新的艺术创造工程》,五位作者当时都是鄂西大学中文系的教师。这组文章从多个角度解读《文化苦旅》,然而凸显理性品格、浓厚的文化意识以及对古典散文章法气势的借鉴等成为五篇文章比较集中的看法。今天来看,五篇文章中的不少观点仍然是经得起检验的。

笔者就这组笔谈文章电话询问了其中的两位作者:现分别任教于岭南师范学院文学与传媒学院、中南大学文学院的熊家良教授、毛宣国教授。两位教授对此事记忆犹新。熊家良回忆说,当时《鄂西大学学报》主编想把刊物办出亮点,产生影响,就请中文系主任帮助策划一下。于是,中文系几位不同学科的老师聚在一起讨论选题。熊家良是研究现当代文学的,他认为《收获》上连载的《文化苦旅》不错,可以以此为主题组织笔谈文章。毛宣国告诉笔者,确定主题后,几位作者没有在一起讨论过,大家凭着各自的阅读感受写出文章,而自己对余秋雨散文中的理性品格特别关注。

在1992年出版的散文集《文化苦旅》的后记中,余秋雨开头就提到了这组笔谈,“在所有的评论中,我觉得特别严肃而见水平的是《鄂西大学学报》所设‘《文化苦旅》笔谈’专栏中该校中文系五位教师发表的文章”,“我很惊讶鄂西大学对中国历史文化和当代散文艺术的思考水平”。可见,余秋雨对这组笔谈文章十分认同。余秋雨的后记还延伸出两件十分有趣的事。一是“文化苦旅”的英译问题。余秋雨说,“这个颇具规格的学报在英译中把《文化苦旅》简称为CPAT,原来他们对它的全译是Cultural Perplexity In Agonized Travel,似乎略嫌重涩,什么时候很想请英语专家再斟酌一下”。直到今天,《鄂西大学学报》对“文化苦旅”的英译仍被很多人使用,广为流布,而2015年出版的英译本《文化苦旅》的翻译是A Bittersweet Journey Through Culture,不知是不是考虑了余秋雨的建议。二是余秋雨曾到武汉打听鄂西大学,“得知这所大学躲在该省的边远地区恩施,从武汉出发也要坐很长时间的火车,有一位女作家曾到那里去过,竟像探险家一样述说着那里的风土人情。我问能不能坐飞机去,被告知:‘坐飞机也得好多小时,是小飞机,而且常常降不下去又回来了,因为那里雾多山多。’我不知道这种说法是否准确,却深感中国大地上藏龙卧虎的处所实在不少”。

“这本书应该让整个华人世界的读者都来读一读”

1992年集结成书出版后,《文化苦旅》获得的评论更多,影响更大,传播更广。上海知识出版社给予余秋雨高规格的出版待遇,首印7000册精装本和3000册平装本。第一版的封面是一张夕阳下的西部沙漠照片,营造文化的孤独沧桑感,这个设计贴近一些篇目的内容,尤其是余秋雨在敦煌等地写的一些散文。《长江文艺》杂志社原社长、主编刘益善在《〈文化苦旅〉封面上的小鸟》一文中记录了自己的收藏故事。《文化苦旅》刚出版的时候,刘益善四处寻觅不得,等到第4次印刷的时候终于买了一本。他突然发现自己买的这本封面上多了一只小鸟。原来是印刷工人在制封面压膜时,将一块褐黄色的薄塑纸片压进去了,看起来好像一只飞翔的小鸟。“封面原本是深蓝的天,深蓝的天下是无尽的沙丘和沙丘下的沙路,现在添了一只快活飞翔的黄褐色的鸟,变得广漠中有了生命的穿行,壮阔中有了灵动的游走。”这好比珍贵的错版邮票。2000年,王国伟组织了一次改版,把精装本改为简装本,封面用类似牛皮纸的再生纸,书名是颜真卿字体,古朴典雅大气。这一版本市场接受度更高,甚至被认为是原版本。

除了版本精心设计,出版社在上海南京东路新华书店还举行了《文化苦旅》首发仪式,约请50多家媒体集中采访报道,然后在5年内组织书评、新闻报道、读书随笔等各种形式的宣传报道。王国伟拉着余秋雨全国跑,签名售书,做讲座报告会。一系列精心的营销活动让《文化苦旅》走进了畅销书行列。《文化苦旅》刚出版三个月就有了盗版,后来盗版源源不断,平装精装都有。这既让余秋雨和出版方十分苦恼,也说明这本书确实很畅销。2016年6月,王国伟在一次接受采访时说:“《文化苦旅》1992年年初出版,至今已经24年,仍然在畅销……《文化苦旅》依然是东方出版中心卖得最好的书。发行人员告诉我,《文化苦旅》还能搭卖其他书。光一本《文化苦旅》的利润,完全可以养一个出版社,最多的时候每年可发行数十万册。”

《文化苦旅》连续畅销的另一个重要原因是走进了校园,尤其是来到中学。许多中学语文老师喜欢读这本书,而且把它列为学生的课外必读书。不少中学成立了《文化苦旅》读书会,定期交流阅读心得,写读书笔记。一时间,以“某某某的文化苦旅”“文化苦旅断想”等为题目和模仿《文化苦旅》散文句式的文章大量出现,而不少中学生作文辅导书里也出现了关于《文化苦旅》的大量读后感。这本书俨然成了学生的“作文宝典”。《文化苦旅》受到老师和学生的追捧,对其反复阅读已经构成学生青春记忆的一部分。后来,《文学苦旅》的不少篇章被选入各类语文教材,对一代代学生的影响更为持久。

《文化苦旅》不仅在中国大陆一再重印,在中国台湾地区也造成了轰动。台湾版《文化苦旅》1992年11月由尔雅出版社出版,当年就被评选为《联合报》“读书人”最佳书奖、台北金石堂1992年度最具影响力的书,并入选1992年台湾十大畅销书之一。2015年,与余秋雨相交颇深的作家白先勇回忆说:“二十几年前,我读到余秋雨先生的《文化苦旅》,产生了一种很大的感动和激动。惊喜的是,这本书居然能把那么复杂的中国文化,写得如此完整又如此有深度。我当时想,这本书应该让整个华人世界的读者都来读一读。因此,我把这本书介绍给了台湾的尔雅出版社。”白先勇认为他和余秋雨的共同点是:“我们两人,对中国文化都有一份骄傲,同时又有一份焦虑。骄傲加焦虑,这是我们共同的文化思维。”从这里也可以看到,海峡两岸文化同根同源,难以割裂,这也是《文化苦旅》在中国台湾地区产生很大影响的重要原因。后来,余秋雨经常被邀请去台湾演讲,每次场面都十分火爆。来听讲的还有好多小孩,因为他们的课本里有《文化苦旅》里的文章,他们很想看看“活的作者”。在美国、新加坡、马来西亚等许多国家,余秋雨也很受欢迎,《文化苦旅》中的《漂泊者们》《华语情结》等就是写新加坡华侨华人的故事。著名作家、尔雅出版社负责人隐地建议读者枕边放一本《文化苦旅》经常翻读,“省思你自己的位置,中国人在世界的位置,以及作为一个人,在中国这样大又这样小的世界里,该何去何从,从地理和历史去回顾,能否重新走出一个灿烂的中华文化?”回看历史而又思索未来,这里浸润着读书人对中国文化的古道热肠和殷切期盼,《文化苦旅》恰好为海峡两岸人民和海外华人提供了共同的阅读话题,不经意间成为跨越海峡的文化桥梁。

“不避嫌疑地让散文这种日渐轻俏的文体承载起一些比较重大的心灵情节”

许多作家、学者的推荐提升了《文化苦旅》的口碑。作家公刘认为,《文化苦旅》“品味之所以居高,不从众,有魅力,端赖于作者充沛、厚重、成熟的文化感”;王安忆认为,《文化苦旅》“不避嫌疑地让散文这种日渐轻俏的文体承载起一些比较重大的心灵情节”。美学家蒋孔阳认为,《文化苦旅》“较之某些泛泛而谈的思想史或文化史,于我心似乎更有戚戚焉”。文学评论家孙绍振在《为当代散文一辩》中认为,“余秋雨先生的散文出现以后,散文作为文学形式正在揭开历史的新篇章”;文学理论家楼肇明在《文化接轨的航程》中认为,“余秋雨可能是本世纪最后一位大师级的散文作家,同时也是开一代散文新风的第一位诗人”。散文评论家王兆胜认为,余秋雨的散文至少有三个方面的意义:一是在散文中融入了丰富知识;二是散文强烈的文化意识;三是真正冲破了散文文体的“狭小”格局和模式,而赋予了其大气磅礴的气象。

值得一提的是,一些散文作家描述了阅读《文化苦旅》时的震撼。如梅洁在《我读〈文化苦旅〉——致余秋雨先生》一文中谈及楼肇明多次提醒她一定要读《文化苦旅》。终于,在一次手术后卧床休养时,阅读《文化苦旅》安抚了她的疼痛,“当我出院以后,肉体生命和文学生命将同时获得一次新的诞生!”

对文化的关注是20世纪90年代散文的一大特点。所谓“文化散文”,指的就是那些从个人经验出发,探讨关于文化和生命哲理的作品。《文化苦旅》在某种意义上成为这一散文体式的最佳代言。它不仅对中国文化的命运走向展开思索,而且故事性强,作者把读者熟悉的文人故事重新加以解读,非常吸引人。在它的影响下,王国伟等人推出“文化大散文”丛书,先后出版了《湮没的辉煌》《神圣回忆》《精神守望》《叩访感觉》等散文集,都获得了不错的市场反响。

《文化苦旅》的畅销为余秋雨彻底打开了书斋之外的世界,他成了文化名人,身份也多了起来,频繁见诸报纸、杂志、电视等各类媒体。但随之而来的批评和争议也让他陷入各种纷繁扰攘之中。《余秋雨:抹着文化口红游荡文坛》《余秋雨,你为何不忏悔》等文章和《余秋雨现象批判》《余秋雨现象再批判》《石破天惊逗秋雨:余秋雨散文文史差错百例考辨》《秋风秋雨愁煞人》《文化口红:解读余秋雨散文》等图书吸引着人们的眼球。当然,其中不乏有理有据的精彩的学者文章,围绕《文化苦旅》等作品客观评价余秋雨的散文成就和创作问题,如李书磊的《余秋雨评点》、胡晓明的《读〈文化苦旅〉偶记》、朱国华的《别一种媚俗》、敬文东的《圆形叙述的黄昏——余秋雨论》等。无论是赞扬还是批判,余秋雨及其散文创作已成为散文研究绕不开的话题。其中涉及的中西文化、知识分子与大众文化、学者与媒体关系、中国文学作品的海外传播以及散文创作的自我重复和抒情限度等问题,使“余秋雨现象”折射出当代中国文化的复杂景观。

2014年,余秋雨新版《文化苦旅》在微信“精选商品”中亮相,4000册新版签名本《文化苦旅》上线三天就售罄。《文化苦旅》新版本删掉旧版的十几篇文章,增补了新的文章,而保留的《道士塔》《莫高窟》《都江堰》等经典篇目全部改写、修订。在篇目排列上,旧版更像是一幅旅行的地图,从西北古迹到西南名胜,再到长江中下游地区,中间插入五座城记,最后是新加坡;新版以“如梦起点”“中国之旅”“世界之旅”“人生之旅”四部分安排篇目,从写家乡到中国各地再到世界各地,最后写逝去的文化名人并反思自我。此外,新版一些文章后面还有“秋雨注”,前面有“说明”,介绍了文章的最初情况和后续故事。旧文章经过改写,显然更为从容、平和,情绪也不似当年的“急就章”那么峻急。同时,不少“硬伤”也得到了处理。

从最初的《收获》专栏到结集成书再到“旧貌换新颜”,《文化苦旅》陪伴了很多家庭的几代人,也改变了余秋雨的人生道路。无论是担任电视嘉宾还是与电视媒体合作“千禧之旅”“欧洲之行”,无论是担任文化顾问,还是到各地开讲文化课,余秋雨的活动紧随媒体之变而变,但其“行走的文化方式”终究还要追溯到《文化苦旅》。无论《文化苦旅》的读者如何增减,无论读者怎么看待余秋雨所讲的“文化”,他毕竟提供了让文化走入民间的成功实践。对许多人来说,这份阅读记忆是与生命中的文化需求紧密相连的,这正如余秋雨所说,“时间和文字在一个个老庭院里厮磨,这是文化存在的极温暖方式”。

《光明日报》( 2019年11月01日 14版)