点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

产权制度与赋役制度研究的新进展

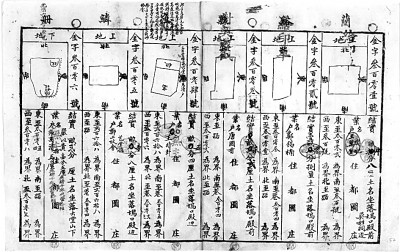

——《兰溪鱼鳞图册合集》批注初读

作者:曹树基(三江学院教授)

浙江师范大学胡铁球、李义敏、张涌泉合作主编的《兰溪鱼鳞图册合集》(全250册)正式出版,这是历史学研究领域的一件大事。很长一段时间以来,关于兰溪鱼鳞图册,我们只是听说,没有亲见,更谈不上研究。本书的出版,为中国经济史研究注入了新的泉源。

几年前该项目开题时,胡铁球教授邀我参加开题报告会。会上浏览了将要整理的一批兰溪县鱼鳞图册后,除了感叹其篇幅的浩大外,我还存有一丝疑问:整理工作或许繁而不难,但这批材料真的有研究价值吗?在搜集整理契约文书的十多年里,我们见过不少明末清初或清代前期的鱼鳞图册,其格式化的书写所造成的千册一面,令人不知这项研究的突破点究竟在哪里?事实上,学术界除了何炳棣、赵冈、栾成显等一批著名前辈学者的开拓性研究外,最近几十年来少有跟进者。那么,本项目研究能突破困局吗?我记得,当时胡铁球教授一再说,目前遗存的746册“同治兰溪鱼鳞图册”中,夹杂了一批“凭条”,或许这就是突破之处。那时,他的研究尚未展开,讨论无法深入,我也将信将疑。几年时间过去了,回头再看,这批“凭条”以及后来发现的大量“批注”确为突破点之一。

746册同治兰溪鱼鳞图册中包含了大约8万条“批注”。所谓“批注”,指的是县有司在接到县域中每一地块的产权变动报告之后,会在鱼鳞图册上找到这块田地,并在册中空白处书写说明,此为“批注”。通读该书长达7万字的“前言”与数篇已发表的研究论文,仔细研究作为样品出版的《兰溪鱼鳞图册合集》15册中的批注后,不难发现,批注中的内容不仅丰富,而且独特。这些内容丰富且独特的批注,在县域层面推动了产权制度及赋役制度研究的深入。

资料图片

纳税田亩的原额主义

从这类批注出发,胡铁球教授与他的研究团队解决了若干与赋役制度、地权制度有关的重大问题。例如,关于土地陈报,一都八坊冈字三零三号有批注“验明契据,给与凭条”,说明凭条是业户陈报后颁发给他的地权凭据,即业户可依据“契据”陈报。又如关于土地面积的确定,一都三坊丽字四十八号,有批注记载:“附旧图,丈积步五百五十八步四分一厘,折实上地二亩三分二厘四毫八丝,旧非字二百念五号,土名天福山。”说明旧册所载面积可以是业户申报的标准。

在南方的大多数地区,从洪武时期至明代中叶,土地陈报数一直围绕洪武原额变动,直到万历清丈,各县田亩才有大幅度增加。清代继承万历清丈的原额,因此,原额主义一直是明清田赋制度的基本特点。同治乱后,兰溪县人口死亡多达70%,大量田地荒芜,因此,恢复战前田赋原额成为县政府的当务之急。鱼鳞图册中的此类批注,证明同治年间的土地陈报,依然是以原额主义为原则的。

不仅如此,胡铁球等人的研究还证明,虽然兰溪县攒造鱼鳞图册的目的是恢复田赋原额,但在依据鱼鳞图册征税不足的情况下,将原来仅有一种等则的亩分为下、次、中、上、上上五种等则,从低到高,每亩以0及4%、8%、12%与20%的增率增亩,形成所谓“藏等于亩”,增亩后的田地面积为“藏等亩”,这种藏等亩成为兰溪的纳税亩,并落实到各种册籍票据、家谱、土地交易册籍及契约文书中,成为兰溪县官民通用之“真实面积”。上引一都三坊丽字四十八号批注中的“折实上地”即可为例。与国家标准亩制相比,兰溪县增加的土地面积总量约为原额的5.06%。

以此数字论,兰溪的田亩等则以“下”及“次”等为主要,高于“次”等其他三类土地数量少,加权平均后,使得增加的总量并没有多少。依此思路,并以原额主义作为政府的行为准则,至少到1949年,兰溪民间仍然流行这样一套数据。民国年间的改革度量衡运动,可能并没有表现在纳税田亩的计量上。

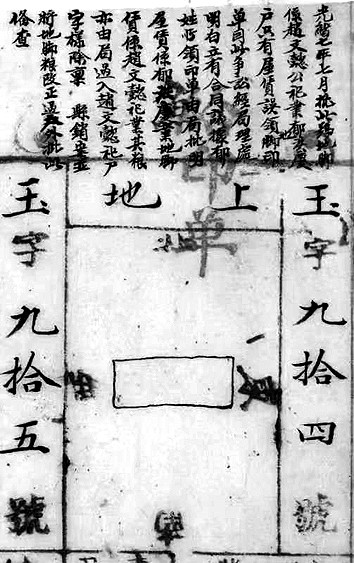

资料图片

地权变动与田赋变动合一

民国时期兰溪的“寄庄”之田相当普遍:“地坐甲都,粮在乙都,不特政府不知某户之粮、地在何处,即各业主亦不能自知其地产坐落何图,因而变卖田产,非册书不能立契成交,如有纠纷,更非册书不能为具体之解决。”(叶乾初:《兰溪实验县实习调查报告》,载于萧铮主编:《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,台北成文出版社1977年版)如十七都四图迩字八零一五号,户名为陈方氏,登载在业户之下,而在其住址左侧(业户的下方)载有批注:“粮寄十七都四(图)七里(庄)佃户方起弟。”因佃户方起弟为本地人,故由方起弟承担税责。陈方氏非十七都四图居民,其买入了十七都四图之田,“佃”给方起弟耕种。不过,这里的“佃”,并非普通租佃,而是田面之权的转让。

田面转让的方式有三。其一为“典”,假如A将某块田地典给B,由B或C耕种;A从B手中取得银两若干;B将这块田地正产量的一半,即租额当作A支付给B的贷款利息;双方约定或不约定时间,A可以原价赎回这块田地。由于债务人A仅仅保留了对土地的赎回权,且无收益,因此,A与B双方须签订一份契约,约定由B或A交纳田赋。如果仍旧由A交纳田赋,那么,B每年还需给A支付一笔费用。这笔费用仍然需要A支付利息,且在赎回时结清。其二为“当”,A将某块田地当给B,又从B手中租回这块田地耕种,每年A向B交纳的地租即是A从B手中贷入银两的利息,直到A以原价赎回这块田地。其三,A将部分收益权转让给B,与B共享地租。耕种者可能为B,也可能为C。本案中的方起弟,扮演的就是第一或第三种类型中的B的角色。

在松阳县石仓,我们发现,阙某氏在云和县购置田产,仍然由其本人在云和县交纳田赋。其后代保留的上忙下忙执照,除了松阳县的之外,还有一批是云和县的。两县执照中,户主姓名不变。依理,石仓阙氏如果在本县其他都图购置田地,也可以同一户名在其他都纳粮,这与制度并无扞格。所以,方起弟案的核心,在于他是双方约定的纳税者,而非寄庄。

“土地交易类批注”中包含了大量的案例。例如,十六都六图上臣字八十一号有批注“此业同治七年卖于章正宗户完纳”;又如三十二都一图上羔字四五二号有批注“田卖于赵怀昌,活契”,中羔字一一八九号有批注“田卖活业树滋堂”;再如三十二都一图上羔字七五五号有批注“屋卖于初一会,活契”,上羔字六七九号有批注“赵章所卖,活契”等等。胡铁球等人解释:“因是活契,常有不确定因素,故载于鱼鳞图册备查。”

上文中的5个案例,第1例是将田地断卖给章正宗户,田赋亦转于章氏交纳。这一类产权转让有政府颁发的契尾为依据,因此,产权完全转移,税责也完全转移。接下来的4例,或称“活契”,或称“活业”,其实是部分产权之转让,或为典,或为当,或为田皮之转让,民间称为“活卖”。在业主不变的情况下,我相信作为田面主的赵怀昌与树滋堂承担了税责,而作为田底主的赵章所,虽然将田活卖给他人(不详),但在约定中,他仍然是田赋的交纳者。不同的表达方式,表明存在不同的纳税主体。

从“初一会”可知,屋基地也是要交税的。在浙江乡村,随着人口的增长,大量良田转为屋基地,依原额主义的逻辑,将良田转为屋基的业主当然需要交纳田赋。由于洪武时期的屋基是不用交税的,那么,乡村中一定存在交税之屋与不交税之屋。不过,比较而言,不交税之屋应当大大少于交税之屋。这一假设,已经在其他地区的契约文书中得到了证明。

这几个案例还提示我们,清代浙江乡间大量出现的田面权转让,并不只是乡民的私下交易,可能都在有司备案。于是,我们可以设想这样一个程序:A将某块田地或屋基,或典或当或将其田皮转让给B之后,这块田地从此称为“活业”,相关契约也被称为“活契”。庄董册书们将这一转让结果记载于庄图之地籍册与田赋征收册,再上报至都至县,最后以“批注”的方法记载于县的鱼鳞图册。与此同时,同一变动也应记载于县田赋征收册。册中的买方或卖方,凡有姓名者,则是纳税者。各户的纳税田亩及纳税之额,均会出现在县有司印发的“执照”中;而作为纳税的凭据的“执照”,在今天的农户家中有大量留存。就这样,各种产权转移过程与田赋交纳过程在县域中达成了统一。

在传统的地权研究中,研究者的材料主要是契约文书。大量的契约文书出自农户家中,记载的是一家一户转让田产的过程。利用契约文书及其他资料,以前研究者在福建、台湾、浙南、赣南、徽州、华北各地,甚至新疆吐鲁番地区重建了各地一田两主的产权结构,令我们大致相信,这是一个覆盖整个中国南北各地的地权制度。然而,以前的研究存在的最大问题是我们不知政府如何对待地权的分化。在很长的时间里,我们常将乡村中土地断卖之外的地权转移与分化,理解为民间自发的行为,而通过兰溪县鱼鳞图册的研究,我们知道,清代乡村中的土地市场,不仅是一个自由的土地市场,而且是一个得到政府认可与制度保护的市场。这一点,对于我们理解传统时代乡村市场的性质大有裨益。

(本文图片均为兰溪县鱼鳞图册)

《光明日报》( 2022年12月26日 14版)