点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:姚明(中国现代文学馆副研究馆员)

11月19日晚,“2023中国文学盛典·茅盾文学奖之夜”在浙江桐乡乌镇举行。这是时隔15年之后,这一具有崇高荣誉的文学奖项,再次回到茅盾先生的故乡颁奖。凭借作品《千里江山图》获得第十一届茅盾文学奖的上海作家孙甘露在典礼上发表获奖感言时说:“我这部小说讲述的故事发生于九十年前的一九三三年,正是在那一年,茅盾先生在上海出版了他的长篇小说《子夜》。那个风云际会、艰苦卓绝的时代,深刻地影响了其后近百年的中国历史,也影响并塑造了中国现当代文学的历史。我们这些后来者正是沐浴在它璀璨的星空下。”

《子夜》是茅盾最重要的一部长篇小说,也是茅盾迄今为止印刷版次最频、印刷量最大、修改处最多的一部长篇小说。今年是《子夜》出版90周年,由中国现代文学馆主办、浙江文学馆协办的“一个自觉的时代书写者——纪念茅盾先生《子夜》出版90周年特展”在浙江文学馆开幕。展览围绕茅盾《子夜》手稿、《子夜》记事珠、《子夜》写作纲要等珍贵文物,通过历史照片、档案资料、原文初刊、人物群像实体造景、文本版本、历届“茅盾文学奖”的获奖作品等,带我们走近《子夜》、走近茅盾、走近文学。

正如展览的引言所引述:“1933年在将来的中国文学史上,没有疑问地要记录《子夜》的出版”,也正如中国作协副主席李敬泽所说:“《子夜》如山,深厚壮阔”。《子夜》作为茅盾的代表作,是其创作成就最为突出的体现,本文将呈现《子夜》手稿、版本及其背后的故事,以为纪念。

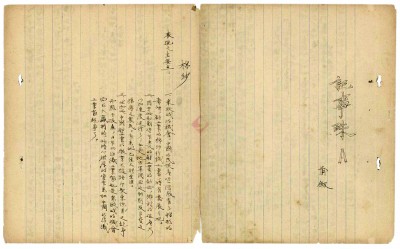

《子夜》手稿及其大纲

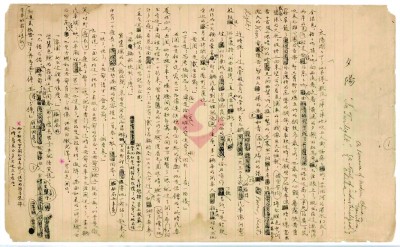

茅盾的表叔卢学溥卸任北洋政府财政部公债司司长一职后,来到上海做“寓公”。1931年秋天,茅盾经常出入卢公馆,接触了不少政界要员、金融家、实业家、商界和军界人物,从他们那里了解了当时诸多社会现象,便开始构思一部都市与农村相交响的小说。都市部分计划写三部曲,他写下了提纲,分为“棉纱”“证券”和“标金”三个部分。写完提纲后,茅盾又觉得这种形式不理想,决定改变计划,不写三部曲,而写以城市为中心的长篇。他又重新构思了大纲和提要,还写了详细的分章大纲。

1931年10月,茅盾辞去中国左翼作家联盟行政书记的职务,专心写起这部长篇小说。最初取名“夕阳”,暗喻旧社会日薄西山;后来,他再三斟酌,决定改名为“子夜”。子夜“是最黑暗的时刻,也是黎明到来的先兆”。从书名的更易中,可以看出其思想在创作中的深化。应好友郑振铎的邀请,茅盾边写边将手稿交给商务印书馆主办的《小说月报》连载。不料,1932年上海发生了“一·二八”事变,在日军的轰炸中,上海商务印书馆被摧毁,《小说月报》因此停刊,茅盾交去的《子夜》手稿也化为灰烬。

开明书店1933年1月出版的《子夜》初版平装本封面 资料图片

炮火的惊扰中,茅盾发现在“一·二八”事变中烧毁的《子夜》手稿,原来是夫人孔德沚抄写的手稿副本。茅盾晚年在回忆录里写下了这一细节:“不料突然发生‘一·二八’上海战事。商务印书馆总厂为日本侵略炮火所毁,《小说月报》从此停刊,我交去的那部分稿子也被毁了。幸而还有我亲手写的原稿,交去的是德沚抄的副本。”《子夜》的幸运保存,为中国现代文学史留下了一笔宝贵的财富。

1937年抗战全面爆发后,茅盾夫妇匆忙离开工作生活战斗了20年的上海,开始了颠沛流离的战时生活。离开上海之前,茅盾把《子夜》手稿委托给在上海交通银行供职的二叔沈仲襄保管。深知手稿价值的沈仲襄,将《子夜》手稿珍藏在自己工作的银行保险柜里,从而使这部名著的手稿平安度过了抗战的烽火岁月。1981年茅盾去世后,他的儿子韦韬将完整的440页《子夜》手稿捐献给中国现代文学馆永久保存,是“镇馆之宝”。今天,能够看到《子夜》手稿,实属不易。

中国现代文学馆藏《子夜》“记事珠”一页

1996年为纪念茅盾诞辰百年,在韦韬的授权下,中国青年出版社影印出版了《子夜》(手迹本),共印刷了1996册,每本编号下方都有韦韬钤印;2001年,华宝斋书社采用手工宣纸制作影印出版了《茅盾手迹(子夜篇)》一函三册,作为“手工宣纸珍本再造工程”的组成部分。2010年2月国家档案局公布第三批《中国档案文献遗产名录》,由桐乡市档案馆申报的《茅盾珍档——日记、回忆录、部分小说及书信、随笔等手稿》赫然在列,为了纪念这一盛事,桐乡市档案局(馆)编辑、浙江大学出版社出版了《茅盾珍档手迹》套装6册,其中《子夜》手迹影印本再次出版。

作为茅盾的代表作,《子夜》的影响可谓经久不衰,然而因为所处的历史环境纷繁复杂,《子夜》的版本流变复杂多样:“两个初版本”、被国民党反动当局以“鼓吹阶级斗争”罪名查禁、被删减,不断再版,甚至盗版、翻印,不断加印。关于其版本的介绍、回忆文章、研究资料,有的相互印证、有的相互矛盾、有的孤证难证。

直到近些年,陈思广教授在《现代中文学刊》分十期发表《〈子夜〉的版本流变与修改述论》一文,完整梳理了《子夜》的版本谱系,其研究表明:从《子夜》自1933年1月由开明书店出版至今,主要有三个版系,一是1933年1月至1951年12月开明书店版系;二是1952年9月至今的人民文学出版社版系;三是1982年7月至今的其他版系。这三个版系呈现出《子夜》出版的主要格局。《子夜》经开明版到人文社版,截至2019年6月单行本的总印数达248万6800册。

中国现代文学馆是茅盾研究资料的重要收藏单位,既有茅盾先生的个人藏书,也有包括唐弢藏书在内的诸多其他作家的藏书,其中还包括《子夜》的部分特殊版本。

《子夜》1933年1月初版平装本

《子夜》初版于1933年1月,该版是目前学界与收藏市场中最为认可的版本。1954年3月,人民文学出版社编辑部决定重印《子夜》。茅盾根据当时社会形势修订《子夜》,1954年4月,人民文学出版社出版经茅盾修订后的《子夜》,由北京第五次印刷。在书扉页的背面,还特印有如下文字:“本书最初出版于一九三三年一月,一九五二年九月,由本社根据开明书店纸型重印。现经作者修订,重排出版。人民文学出版社编辑部,一九五四年三月。”这一版本不但有诸多实物实证,也有来自鲁迅先生的日记为证,《鲁迅日记》1933年2月3日一则记有:“茅盾及其夫人携孩子来并见赠《子夜》一本”。

《子夜》1933年4月初版精装本

在《晦庵书话》(三联书店1980年9月第1版)第71页写道,“开明初版”《子夜》是“布面精装的米色道林纸”的本子。但未提及初版时间。茅盾在回忆录中也曾提及精装本:“鲁迅曾多次问我《子夜》写作进展,现在《子夜》终于出版,我自然应该尽早给鲁迅送上一册。这是一册平装本,精装本尚未印出。”为此笔者查阅了中国现代文学馆于润琦编著、北京出版社出版的《唐弢藏书》(2005年1月版),在书中第148页收录有《子夜》精装本作书影,花色布面典雅不俗,这在当时也是不多见的装帧样式。书影下配有文字说明,开首便道:“茅盾著 上海开明书店,1933年1月出版”。为了进一步印证,笔者又查询了2010年文化艺术出版社出版的《唐弢藏书·图书总录》,从这本《目录》看到所藏《子夜》有三种:关东出版社1928年版、开明书店1933年4月版、开明书店1934年。为此,笔者按图索骥,从中国现代文学馆唐弢藏书文库中找到了《唐弢藏书目录》与《晦庵书话》中同时提及的“开明书店1933年4月版”,发现实物图书与《唐弢藏书目录》中的著录是一致的,系民国廿二年四月初版发行;在题名《子夜》下标注“精本”系1933年4月初版本,与鲁迅日记中1933年6月19日记“午后保宗来并见赠精装本《子夜》一本”的记录相呼应,可见北京出版社2005年版《唐弢藏书》中存在误差,《子夜》是有2个“初版本”的,而《唐弢藏书》错将1933年4月初版精装本的书影当作了1933年1月初版平装本。

《子夜》的一个盗版本

2010年文化艺术出版社出版的《唐弢藏书·图书总录》中显示有一本关东出版社1928年版《子夜》。关于“关东出版社”,唐弢在《晦庵书话》中在肯定有些翻印本在特殊历史条件下有其积极意义的同时,也言及这个《子夜》的“关东版”盗版本:“自然,我们这样说,绝不是指粗制滥造的一折八扣书(《子夜》曾有这种翻版),也不是指在敌人卵翼下装点‘小朝廷’的盗版书(所谓‘关东出版社’也翻印过《子夜》)……”对于这一问题,笔者继续按图索骥从中国现代文学馆唐弢藏书文库中找到了《唐弢藏书·图书总录》中所提到的关东出版社1928年版《子夜》,一翻开扉页这才恍然大悟:该版版权页标注出版时间为“昭和十七年”,即公元1942年,系发行于日占区的盗版书;而后来者误将“昭和十七年”当作“民国十七年”(1928年)进行著录,遂有了1928年版之误。

中国现代文学馆藏《子夜》手稿正文首页

不得不说,这是《子夜》的一个另类“版本”。“盗版”的出现更加印证了作品的流行。对于日伪在其侵占区域刊行《子夜》确是一件有意思的事情——《子夜》是现实主义题材作品,剑锋所指帝国主义,旗帜鲜明地认为“中国没有走向资本主义发展的道路,中国在帝国主义的压迫下,是更加殖民地化了”。日伪的关东出版社在出版时进行了怎样的删减、修改乃至篡改,值得进一步探讨。

未见的《子夜》1933年1月精装本

2007年第1期的《新文学史料》刊载了孔德沚之弟孔另境的女儿、时任茅盾研究会常务理事孔海珠的《〈子夜〉版本谈》,在文中她提到:“自己手上的初版本是精装的,那是一本有绿色羊皮纸纹的外衣,大32开本,报纸本,封面上无字,书脊上有正楷印刷体烫金‘子夜’二字,版权页上注明为1933年1月初版本,定价与平装本相同,可能是出版社友情包装做成少量供作者送人的。”

在版本的研究中,实物史料固然是最权威的证据,但由于在漫长的历史中历经销蚀毁坏等情况,实物史料的查找极为困难。在缺乏相关实物证据的情况下,经手人的说明应该是具有权威意义的。孔海珠作为茅盾亲人并长期从事茅盾研究,提到的《子夜》版本,既有作者自存,也有她亲自目见,并抄录卡片,便有了她在《新文学史料》中所说的精装初版本。然而,此版本只见于文献记载,尚未有实物展现,这确是一种遗憾,也为研究者提供了追寻的线索。

《子夜》的一次被迫修改版

茅盾写作《子夜》的时候,正是左翼文艺风起云涌之时。《子夜》的出版发行,对于左翼文艺声势的壮大起到了很大的作用。瞿秋白撰文称《子夜》的出版是“中国文艺界的大事件”,《子夜》是“中国第一部写实主义的成功的长篇小说”。小说也受到了广大读者的热情关注,从1933年1月到6月,《子夜》再版四次,评论界一时好评如潮。甚至连一向不读新文学作品的普通读者也竞阅《子夜》,这种热潮引起国民党图书审查方面的恐慌。1934年2月,国民党图书审查委员会密令查禁149种图书,其中就有《子夜》。鲁迅在1934年3月4日致萧三的信中说过:“《子夜》茅兄已送来一本,此书已被禁止了,今年开头就禁书一百四十九种,单是文学的。”

中国现代文学馆藏德文版《子夜》,扉页题:“赠雁冰先生 巴金”,还有2枚茅盾印章。

后来经过书商和国民政府之间的反复交涉,《子夜》被归入“应行删改”的一类。肖进在考证中认为《子夜》的删节本是从第四版开始的。开明书店对第四版采取的方式是把要删改的两章“撕去”。正好在唐弢藏书中就有一本1934年6月四版的《子夜》,书末页加入了“国民党图书审查委员会的批答”,以证明图书再版的合法性。

此次修改不同于历次版本修订中的审美性修改、精确化修改、称名修改和外来语修改,而是一次粗暴的干涉性强行删减——所谓“描写帝国主义者以重量资本,操纵我国金融之情形,讥刺本党”等内容被删去,“十五章描写工厂”等内容被删改。这次修改,直到1939年2月第七版才逐步恢复。

一本茅盾阅读过,流失并再现的《子夜》

《子夜》的出版时间是明确而清晰的,然而茅盾在回忆录《我走过的道路》中说:“《子夜》初版印出的时间是一九三三年二月初,我从开明书店拿到了几本样书后,就在二月四日和德沚一起拿上《子夜》还带了儿子到北四川路底公寓去拜访鲁迅。”还在引用瞿秋白《读子夜》时加注说:“瞿秋白此评写于一九三三年七月十六日,《子夜》出版在三三年二月——这是实际出版的时间,开明版《子夜》的版权页上印的初版时间是三三年四月。”这显然是错误的。

关于茅盾先生为什么会记错自己的代表作出版时间,也许是当时录制回忆录时茅盾年纪较大、身体也不太好,加上口述录音,可能出现口误;《我走过的道路》是茅盾儿子韦韬、儿媳小曼后来整理出版的,茅盾没有来得及校对确认;也可能是由于《子夜》版本复杂的流变,甚至当时的出版还出现了违背常识的2个初版本的情况,难怪茅盾会记错。

笔者认为还有一个较为隐秘的原因,是从《子夜》初版本是否在茅盾收藏之列的视角出发的,即茅盾是否藏有《子夜》初版本。随着相关研究的深入,茅盾藏书的基本信息逐渐呈现了出来,传承有序、公藏背书的茅盾藏书现存于中国现代文学馆茅盾藏书文库,通过查询发现茅盾藏书中有14册《子夜》,其中出版时间最早的为1946年11月开明书店第17版。正如茅盾所说:“我现在所有的书,都是解放后买的或出版社赠送的。”七七事变后,茅盾颠沛流离、萍踪浪迹,逃难一般走遍了大半个中国,除了《子夜》等少量手稿留在保险柜而留存,藏书基本全部丧失了。即使是1949年后,要找到当时出版发行数量有限、历经战火的《子夜》初版本也是不容易的。

为此,笔者检索了中国现代文学馆馆藏图书中所有的《子夜》初版本,幸运的是找到了一本1933年4月的精装本《子夜》,扉页题:“茅盾 一九六二年七月二日于北京”。扉页上有三个印章,其中2个为中国现代文学馆藏书章“作家赠书”“中国现代文学馆藏书”、1个为“锦红藏书”,这与同一时期的茅盾藏书中的扉页题注有所差异。首先确认这不是签赠,因为茅盾签赠都会明确写上对方名字;第二,茅盾阅读一本书在扉页做记录往往会明确写上“阅”“读”字样,如“阅完”“每日读一小时”等,并落款时间与日期,此书扉页题注却未包含“阅”“读”字样。笔者推测此书为茅盾先生于1962年7月2日进行了简单翻阅后留下的记录,后来图书流到了“锦红”手中,后捐赠中国现代文学馆,被收入非作家专藏的图书大库中。

根据这一线索,笔者查询了茅盾1962年7月2日的日记记录:“下午答北京师范一教员就《子夜》中有关公债市场的四个问题(此信明日发)”。可见,茅盾在回答问题时候翻阅了这本《子夜》以核对文中关于公债市场的问题,并习惯性地在扉页留下了阅读记录题注。关于“此信明日发”,笔者查询了茅盾书信集,并未发现1962年7月3日的书信,之后月余的书信也未见有与之相关的书信。茅盾书信集收录的是茅盾写给他人的书信,可能这封书信寄出了,但被岁月湮没,并未收入茅盾书信集中,相关的信件内容与再读《子夜》的具体情况便不得而知了。但是可以知晓,茅盾在1949年重建自己的藏书体系的过程中,是有收藏1933年4月精装本的《子夜》,但也许如他在书信中所说:“我的孙儿的同学常来这间书房里找书,有时借了去也不说一声”,这本藏书无意流失了,以至于在后来很长时间,他都没有再看到《子夜》初版本,导致了记忆的误差。

一本见证友谊的德文版《子夜》

李岫编选的《茅盾研究在国外》(湖南人民出版社1984年版)一书在《概述》里有这样一段话:“1938年德文版《子夜》序言,也是一份珍贵的历史资料。德译者弗茨·库恩根据1933年开明版,改书名为《黄昏的上海》,在德累斯顿出版了德文版《子夜》全译本。”但对图书的来龙去脉未作说明。

为此笔者查询了最新出版的42卷本的《茅盾全集》,有关德译本有三处提及。第一处十分明确,是为1978年德国汉学家沃尔夫冈·顾彬德翻译的《子夜》写了一篇短文《致德国读者》,这一德文版并非1938年的版本;第二处是1977年茅盾与叶子铭的通信,在信中说德译本译者为史沫特莱,就是那位著名美国女记者,当时以德国《法兰克福日报》特派记者的身份来到中国的;第三处是1979年茅盾在与叶子铭的通信中纠正了这一错误,说“《子夜》德文译本并非史沫特莱所译,而是德国的F·柯恩博士”,也就是李岫所说的“弗茨·库恩”。两封信虽然只是只言片语一带而过,但是足以证明这一版本的存在。曾有学者在国内各大图书馆进行了检索与查找,但都没有找到,这也难怪,当时图书发行量本就不多,1938年图书出版后不久,欧洲爆发战争,加之中国早已深陷战火,德国译介作品传入中国并被保存绝非易事。

根据这一线索,笔者幸运地在中国现代文学馆茅盾藏书文库的外文图书找到了这本被称为国内“孤本”的德文版《子夜》,与李岫《概述》中写的相一致。这本珍贵的、第一次向西方国家介绍和展示茅盾《子夜》的外译本,得以再次呈现在人们的眼前,同时还有意外的发现——图书扉页题:“赠雁冰先生 巴金”,还有2枚茅盾印章。可见此书是巴金赠予茅盾的,由茅盾先生一直保存在家中,虽然在公开文献与茅盾的文章中并未提及,然而从1949年到1981年的30多年中,这本书一定是被翻阅出来过,被很多人看到过,所以才会被记录。为此笔者还检索了《巴金全集》中的巴金“赴朝日记”“成都日记”“上海日记”等从20世纪50年代到80年代的日记内容,并未直接提及德文版《子夜》的往事,但是从“看德文小说”,“午饭后看德文小说LeraWieo完”,“谈起见到《家》的乌兹别克文译本和柏林版德文译本事”,“并购英、法、德文书十余册”,“然后去外文书店门市部购书”等记录可以看出端倪,巴金熟悉德文也热爱购书,常去外文书店,由他在书海中发现此书并签赠老友茅盾也就不奇怪了。后来茅盾先生去世后,其藏书整体留在了茅盾故居中,后由其生前担任领导职务的中国作家协会的直属单位、巴金先生推动创立的中国现代文学馆所接收保存直到今天,渊源深厚,令人动容。

研究是为了更好地纪念,研究也是最好的宣传。茅盾是一座大山,茅盾研究是文学研究绕不过的一座高峰,尤其是关于其作品的研究始终以“显学”姿态受到学者们的广泛关注,一直是研究的热点、重点,成果丰富,类别繁多。关于《子夜》研究的持续深入与拓展,更加说明茅盾毕生追求的现实主义文学具有强大的生命力。

《光明日报》(2023年12月22日 13版)