点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:吴翔宇(浙江师范大学教授);安爽(浙江师范大学博士生)

学人小传

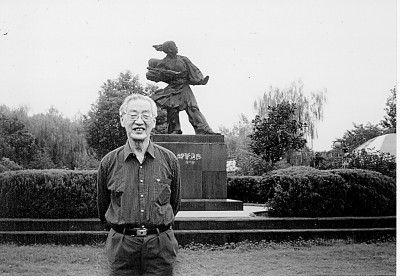

蒋风,1925年生于浙江金华。儿童文学研究专家,国际格林奖获得者。1947年毕业于英士大学。曾在中学和师范学校任教,1956年到浙江师范学院(今浙江师范大学)任教。曾任浙江师范大学校长,曾兼任中国儿童文学研究会副会长、亚洲儿童文学研究会共同会长。编著有《中国儿童文学讲话》《儿童文学概论》《中国儿童文学史》《玩具论》等。

2025年,蒋风整整一百岁了。偶有学生或中青年学者来家中拜访,他坐在轮椅上,面带笑意地与他们交谈,带着浓浓的婺城乡音,眼中充满坚毅。

一百年,是迄今为止蒋风走过的生命长度,也是中国儿童文学从萌芽到发展的时间跨度。一路走来,在儿童文学的柔波里,蒋风甘做一条水草,执拗地追寻彩虹似的梦。他说:“儿童文学是我一生的事业,但我只是一名平凡的、普普通通的儿童文学教师。”

风华初启

蒋风1925年生于浙江金华。他的祖父蒋莲僧,是清光绪年间的秀才,后成画坛名家,与黄宾虹、张大千等多有交往。他的父亲蒋彝,毕业于浙江省立第七师范学校(金华师范学校前身),先后在金华、上海、衢州等地任教。他的母亲范舜华出身书香之家,熟读诗词歌赋。每逢夏日酷暑,蒋风就会听到她轻声吟咏:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。”至秋夜清凉,她则低吟浅唱:“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”四季流转,天地悠悠,母亲的吟诵唤起了蒋风心中的爱,亦是他文学之梦的源泉。

1933年,在金华中学附小读四年级的蒋风,遇见了恩师徐德春和斯紫辉。徐德春鼓励学生写日记,还把一些文学读物介绍给蒋风阅读。斯紫辉用整整一学期的时间,细致讲解了意大利作家亚米契斯的名作《爱的教育》。学期末,斯紫辉将这本书赠予蒋风,并在扉页深情寄语:“要永远记住,让自己那颗平凡的心,时时刻刻闪现出不平凡的光彩来。”这是蒋风人生中的第一本藏书。后来,他成了图书馆和旧书店的常客,沉醉在鲁迅、巴金、许地山、朱自清等新文学大师的作品和俄苏文学的天地中。蒋风回忆,少年时期阅读苏联儿童文学作家班台莱耶夫的《表》和《文件》的经历,指引着他日后走上儿童文学研究的道路。

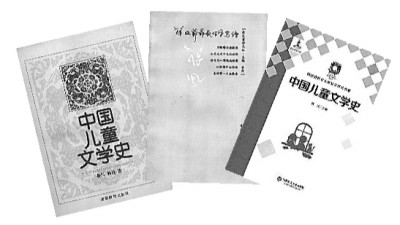

蒋风的部分著作。图片由作者提供

在家庭氛围和学校教育的润泽下,蒋风自幼便怀抱文学志趣,才情早现,11岁时就在郑振铎主编的《儿童世界》上发表了第一篇习作《春天来了》:

花红了,草绿了

莺儿站在树梢头,唱着迎春的曲调

啊!原来春天来了

小朋友!

切莫把春光辜负了!

这是一首关于春天的诗。春天带来的是希望,正值童年的蒋风用文字种植了希望。就这样,蒋风在金华中学读到了初一,日子虽清贫,但有书相伴。然而,1937年下半年,日军的轰炸打破了短暂的安宁,学校被迫迁往乡下。蒋风随母亲避难,来到了一个名为玲珑岩的小山村。当时村里急需一名小学教师,母亲为生计着想,未与蒋风商量便替他接下了这份工作。一夜之间,年仅13岁的蒋风从学生变为老师,担起了教书育人的重任。尽管年少,肩上的责任让他快速成长。半年后,他结束了这段特殊的教学经历,随家人返回金华。之后,蒋风开始为《东南日报》副刊和《浙江日报》撰稿。

在战乱中,蒋风颠沛流离,但对美、爱与和平的执着追求,令他心中永存一盏希望的明灯。1942年,蒋风得知东南联大将在福建建阳组建的消息,心中立刻燃起求学的愿望。他与几位志同道合的同学,从浙江常山出发,结伴踏上了旅途。为躲避日军投下的炸弹,他们只能夜间赶路,白天休息。途中,蒋风的左脚意外受伤,露出了鲜血淋漓的脚骨,但他仍坚持跟在同伴身后,艰难地到达了目的地。蒋风先后考取东南联大先修班、暨南大学文学院,最终在英士大学完成了学业。大学期间,蒋风和同学一起参加爱国运动,发动抗美反暴大游行,掀起迁校请愿活动,还建立了大江通讯社,从事革命宣传工作。在大学读书的这段日子痛苦而艰难,但蒋风永远高高地昂着头,拿着笔去与苦厄决斗。

大学毕业后,蒋风被聘为《申报》驻金华记者,兼任《浙中日报》采访部主任。他深知肩上的重担,无论何时都不敢懈怠。某日,他在《申报》上偶然瞥见一则惊心动魄的消息:三个孩子读了剑侠神怪的连环画后,相约求仙学道,最终误入歧途,跳崖而死。由于缺乏正确的引导,三个鲜活的小生命就此消逝。这则消息令蒋风震撼不已,深感关爱儿童责任重大。这一事件如同一记警钟,激发了他为儿童创作健康文学的决心。这不仅是他童年时期“爱的教育”的延续,更是儿童文学的根底,蕴含着他对生命、希望与爱的深切思考。

扬帆远航

新中国成立后,我国一些师范院校的中文系与教育系逐渐开设儿童文学课程。然而,很多人还未认识到儿童文学的重要性,甚至把儿童文学视为“小儿科”。1956年被分配到浙江师范学院(浙江师范大学前身)任教后,蒋风毫不犹豫地踏上了为儿童文学正名的道路。在他心中,儿童文学并非无关紧要的“二等文学”,而是培育新人的“朝阳文学”。

蒋风意识到,要扩大中国儿童文学的影响力,就必须将其纳入学科化的轨道,这也意味着要重建中国儿童文学的学科范式。由于没有先例可循,这一过程注定困难重重。1959年6月,蒋风的《中国儿童文学讲话》由江苏文艺出版社出版。这部专著源自他在教授儿童文学课程时编写的教案,概述了我国儿童文学的发展历程。由于资料匮乏,该书仅6万多字,但初步描绘了中国儿童文学史的框架。在当时的中国儿童文学界,它的问世如同一只报春的燕子。儿童文学作家鲁兵赞誉道,此书不仅是我国儿童文学的史略,而且是整理和编写我国儿童文学史的一个良好开端。

1978年,全国少儿读物创作出版工作座谈会在庐山召开。会议呼吁高等院校要开设儿童文学课,出版社要多出儿童文学精品。儿童文学从此逐渐得到了全社会的关注。1979年,茅盾发表《少儿文学的春天到来了!》一文,指出:“我觉得少儿文学的题材是广大无限的,只要能解放思想、博览广搜,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,我国少儿文学的新时代必将到来。”这时候的蒋风已经不再是当年那个写作《春天来了》的11岁“小朋友”,但“切莫把春光辜负了”的热情犹在。儿童文学的春天也真的来了!

那是中国儿童文学发展的一个“黄金时期”,蒋风的研究也迎来了新机遇。1978年,蒋风开始整理自己讲授儿童文学课的教案,在文学史的基础上增加了文学理论、文学批评等内容,于1982年5月在湖南少年儿童出版社出版了《儿童文学概论》。此书回答了“为什么要”“是什么”“为什么人”以及“如何为”等儿童文学的根本问题,初步构建了“文学性、儿童性、方向性”三位一体的中国特色儿童文学理论架构。巧合的是,蒋风深度参与的北师大等五所高校集体编写的同名《儿童文学概论》,也于同年同月由四川少年儿童出版社出版。前者是个人编撰的成果,后者则是集体智慧的结晶。蒋风的儿童文学研究以其理论的前瞻性、反思性,介入了我国儿童文学创作的大潮之中,为这一“人之初”的文学注入了理性的思考。

毋庸讳言,中国儿童文学曾走过一段迷惘的道路。如何走自己的路,建立我们自己的儿童文学理论体系,这是摆在蒋风面前的一道难题。在他看来,中国学者一方面要认真总结本土儿童文学创作实践的历史经验,另一方面也要借鉴国外儿童文学的理论资源。他始终认为,中国儿童文学理论研究需要在保持自身特色的同时走向世界。但走向世界并不是跟在西方人后面邯郸学步,沿袭别人的老路,而要在确立中国儿童文学民族性的基础上去拥抱世界。抱着这种学术的“野心”,蒋风大踏步走向了儿童文学研究这条“光荣的荆棘路”,研究成果如雨后春笋般不断涌现。1986年,河北少年儿童出版社出版了蒋风主编的《中国现代儿童文学史》;1991年,河北少年儿童出版社又出版了他主编的《中国当代儿童文学史》。这两本书是中国儿童文学史研究的奠基之作。2024年,根据这两部儿童文学史修订的《中国儿童文学史》入选国家社科基金中华学术外译项目,将翻译为英文向海外发行。漫长的60年,从《中国儿童文学讲话》到《中国儿童文学史》,蒋风从未停下撰写、修订这部史稿的脚步。

在《走在光荣的荆棘路上——我和儿童文学》一文中,蒋风写道:“任何一门学科的发展,都离不开中外交流,唯有通过交流,才能实现进步,才能获得发展。”他深知,中国儿童文学应该走上国际舞台,并一直为此进行努力。正如诗人圣野所言:“蒋风先生始终致力于让中国儿童文学走出去,他无疑是展开中外儿童文学交流的最热心的开拓者和见证人。”为了更好地让中国儿童文学融入世界,蒋风成了地地道道的“社会活动家”。1987年,他成为国际儿童文学学会首位中国籍会员,随后又陆续担任亚洲儿童文学研究会共同会长、世界华文文学学会名誉顾问及国际格林奖评委等多个国际学术组织的职务。作为亚洲儿童文学研究会共同会长,蒋风积极推动亚洲儿童文学的交流与合作。在他和另外两位共同会长的倡导下,亚洲儿童文学大会每两年举办一届,中日韩等国家轮流主办。到2024年为止,亚洲儿童文学大会已成功举办了16届。

在蒋风等儿童文学先驱的努力下,中国儿童文学没有成为世界儿童文学的“弃儿”,而是以独特的精神风貌汇入世界儿童文学的主潮。它从中华文明的深厚土壤中汲取养分,逐渐形成了具有中国气派和世界眼光的儿童文学体系。毫无疑问,中国儿童文学不仅为中国的孩子们提供了丰富的精神食粮,也为全球儿童文学的发展贡献了来自东方的智慧与力量。置身于这一现场,我们分明看到了蒋风融汇古今、交通中西的胸怀,领略到“圣贤之血路,散殊于百家,求之愈坚,则得之愈真”的深刻与博大。

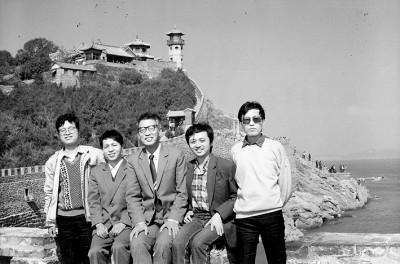

20世纪80年代,蒋风和小学生谈写作。图片由作者提供

桃李满园

为扩大儿童文学的影响力,蒋风凭着一股敢为天下先的勇气,率先在全国招收儿童文学方向的硕士研究生。1979年,吴其南成为蒋风的第一个研究生,他也是中国第一个儿童文学方向的研究生。此后,王泉根、汤锐、方卫平、汤素兰、韩进等人先后成为蒋风的学生,他们至今活跃在儿童文学领域,浙江师范大学也因此赢得了“儿童文学人才培养的摇篮”的美誉。谈到研究生培养,蒋风坦诚地说:“有的人怕啊,怕自己的学生超过自己,我就不怕。我欣慰的是,看到一代研究生比一代研究生进步,都在青出于蓝胜于蓝。这才是一个教育工作者应当做的事情。”蒋风以开放的心态和坚定的信念,培育了一代又一代学子,为儿童文学的发展积聚了大量人才。

在浙江师范大学荣休后,蒋风并未停下儿童文学研究的步伐。他创办了《儿童文学信息报》,至今已经坚持办报三十年。这是一份传播我国儿童文学信息的报纸,为深化儿童文学界的交流与合作作出了贡献。同时,他还创办了中国儿童文学研究中心,并别出心裁地以该中心的名义开办非学历儿童文学研究班,免费招生。只要是儿童文学爱好者,不限年龄、职业和学历,都可以报名入学。年长蒋风两岁的著名儿童文学作家孙毅也是这个研究班的学员,两人的友谊延续了半个多世纪,在学界被传为佳话。从1994年创办至今,这所“没有门槛、没有地址、没有名称、没有学历”的“四无大学”已经成为全国儿童文学爱好者的“梦工厂”。

蒋风把毕生精力和心血都投入儿童文学教学、研究和阅读推广上,不断开枝散叶,桃李满天下。可喜的是,他的不少研究生现在已经成为中国儿童文学研究的中坚力量,而受他培养和帮助的许多儿童文学爱好者也都在各自的岗位上发光发热。悠悠的风吹动了摇曳多姿的小草,众多儿童文学爱好者,如作家汤汤、毛芦芦等人在他的引导下走上了儿童文学创作之路,大家都尊敬地称他为儿童文学的“老父亲”。

在蒋风等前辈学人的开创和引领下,我国儿童文学事业蒸蒸日上,从当年的丑小鸭逐渐成长为羽翼丰满的白天鹅。尽管中国儿童文学研究仍然存在瓶颈,比如没有独立的学科归属,没有一份权威的儿童文学理论研究杂志,从事儿童文学研究的人相对较少,然而,一切都在朝好的方向发展。蒋风嘱咐后学,要再加一把火,再出一身汗,让中国儿童文学发出更大的光亮。

壮心不已

2011年,86岁的蒋风荣获第13届国际格林奖。创办于1987年的国际格林奖,每两年评选一次,与国际安徒生奖并称为全球最具影响力的儿童文学奖项。蒋风成为中国首位国际格林奖得主。评委会认为,蒋风不仅是中国儿童文学理论研究领域的开创者与集大成者,更是一位富有前瞻精神的实践者。他的创新举措和卓越成就,不仅填补了该学科在中国的多项空白,还使中国儿童文学理论研究跻身世界前列。在颁奖仪式上,蒋风发表了题为《中国儿童文学的过去、现在和未来》的演讲,他谦逊地表示:“这个奖不属于我个人,而是属于中国儿童文学理论工作者们共同的荣誉。”回校后,他毫不犹豫地捐出全额奖金,在浙江师范大学设立“蒋风儿童文学奖”,用以表彰在儿童文学学术研究与创作领域取得卓越成就的中国学者和作家。刘绪源、朱自强、韦苇、黑鹤、韩青辰、舒辉波等,都曾获得过这个奖项。

2016年,蒋风申报的“《世界儿童文学事典》修订本”获批国家社会科学基金重点项目,此时他已经91岁高龄。他说:“我不是想逞英雄,只想老有作为。”经过五年多的辛勤编撰、修订与校对,300万字篇幅的《世界儿童文学事典(修订本)》终于在他不懈努力下完成了。2022年,蒋风在看到《光明日报》上征集“非洲研究系列丛书”的公告后,毅然决定撰写《非洲儿童文学概貌》,以填补国内这方面研究的空白。他的这一学术规划得到了家人的支持,目前这项工作正在稳步推进中。在学术研究的道路上,蒋风始终与时俱进、不改初心,生命不息、求索不止。

1988年,蒋风(中)参加全国儿童文学发展趋势研讨会,与他的研究生吴其南、王泉根、方卫平、邹亮相聚在烟台。图片由作者提供

在散文集《未圆的梦》中,蒋风写道:“有梦最美,因为有梦往往就有希望相随。”蒋风的同事梅新林教授说,先生喜欢做梦,也善于圆梦。大至宏伟理想,小至普通心愿,他都喜欢称之为梦,然后执着地圆梦。多年来,蒋风一直希望在中国建立一个儿童文学馆。为了这个“未圆的梦”,他不仅奔走呼号,还捐出自己珍藏的万册藏书,以及数以万计的剪报资料和往来信件。在多方努力下,儿童文学馆将在浙江师范大学建成,它集文学性、儿童性与时代性为一体,以展示中国儿童文学和世界儿童文学的辉煌成就。

蒋风对学术的热忱与责任感,始终贯穿在他的每一项工作中。他不求功名,不计得失,数十年如一日为儿童文学事业的发展默默耕耘。蒋风深深地爱着每一个孩子,一直致力于在孩子的心中播撒诗的种子。在金华,“蒋风书院”和“蒋风书屋”遍布各社区和图书馆。他先后在金师附小、环城小学、江滨小学等学校推广儿童诗,举办“蒋风爷爷教你学写诗”系列讲座,与孩子们面对面交流,激发他们对诗歌的兴趣。他已百岁,但拥有一颗不老的诗意童心。正是因为这颗真挚的心,让他有勇气与力量克服困难,为中国儿童文学的发展贡献自己的力量。

百岁蒋风再次提出,和平是儿童文学的永恒主题。和平不仅是孩子们“归来早”和“放纸鸢”的温暖底色,也是他们“歌声振林樾”和“疾走追黄蝶”的现实港湾。他始终坚信,儿童文学不仅是一种文学知识,而且更是传播和平与爱的载体。

作家林世仁为蒋风写了这样一首诗:

一百岁的风

为什么让世界都踮起了脚尖?

风没有回答,只是微笑地继续往前吹

由过去吹向未来

吹过江边的枫树

吹过荆棘的道路

一路吹响出童心的口哨

而被风拂过的世界

仿佛心中也诞生出一缕风

在儿童文学这条“光荣的荆棘路”上,蒋风用文字和行动开辟出一条光明的道路。这阵风轻轻吹拂,唤醒了无数沉睡的心灵。在他温柔的目光中,希望的种子绽放出花朵,小草也悄悄在阳光下探出头来。他正在倾听花与草的理想之歌,歌中有自由、成长、坚守与爱。

《光明日报》(2025年02月10日 11版)