点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:王 艳(西北民族大学新闻传播学院教授)

如果能回到盛唐时的长安,人们能做什么?是去西市体验市井的繁华,还是去庙宇感受时空的宁静?是去胡姬的酒肆做客,还是入宫廷赏《霓裳羽衣舞》?是赴宴席听李白的传世佳作,还是在曲江边寻杜甫徘徊的身影?

在新近出版的《浮世长安:唐代的民俗与人文》一书中,民俗研究学者程蔷与唐代文学研究学者董乃斌将文学与民俗相结合,从枝蔓缠绕的诗文、史籍、笔记、小说等材料中,全面梳理唐代的岁时节俗、都市生活、文人风貌、神灵崇拜与巫术禁忌、民间技艺等,构建了一幅动态且立体的盛唐生活图景。

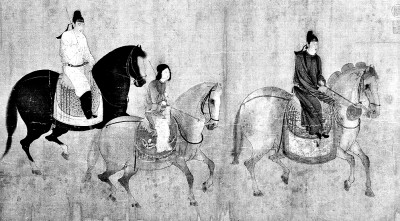

《虢国夫人游春图》(局部)宋人摹本 资料图片

岁时节俗

“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。”唐代诗人苏味道《正月十五夜》一诗中,这样描写上元节的景象。上元节是唐代的狂欢节,上至帝王后妃,下至平民百姓,无问贵贱,无论男女,不分缁素,无不出游、观灯、踏歌,狂欢的氛围延续至天明。在这样“一国之人皆若狂”的氛围中,该书开启了对大唐社会的漫游。

元日放爆竹、寒食禁火、清明祭祖、端午插艾、七夕焚香拜月、重阳登高赏菊,冬至祭祀、腊月祭灶——唐人在节俗中留下了浩如烟海的“节俗诗”。据前人统计,《全唐诗》中与元宵节相关的诗歌有60余首,与中秋节相关的诗歌多达100余首。大量的节俗诗,宛如一幅幅生动的风俗画,反映了唐人亲近大自然和热爱生活的心态。诗中还可观节俗的具体内容,如白居易《寒食野望吟》“乌啼鹊躁昏乔木,清明寒食谁家哭。风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿”,就记录了扫墓、烧纸钱的习俗。

该书不仅通过这些诗歌梳理唐代民俗的内容,还试图提炼唐代民俗发生的重要变化。书中写道,唐人爱玩儿,冲淡了节日信仰的巫术意义,从娱神转向娱人,寒食、清明正值春意酣浓之际,踏青郊游,饮宴游玩,秋千、拔河、蹴鞠、斗鸡、放纸鸢成为新民俗。崇神敬鬼的色彩削弱,游艺和狂欢的性质增加,是作者通过梳理史料得出的唐代民俗的发展方向。

孔子认为,腊祭是王者给予百姓的“一日之泽”,让百姓在百日之劳后有“一日之乐”“一日之泽”,才称得上一张一弛,为理想的“文武之道”。如作者所言,“张”与“弛”的交替体现了古人的时间意识和对宇宙节律的感知。世俗时间如同匀速向前、奔流不息的河流,岁时节日就是长河中激起的浪花,将平凡的生活点缀得绚丽多姿。

笔者以为,唐人的高妙之处,在于他们将“礼乐教化,协和万邦”的理念融入可感可触的节日中,将岁时节日与民俗信仰融为一体,在诗句中映射了他们对世界、对宇宙的认识。该书的高妙之处,则在于并非简单归纳一个时代的习俗,而是在文字的探微中透视前人的文化心理。

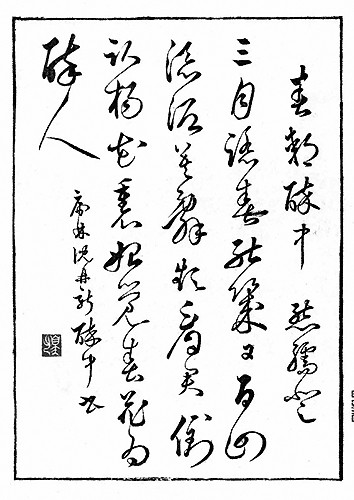

唐诗《春郊醉中》 选自《唐诗画谱》

女性形象

《浮世长安:唐代的民俗与人文》动人的地方,在于它还原了唐代妇女的生活情景,彰显了唐代女性的群像。

在古代正史中,少见女子为官的记载。唐代则不同,它不仅继承了《周礼》《礼记》《仪礼》中女子的行为准则和规范,还给予了女性更多思想、言论和行动上的自由乃至政治地位的认可。

作者通过梳理唐代文史资料,得出唐代具备自由、开放的妇女观等结论。例如,李白“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”,白居易“回眸一笑百媚生”,王昌龄“荷叶罗裙一色裁”等诗句,都是对女性的不吝赞美。如书中所言,唐诗中对于女性之美的极致书写,从一个侧面映照了这一时代开放、包容的气象。

如何再现一个社会的繁荣、富裕和文明程度?作者将目光投向了当时女性的装束及生活方式。唐代妇女追求时尚,热衷于参加宴会,她们梳着高高的发髻,画好精致的妆容,穿着短襦长裙,宛若流动的画卷。这些画卷,不仅凝结成《虢国夫人游春图》等千古名画,亦转化为“钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污”的恣意书写。为了让读者能直接“抵达”最美的风景,《浮世长安:唐代的民俗与人文》特别附录《唐代风华图录》,让图像与诗歌互文,为大唐做鲜活的注解。

在书中,作者专设一章,讲述唐代女性的生活与习俗:其一,女性能参政,武则天、太平公主、上官婉儿都在史书上留下了浓墨重彩的一笔;其二,女性可读书,女冠诗人李冶、鱼玄机、薛涛等,在文学史上占有一席之地;其三,女性婚姻自主,婚后不幸福可以“和离”,夫死再嫁也不以为耻,《放妻书》“一别两宽,各生欢喜”的境界,令人心生赞叹。如此通达开明的妇女观,必然与繁盛开放的大唐交相辉映。

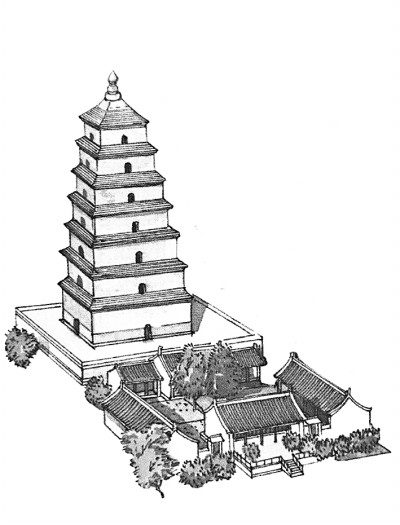

唐慈恩寺大雁塔 选自《中外5000年文明互鉴》

文学源流

《浮世长安:唐代的民俗与人文》一书,以民俗学视角观照唐代文学,为文学史研究提供了新的视野。

作者指出,唐代文人书写与民间文学是相互滋养、双向交流的关系。民间文学是指民众以口头方式创作、流播、传承的文学,如果把它们形诸笔墨、载于书册,便是所谓的稗官野史、小说家流。作者通过大量的文史梳理发现,在唐代,神话传说经文人的再创作,汇入唐诗、唐传奇之中,寺院的唱经、变文,市井的词文、话本等新型的说唱文学,推动了唐代文学的繁荣。例如,李朝威《柳毅传》带有浓厚的神话色彩,白行简《李娃传》取材于民间说唱艺术,陈鸿《长恨传》是在大量的民间传说基础上写成的。正如作者所说,唐传奇依循神话思维,借鉴和化用民间文学中的母题,一方面从古代神话中汲取营养,一方面又给后世的文学特别是小说、戏剧提供了十分丰富的原型和素材。

除了对唐人传奇与神话原型的关系进行分析,作者还从文本经典化的视角考察了神话与唐诗的关系。作者指出,如果回到唐诗诞生的社会语境中,就会发现大量的民间传说和歌谣进入了诗文,如蜀王杜宇死后化为杜鹃鸟、南海鲛人流泪成珠、蓝田宝玉因日照而生烟三个民间传说被李商隐化用入诗,写出了《锦瑟》;刘禹锡《望夫山》“终日望夫夫不归,化为孤石苦相思”来自古老的“望夫石”传说,《竹枝词》《杨柳枝词》《踏歌词》则模仿民歌体,散发着浓郁的生活气息。

至于这本文学与民俗交融的书为何名为“浮世长安”,作者追溯其语源,庄周有“其生若浮,其死若休”的哲思,阮籍写过“逍遥浮世,与道俱成”的句子。“浮世长安”,其实就是对唐朝日常社会与世俗生活丰富多样甚至光怪陆离情状的描摹。

《浮世长安:唐代的民俗与人文》 程蔷 董乃斌 著 北京联合出版有限公司

综上所述,《浮世长安:唐代的民俗与人文》是一本集学术性、趣味性、知识性于一体的研究唐代民俗的百科全书,它不仅还原了唐代的风景,更映照了唐人的精神世界。长安好似一个万花筒,帝王冕旒的金光、诗人砚台的墨色、胡姬裙裾的茜红、商队驼铃的铜褐……像彩色菱形片一样,交相辉映,共同照亮了大唐的天空。唐朝留给后世的不只是诗歌与文物,更为珍贵的是独属于那个时代的气韵与精神,它们蕴藏在民俗文化中,传承至今,塑造了中华民族的基因。

《光明日报》(2025年05月22日 11版)