点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

诗人维克多·雨果

“我向我的竖琴加上一根青铜的琴弦”

作者:车 琳(北京外国语大学外国文学研究所教授)

在长达70年的写作生涯中,维克多·雨果(1802—1885)共完成诗歌、小说、戏剧、散文、随笔等各种体裁近百部作品。一个多世纪前,雨果最早以小说家身份被译介到中国,而法国人心目中的雨果首先是一个拥有20余卷诗集的伟大诗人,是和伏尔泰一样最能代表法兰西精神的文人。

1885年5月22日,雨果与世长辞。6月1日,法兰西第三共和国以一场隆重的国葬向他致敬。守护灵柩的队伍从凯旋门出发,沿香榭丽舍大街缓缓前行,两百万巴黎居民目送他们心中的诗神进入先贤祠。

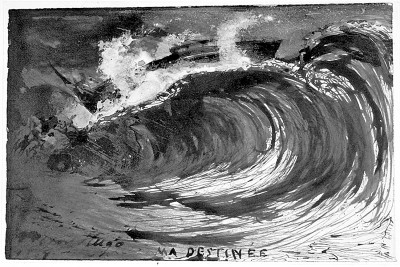

雨果绘画作品《我的命运》 资料图片

对东方的向往

雨果从中学时期开始写诗,15岁时获得法兰西学院诗歌比赛嘉奖,20岁时出版第一部诗集《颂歌》,正式以诗人身份登上法国文坛。诗集四个月内畅销1500册的优秀成绩令人瞩目,国王路易十八亦是雨果的读者,而且赏赐这位年轻诗人年金一千法郎。继任的查理十世向他颁发荣誉团勋章,并邀请他参加加冕大典。雨果的《加冕礼颂》虽然在评论界反应平淡,但不久便由官方印刷出版。意气风发的“桂冠诗人”因博学多才而获宫廷赏识,决定以文为生。青少年时代的雨果体现出明显的保王派思想,这一点在其日后仍然受到一些指摘。其实无需苛责,这一时期的雨果只是一个以文学为理想、以追求个人成功和幸福为动力的青年诗人,其写作主题与体裁忠实地反映了他在人生观和世界观形成时期所受的家庭影响:父亲是拿破仑军队中四处征战的将军,而母亲则教育他将波旁王朝视作法兰西历史传统的维护者,与父亲的疏远使得雨果更加亲近旧制度。

随着父母先后离世和时代变化,在遵循传统的同时,雨果逐渐萌生革新思想。在文学创作方面,《〈克伦威尔〉序言》(1827)体现出突破古典主义窠臼的创作主张,戏剧《艾那尼》(1830)来之不易的成功标志着法国浪漫主义的胜利并确立了雨果的文坛领袖地位。他已完全脱离青少年时期的仿作阶段,寻找到自己的表达方式,其政治观和文学观同时趋向成熟。

在19世纪上半叶兴发的法国浪漫主义美学中,美的观念是具有时代气息的,不应该故步自封,因此要破除古典主义的清规戒律,创作出属于时代的作品。从这个意义上而言,法国文学史上的浪漫主义并不是与现实主义相对立的,而是代表着文学上的现代观念和自由观念。对于法国浪漫主义诗人而言,东方如同梦幻之地,是通向想象世界的奇妙凭借。夏多布里昂、拉马丁、福楼拜、奈瓦尔都曾远行到欧洲以东的他乡,或书写凭吊怀古的挽歌,或寻找新的意象和灵感。

雨果不曾抵达东方,但是对东方心驰神往,并且将东方化作笔下的诗行。《东方集》(1829)中的诗篇始于地中海东部的希腊,穿越广袤的阿拉伯世界,止于亚洲南端的印度。1821—1829年间希腊人民反抗奥斯曼土耳其统治的独立斗争激发了雨果的创作激情,诗人认为这是一个开创性历史事件,正如他在诗序中所言:“在不远的将来,对欧洲列国而言,东方对西方人的生活必定产生一定影响,如同在文学领域一样。值得纪念的希腊独立战争已经使所有民族的目光转向它那一边。欧洲的均衡看来随时会被打破,千疮百孔的现行秩序将在君士坦丁堡那里坍塌。整个大陆都将向东方倾斜,我们将会目睹大事的发生。”雨果敏锐地感知到,在君士坦丁堡所发生的一切关乎欧洲的命运,希腊独立战争意味着1815年滑铁卢战役之后维也纳公约建立的欧洲秩序正在动摇,并预示着未来的世界格局。

当然,对诗人而言,富有形象化语言的东方更是新的诗歌题材和意象的发生地。《东方集》呈现了一道道色彩斑斓的浪漫主义风景,这样的愉悦情调自法国巴洛克时代之后已黯淡多年。雨果的诗句中有“金灿灿的玉米”“蓝色的屋顶,犹如赋予它们色彩的天空”“墨绿色松柏的身影”“银光粼粼的波浪”以及浓墨重彩的乌云和火烧云。雨果还从17、18世纪法国东方学兴起时期的阿拉伯语、波斯语文学作品的译本中寻找到异邦语言和文化中独有的词汇,将它们嵌入自己的诗行中。这些来自东方的意象和语汇不仅从视觉上营造出旖旎的异国风情,而且在法语诗中产生一种别具新意的音韵效果。遥远而崭新的东方为浪漫派诗人提供了革新诗歌语言的天地和契机。雨果在序言中如是表达自己的美学追求:“东方色彩似乎已经自然而然地在所有的思想和梦幻中留下印记……对于这种在他心头涌起的诗意,他只有听凭其驾驭……他对东方世界素怀一种诗人的热忱,仿佛在那里看见一种新的诗歌远远地闪耀光芒。这就是他许久以来飞奔而去开怀畅饮的甘泉。”

雨果不仅在梦中的远方寻找诗的活力和灵感,而且在东方寻找西方的另一半:东方与西方,不应是迥然对立的,而应当相互交流、相互亲近、相互融合。这个东方化的诗人其实是把东方当作了一个亲密的存在。法国的雨果研究专家弗朗克·洛朗认为“在异国情调的幕后,雨果编织了一匹与众不同的文锦”,因为《东方集》中有些诗篇以同一主题联结起两个世界之间的呼应,东方和西方成为彼此亲近的对话者。

于是,我们更加理解,雨果在1861年致英国军官巴特勒上尉的书信中不仅抨击英法抢劫圆明园的强盗行径,而且用诗意的语言描绘那可与帕特农神庙相媲美的万园之园中的仙境:“有一种言语无法形容的建筑物,犹如月宫般的建筑物,这就是圆明园……这曾是某种令人震撼、神秘未知的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,如同在欧洲文明的地平线上显出亚洲文明的剪影。”雨果还在《莎士比亚论》(1864)中将孔子列于世界文明的天才和智者名单之中:“人类的生命因为他们而前进。推动文明行驶的车轮就是他们的使命……俄耳普斯、释迦牟尼、孔子、琐罗亚斯德、摩西、摩奴、穆罕默德以及他人,他们都是同一链条上的不同链环。”19世纪是东西方发生剧烈冲突的时代,然而,与许多倨傲的欧洲人不同,雨果超越了西方中心主义,认为东方与西方联结在同一条进步的精神链条上。这位浪漫派诗人在远方寻找诗歌,也在诗歌中寻找远方。

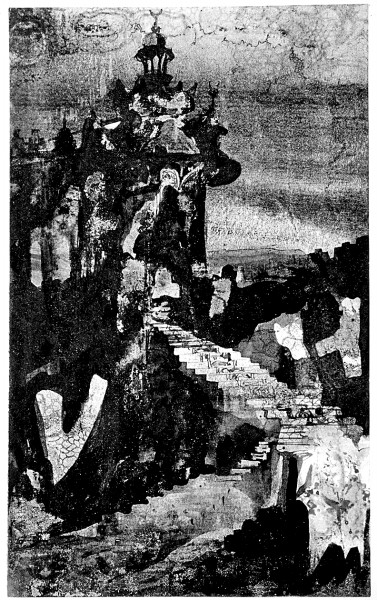

雨果绘画作品《东方》 资料图片

对人类命运的沉思

1830年,巴黎爆发“七月革命”,雨果见证了民众的战斗和局势的变化,很快完成《一八三○年七月后述怀》一诗:“啊!这已经覆灭的王朝从流放中来,/又流放而去,让我为他们哭泣致哀!”这是对革命的颂歌,也是献给波旁王朝历史废墟的挽歌,以示对过往信仰的告别。雨果在君王们离去的身影中看见了人民的力量。

19世纪的法国资本主义和工业革命高度发展,剧烈的变革带来很多社会问题。雨果一度受到圣西门和傅立叶空想社会主义的影响,认识到贫富不均问题的严重性,开始思考社会贫困问题:

因为上帝使人类的命运出现贫富的悬殊,

大多数人累断了腰,承担着穷困的重负;

只有极少数人才被请入幸福的盛宴。

这世界的筵席绝不是人人平等,个个自在。

从底层看来不公正的法律显得多么坏:

让有钱人灯红酒绿,让贫苦人望穿泪眼!

雨果在《为了穷人》一诗中呼吁为死于严冬的工人募捐,一方面表达对弱者的同情,另一方面呼吁富裕阶层的良心发现和慷慨捐助:

啊,富翁,今日的幸运儿,你在享受中陶醉,

但愿你不要纵情于酒色,沉湎于歌舞,

浪费穷人所注目的你所有多余的财富;——

啊!但愿你表现出你的慈悲!

在《暮歌集》(1835)第六首《市府大厦的舞会》中,雨果细致描绘了上流社会歌舞升平的场面,但这不是歌颂,而是劝告和警示,“饥饿是逼人堕入风尘的可耻罪人”,而富人们“沉湎在五光十色里,什么都视而不见”,雨果深切感觉到解决社会矛盾的迫切性:“法兰西亟须的并不是盛宴一场,/这所谓都市到处是痛苦与眼泪。”他认为需要以阶级调和来避免社会走向深渊,因此在诗作中常常将富贵者的奢华生活与贫穷者的苦难命运进行对比,希望前者用富余的财富来减轻贫困人群的痛苦。雨果始终关注弱势人群的处境。在《巴黎圣母院》(1831)中,卡西莫多的朴素、忠诚和正直掩藏在他那难以靠近的丑陋外表下;美丽的艾丝美拉达既是男人们追逐的猎物,又注定是一个受社会排斥的流浪姑娘。社会边缘人物已经进入雨果的人物画廊,他们将汇聚在后来的《悲惨世界》(1862)之中。

在19世纪30年代,雨果通过丰硕的创作成果完成浪漫主义一代文人在文学形式和语言领域的使命,同时,他已经意识到诗人的社会职责,在《朋友,最后一句话》这首诗中表达出自己对社会现实的关注和悲天悯人的情怀:

啊!诗神应该献身于手无寸铁的人民。

我于是忘却了爱情,孩子,家庭,

软绵绵的歌曲和清静无为的悠闲,

我向我的竖琴加上一根青铜的琴弦!

雨果在诗中承诺要弹响“青铜的琴弦”,以此隐喻诗人的光荣使命,即追求正义和社会进步。这一时期创作的戏剧《国王寻乐》(1832)、《玛丽·都铎》(1833)、《吕伊·布拉斯》(1838)都体现出他反对专制和追求社会公平正义的人道主义思想。这一精神使命始终贯穿于雨果的全部作品。在《文哲杂论集》(1834)的序言中,雨果表达了自己的艺术观:“今天的艺术不应仅仅追求美,而还要追求善。”《光影集》(1840)中收录了一首长诗《诗人的职责》,诗人被描绘为神话般的英雄,因其非凡的命运而与众不同:他是先知,上帝的使者;他是火炬,给未来的时代带来思想的光明;他还承担着教化者的职责,他的使命就是为前进中的人类指引方向。“诗人把火焰投向永恒的真理!/让永恒真理大放光华,/为心灵射出光芒神奇!”1841年,在入选法兰西学院的演说中,雨果提倡作家要“奉献自己的思想”,呼唤作家的历史使命感:“法国文学伟大传统的继承者们不要忘记,新的时代有新的责任。”

雨果的诗歌已经不再只用来吟唱风花雪月,而是被赋予文以载道的意识和力量。1851年,雨果与发动政变的路易-拿破仑·波拿巴决裂,踏上离开法兰西第二帝国的流亡之路,诗集《惩罚集》(1853)是远走他乡的雨果对拿破仑三世的批判和清算,是被缚的普罗米修斯对宙斯的反抗和复仇。我们在诗中读到了愤懑和嘲讽,其中《最后的誓言》一诗表达了诗人的悲慨和坚定的斗志:

我决不屈服!我毫不怨天尤人,

我泰然自若,忍住悲痛,给偷生者以蔑视,

在残酷无情的流亡中,我拥抱你们,

祖国啊,我的祭坛!自由啊,我的旗帜!

无论采用何种文学体裁,雨果的作品中一直贯穿着两大主题:一是对政治社会问题的关注,二是对人类命运的沉思。在流亡期间,酝酿已久的《历代传说集》第一部于1859年问世,全部作品直至1883年完成。雨果以近两百首诗歌约三万行诗句叙述人类历史,绘成一部文学性和思想性完美结合的恢宏长卷,正如诗人在序中所言,这些诗篇“犹如在一幅镶嵌画中,每块石头各有色彩和形状,从整体上又构成一幅图像,而此书所描绘的形象就是人类”。雨果在这部史诗中表达了对人类境遇的历史哲思,并且将之置于广袤、邈远、神秘的宇宙中进行审视:

每一个人类都是一颗一颗心和灵,

在宇宙之眼面前是明镜一方一方,

每个心中有爱情,每个灵魂有天堂!

万物有生生死死,一切在孳生繁殖。

万物被光明充溢,一切被黑暗吞噬。

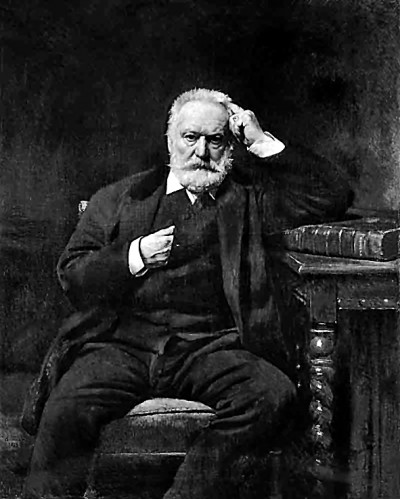

雨果画像 资料图片

雨果在序言中如是宣告自己为人类书写史诗的雄心和方法:“在一部系列作品中来表现人类,从历史、传说、哲学、宗教、科学等各个视角陆续而又同时来描绘人类,而这一切方面可以汇聚为一个宏大的通向光明的上升运动。”《历代传说集》从人类起源开始叙说,尽管诗篇主题各异,但是彼此之间贯穿一根时隐时现的历史线条,“人类迷宫中这根伟大而神奇的线条就是进步”。雨果的一生几乎跨越了19世纪,他所生活的年代正是法国历史上一个政治动荡的时期,经历了两个帝国(第一和第二帝国)、两个王朝(复辟王朝和“七月王朝”)、两次革命(1830年、1848年)、两个共和国(第二、第三共和国)、一次政变(1851年路易-拿破仑·波拿巴政变)、一次战争(普法战争)和一场巴黎公社运动。雨果生活于时代之中,与时俱进,从不后退。正是在这曲折的社会发展进程中,雨果形成了自己的进步历史观。

在近20年的流亡生涯中,雨果经历过孤独和悲愤,但是他从来没有遗忘苦难的民众,也不曾被公众遗忘。1870年,他忠于自己的信念,在共和回归法兰西之时返回巴黎,收获诸多拥护。当时正值普法战争国难当头,雨果将个人安危置于脑后,在《凶年集》(1872)的诗篇中抨击敌人,鼓励同胞勇敢战斗。他的诗中洋溢着充沛的情感,又总是可以见到现实的影子。晚年的雨果恰如其分地总结了自己的诗歌所具有的四重性,即抒情性、政治讽刺性、史诗性和戏剧性,因为他的素材和灵感既来自丰富的人生经历和复杂的社会现实,也源于漫长的人类历史和遥远的想象空间。

1878年5月30日,雨果发表《纪念伏尔泰逝世一百周年的演说》,回顾了这位启蒙思想家充满起伏的人生经历,并总结道:“伏尔泰不仅是个伟人,他是一个世纪……他活过的八十八年,填满了从登峰造极的君主政体到曙光初现的革命之间的距离。”他对伏尔泰的评价也完全适用于他本人。从佩戴波旁王朝的百合花纹章到高举共和国的三色旗,雨果经历了一个世纪的政治风云变幻。如今,在纪念雨果逝世140周年之际,我们依然铭记这位诗人以对现实的深刻感触和真诚的人道主义精神担当起一个世纪的良知。

《光明日报》(2025年05月22日 13版)