点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺苑讲堂】

作者:苏海江(中央美术学院城市设计学院教授)

编者按

素描,是美术院校的基础课程。在基础教学的技能训练中如何贯穿创造性思维的培养,拓宽学生的文化视野,涵育贴近生活的文化情怀,是当下艺术教育所面临的重要课题。

中央美术学院的“精微素描”课,是为本科一年级新生开设的首门专业基础课程。不同于传统素描,精微素描的创作要点在于以生活细节为切入点,创作者通过深刻的观察和细腻的笔触,捕捉生活中的平凡之美。这样的创作形式有哪些特点和难点,又实现了哪些创新性变革?本期邀请中央美术学院教授苏海江,为我们讲述精微素描创作背后的故事。

中央美术学院的精微素描课程被社会广泛关注,是从课程中所诞生的一大批精微素描作品开始的。以具象写实的语言,透过极致入微的笔触讲述人们身边温暖动人的故事,一张张承载着创作者巨大心力的、充满温情的作品,打动了观众。

刚刚踏入美院校门的新生,在身心上面临全新的转变。他们往往显现出独立学习与独立生活能力的欠缺,同时,由于掌握的造型基础知识普遍碎片化,艺术素质和审美素养都有待提高。精微素描的训练在一定程度上为解决这些问题提供了新的视角。

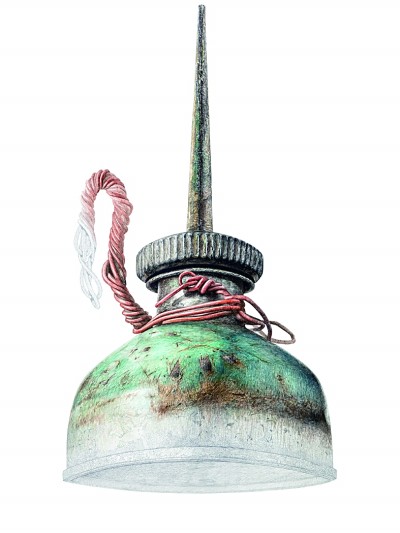

滴油壶(素描) 钟云泽

“自主生活、自主学习”成为精微素描训练的基本目标。

自主生活基于对生活的认知,要求学生们广泛地接触和面对现实生活,体会人与人之间多方面、多层次的沟通与交流。自主学习则要求学生们在接受知识的基础上学会独立思考,并发挥自身的创造力来解决问题,强大的学习能力背后是专注力的支撑。精微素描的训练力求将学生带入更广阔的社会观察、社会体验的空间,让他们从现实中获得感受,同时调动观察能力、思考能力及动手能力等,使其找到多样的表达路径,由此进行学习和创作。教学重点不止于知识和技能的传授,更侧重于培养学生的思想情怀、历史意识和文化关切,体现了中央美术学院“尽精微 致广大”的校训精神。

线轴(素描) 王馨媛

精微素描课程以手绘为表现形式,涵盖社会调查、思维导图、结构空间、材料技法等多个方面,各环节层层递进。其创作的最大特点是从情感出发。

母亲的一袋旧毛线(素描) 玉希

学生对于情感的体验和挖掘,是他们进入艺术创作的基础。因此,训练的第一阶段是在生活中寻找富有温情的故事,为此我们首先设计了“母亲的味道”“我的父亲”等有关亲情的主题,引导学生从身边寻找那些平日被忽视的故事。在寻找过程中,不仅要通过影像和文字记录细节,还要找到故事中寄托情感的各种物件,进而在其中确定自己进行精微素描创作的对象。在这一阶段之后,又通过设计“工作于街头的风景”“建筑工地”“家乡小食”等主题,让学生在寻找的过程中完成自我发现与口述历史的梳理过程。在带有任务的采访过程中,学生与采访对象的情感交流进一步加强,走入生活、与人们主动交往的经历促进了他们的自我成长。

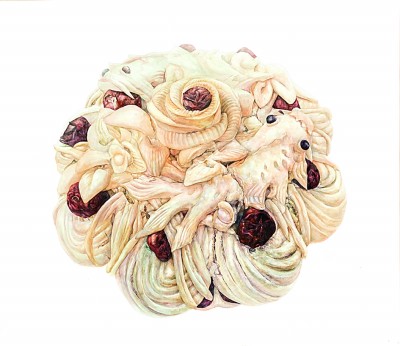

花馍(素描) 姚漫舒

设计“工作于街头的风景”这一主题,源于关注到奔跑在街巷的快递小哥、路边的早点摊主等基层劳动者。我们每天似乎都能与他们相遇,但对于真实的他们又是如此陌生。创作之初,学生们尝试主动地接触、了解他们,有的同学与早点摊上炸油条的师傅从生疏变为朋友,师傅也从一开始拒绝同学画他的笊篱,到后来热情地把笊篱送给同学,这些宝贵的经历平凡而又令人难忘。有学生在总结中写道:“每个人都有自己独特的回忆,这样的社会实践不仅锻炼了我的社交能力,同时让我对不同职业的人群有了更深的理解,让创作更有动力。”

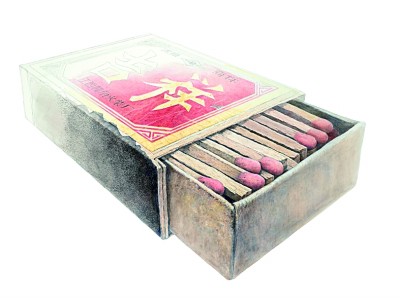

一盒旧火柴(素描) 潘诗雨

一盒火柴、一把挂面、一捆毛线,找到与自己有着紧密情感链接的物件,学生们充满了创作的冲动和学习的自驱力。课程在此基础上设计了一系列模块,包括寻找故事、结构研究、空间研究、构图研究、语言研究,以及精微素描的刻意练习等。每个模块既是独立课题,又相互衔接,将以教室为中心的课堂教学范式,转变为以课题研究为中心的情景式教学模式。从深入生活的社会调查,到将现实形象向艺术形象转化,再到最终作品的打磨完成,学生们在赋予素描语言全新表现力的同时,体验着艺术创作中对情感和真善美的追求,通过描绘当下现实生活的微观场景,展现社会发展和时代变迁的宏大景象。

挂面(素描) 冯佳欣

一直以来,精微素描创作的主题都紧扣当下社会热点。自2019年起,我们以“不忘初心”“纪念日”“中国制造”等为主题,引导青年学子用精微素描的艺术语言,表达他们对国家蓬勃发展的真切感受。他们以画笔凝聚光影与线条,让平凡的日常物件和人物故事成为时代精神的微观映照。这不仅是一场艺术探索,更是一次心灵的洗礼和思想的升华,迸发出了意想不到的能量。

课程中,学生们走进家庭、社区,用画笔记录那些平凡而伟大的生命历程。有的学生以放大镜般的视角,描绘爷爷的旧军帽,帽子上红五星的磨损和锈迹,诉说着老战士保家卫国的奉献;有的学生细致刻画了战斗机设计师爷爷在退休后用玻璃串珠复刻的歼-10战机,那精致的串珠和闪烁的光影背后,是老一辈科研工作者为国防建设所付出的艰辛努力。这些作品不是简单的静物描摹,而是通过对于细节的极致刻画传递情感,在层层深入的过程中,在与表现对象无限接近的刻画中,实现多层次的交流,以“写实的讲述”将个体生命历程与国家发展历史紧密相连,让信仰变得可触可感。

编织袋(素描) 李家传

精微素描训练的潜移默化之处,在于它用艺术的方式拆解宏大叙事,让价值观的传递更加鲜活生动。当学生认真描绘邻居党员夫妇尘封多年的家书时,看到的不只是褶皱的信纸和褪色的字迹,更是两位老人为基层教育事业默默付出的日日夜夜;当学生的笔尖聚焦在妈妈使用的旧线轴上时,感受到的是她一针一线织进岁月里的温柔与牵挂。细腻的语言、精妙的笔调,如同写小说一般,将故事娓娓道来,让平凡之物呈现出触动人心的艺术魅力。这种“以小见大”的创作过程,本质上是一种浸润式教育,学生通过观察、采访及描绘,亲身领悟到个体命运与时代共振的深刻内涵。当一位学生用400个小时精心刻画出爷爷曾经用过多年的《中华百科辞典》时,书籍磨损的痕迹、纸页斑驳的肌理,诉说着爷爷为贫困山区教育事业全身心的奉献与坚定信仰。“他的无私精神,他的爱国奉献,在他过世后,依旧拥有活力。何为传承?想必,我心中住了他,从此,我平时干什么都要像他。”00后的年轻人的感悟发自肺腑,正是通过精微素描的笔触,他与爷爷共同完成了对信仰的诠释。

课程取得了超乎预期的成果。学生们不仅完成了富有温度的精微素描作品,还以手绘笔记的形式记录下采访中的珍贵点滴:老党员日记本的扉页、军装上的补丁、社区公告栏上的志愿服务名单……当这些细节转化为视觉语言时,历史的厚重感和信仰的力量便悄然浮现。

情感是艺术创作的底色,精微素描课程让学生做到自主生活,自主学习,它是磨炼技艺的基础训练,更是启智润心的艺术教学。

《光明日报》(2025年07月20日 09版)