点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:赵振杰、贺姗姗(分别系海南师范大学文学院教师、河北师范大学文学院博士研究生)

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时也是徐光耀百岁寿辰及文学创作80周年。徐光耀既是一名身经百战的革命战士,也是一位德高望重的文坛泰斗。他的作品同他的名字一样脍炙人口,在河北乃至中国当代文学史上光彩耀人、熠熠生辉。从战争年代发表的短篇处女作《周玉章》,到新中国成立初期出版首部反映抗战的长篇小说《平原烈火》;从家喻户晓的电影剧本《小兵张嘎》,到20世纪90年代寻求突破的“我的喜剧系列”随笔;从2001年凭借纪实性散文《昨夜西风凋碧树》斩获第二届鲁迅文学奖,到2024年在37届中国电影金鸡奖颁奖典礼上荣膺中国文联终身成就奖……徐光耀不仅以立体鲜活的人物形象、经久不衰的文艺作品陶冶着无数读者与观众,更是用坚定不移的理想信念、历久弥坚的文学情怀,为时代留下了难以磨灭的印记。

徐光耀在徐光耀文学馆前留影 资料图片

少年参军:从“红小鬼”到坚定的革命战士

1925年,徐光耀出生于河北雄县段岗村一户贫苦的农民家庭。命运似乎格外苛待这个不幸的孩子。4岁时母亲撒手人寰,年幼的徐光耀与父亲、姐姐相依为命。由于没人记得具体的出生日期,在后来填表格时,他便把生日写成了“八一”或“七一”,并打趣道:“我能随意选择自己的生日,也该是一段幸运吧。”

20世纪二三十年代的农村,社会动荡,民生凋敝,兵匪横行。少年徐光耀饱尝现实生活的艰辛,又遭逢山河破碎的乱世。1937年,日本悍然发动卢沟桥事变,开始全面侵华,古老的冀中平原被战火吞噬。抗日浪潮风起云涌。与此同时,鱼龙混杂的各路势力趁机招兵买马,“主任遍天下,司令赛牛毛”成了当时的真实写照。徐光耀家乡附近的不少民团组织和地主武装打着“保家安民”的幌子,却专干破坏抗日、坑害百姓的勾当。雄县米家务村有个“联庄会”,就是典型的反动势力,像扎在乡亲们心头的一根毒刺。

就在这时,一支队伍悄然进驻段岗村。与国民党部队、地方反动势力截然不同的是,他们不打人骂人,说话和气,一有空就帮村民挑水、扫院子,还教儿童唱歌、做游戏。大人们窃窃私语:“这是山里来的八路军,是咱老百姓自己的队伍。”巧的是,一个班的战士就住在徐光耀的家中。在与他们的长期交往中,他深切地感受到,这些穿着灰军装的士兵比亲人还要亲。当得知八路军要开拔时,他哭着跟在队伍后面,跑出老远也不肯停。小小的身影在尘土里晃动着,那份恋恋不舍,是孩子才有的纯粹与执着。

八路军走后,徐光耀像丢了魂似的,整天缠着父亲要参军。起初父亲死活不答应,后来在果断、明事理的姐姐的劝说下终于点了头。在填写入伍登记表时,部队文书问徐光耀:“为什么要参加八路军?”徐光耀愣了愣,原本想说“家里太穷”或“想当英雄”,当文书轻声提示:“是为了抗日吗?”他才连忙点头称是。就这样,徐光耀光荣地成为一名人民子弟兵。这一年,他刚满13岁,和他笔下的“小兵张嘎”一般年纪。

抗日战争时期的徐光耀 资料图片

八路军民主的政治生活和严谨的纪律作风,让徐光耀感受到前所未有的温暖与快乐。由于他人小鬼大、吃苦耐劳、手脚勤快,很快就成了连里的“开心果”。大家总是开玩笑地说:“瞧这小家伙,个头还没八仙桌高呢!每次搬桌子,都得踮着脚尖使劲。”别看徐光耀年纪小,表现却格外突出,大家都亲切地叫他“小班长”。参军前,徐光耀上过4年半小学和私塾。在连队里,他主动跟着老兵学知识、学文化,帮着打收条、开通行证,工作能力提高得飞快。战士们常说:“别看徐光耀个子小,喝的墨水可不少!”正是凭借这份机灵和努力,还不到14岁的徐光耀便被组织破格吸收为中共预备党员。

1939年初,旅政治部锄奸科科长来连里选文书,一眼就看中了这个眼里有光的“红小鬼”。徐光耀由此被调入120师359旅特务营做内勤工作。在党的怀抱中,在抗战的熔炉里,他开始了新的锻炼与成长。曾经那个连自己生日都记不清的农家少年,正在逐步成长为一名坚定的革命战士。

战地日记:“日寇撼山易,撼八路军难!”

与许多后来才走上革命道路的作家不同,在成为作家之前,徐光耀是一名地地道道的职业军人。抗战时期,他先后“由勤务员而文书,而技术书记,而锄奸干事,‘五一大扫荡’后到宁晋大队当特派员,1944年后,又做过报道参谋,创作组长兼随军记者诸职”,曾参加大小战斗百余场,行军间隙创作了多篇火线新闻和战地通讯。丰富的军旅生涯赋予了他多重身份,而身份的变换又为他提供了多元的视角去观察、记录部队生活。

从军期间,徐光耀自觉养成了写日记的习惯。据他回忆:“最早写日记是在1940年。后来经常行军打仗,背不动那么多东西,我把日记藏在房东家里,之后再没有机会回房东家找,丢了觉得很可惜。那是第一次写日记。”直到1944年初,徐光耀又重新开始日记写作,当时他正在宁晋一带打游击。从全国战局的角度来看,抗战形势正处于由战略相持向战略反攻过渡的关键阶段。《徐光耀日记》详细记录了当时基层士兵战斗、工作、生活的真实状况,以及在思想、情感、心理上发生的深刻变化,为研究中国人民抗战的历史提供了珍贵的一手资料。

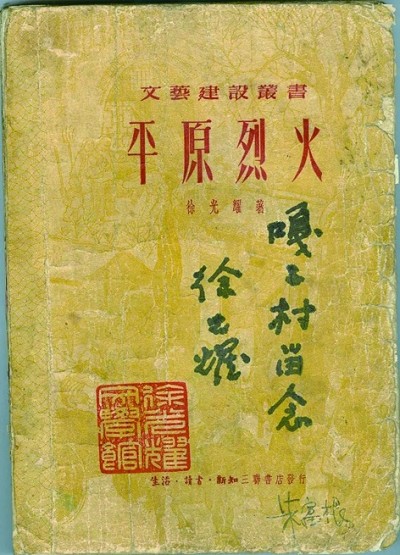

徐光耀亲笔签名的《平原烈火》

据《冀中抗战简史》记载,1943年底至1944年初,冀中部队对敌作战多达102次。战事之频繁、战斗之激烈在徐光耀的日记中均有充分呈现:“新兴路敌伪约三四十名追来,他们的机枪叫起来,不幸四〇三(当时出于保密需要而以代号代替士兵姓名——引者注)腿部轻伤,俊德同志牺牲”;“正值惶惶之时,听见远远炮鸣,夹杂机枪声,我估计可能是和统战军打上了”;“30号转至白村,在传达敌在清剿时之毒辣性、残酷性,真不免要使人心惊胆战”……高强度的作战环境难免使基层士兵感到巨大的压力。1944年元旦,在参加完辞旧迎新的娱乐晚会后,徐光耀记下了一名战士复杂的内心世界:“晚上临睡之前,大队长闲谈说:‘抗战胜利了也好,死了也好,残废了也好。’这话很有意思,是乐观的又是悲哀的。”

在克服士兵的消极情绪、鼓舞部队的战斗士气上,党的思政工作发挥了至关重要的正向激励作用。对此,《徐光耀日记》中有详细记录:“大家开始政治学习,由我读《评中国之命运》,读到‘国共关系’一段,我读着很高兴,大家听着也很高兴”;“今天是时事学习的日子,我学昨天发来的文件——毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》,大队准备整风”;“大家上锄奸课,由我讲了一段汉奸可能活动的方式及我们应注意的事项,这一课令人欢喜,并没有一个打盹儿”……通过开展党内思想政治教育,营造浓厚的整风学习氛围,部队精神面貌得到了及时有效的调整与改善。

此外,基层连队还通过教唱歌、演双簧、写剧本、看戏剧等娱乐形式来丰富士兵的战斗生活:“晚上部队都集合在一个大屋之中,开娱乐晚会”;“近来我的游艺,主要是打扑克和吹口琴”;“我教两个通信员演双簧,他们学着饶有兴趣”;“还没吃晚饭,便兴致勃勃地从清善桥跑到纪昌庄,好来痛痛快快地看一次《血泪仇》”……这些文娱活动不仅缓释了徐光耀和战友们的精神压力和内心焦虑,同时也强化了部队的凝聚力和战斗力。

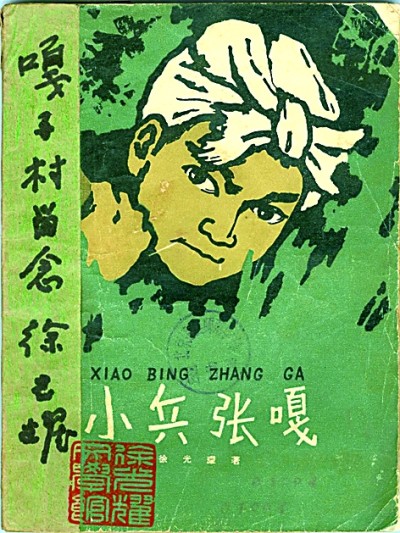

徐光耀亲笔签名的《小兵张嘎》 资料图片

1943年秋起,随着世界反法西斯战争发生根本转折和日军逐渐失去战略主动权,中国战场逐步转入战略反攻阶段。1944年春季国民党在正面战场进行的豫湘桂战役惨遭失败,导致整体战局未能充分展开。相反,共产党领导下的人民抗日力量却在敌后战场向日伪发动局部反攻,不断取得胜利。这种鲜明的反差对比,极大提振了我军的战斗士气。于是,徐光耀在日记中写道:“抗战以来,国民党之军竟投降60万之多,叛将达58名,数字实属惊人。共产党领导下之八路军区区50万,而能抗敌至半,竟无一排一连投敌。敌寇做梦也不敢想,八路军会有将级干部投敌,与国民党军相比真有天渊之别。日寇撼山易,撼八路军难!”

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。消息传来,举国欢庆,人们纷纷走上街头,庆祝这一来之不易的胜利。徐光耀亦在日记中记下当时激动、喜悦的心情:“我兴奋得不知怎么好了,吃过晚饭便约好贾参谋,冒着炎日跑出去玩,到处传布消息……夜晚,我放开喉咙唱了半夜,把我抗战以来所学会的歌子全唱了一遍,睡觉的时候说什么也睡不着了,光想如何去缴日本人的械,如何占领大城市。”值得一提的是,此时的徐光耀刚过完20岁生日,却已是位有着7年党龄的共产党员了。

回炉重造:“抗战胜利之后,一定要求去上学!”

徐光耀自幼对文艺情有独钟。他在《自传》中提到,小时候时常听父亲讲一些民间故事。然而,参军之后,由于文化程度低,知识储备有限,甚至连家信都要请部队文书代笔,徐光耀感到无比焦虑与自卑:“我所感到的最大困难,一是文字不够用,二是语言不够用”;“现在越加害怕和分区的人说话了,总觉得和他们坐在一起,像一只肮脏的猪和一群白净的马杂居”……自尊心激发出徐光耀强烈的求知欲。于是,他便以日记为阵地,在硝烟弥漫的战场上积累素材,于枪杆和笔杆的交替间锤炼笔墨。

出于对文艺的共同爱好,徐光耀很快在连队结交了许多志趣相投的战友。经过长期的个人努力,加之文友间的取长补短、箴规磨切,徐光耀在写作水平和表达能力上取得了长足进步,不仅能够从容地与家人通信交流,还能娴熟地运用各类文艺形式来表情达意、言志抒怀。1943年深冬,北风呼啸、大雪纷飞,触景生情的徐光耀在行军途中写下了一首诗歌习作:“雪月交辉树相称,行列弯曲蛇行进。可惜勇士文学弱,有景无诗俗了人。”文末还不忘留言“文化水平低,不得骄傲”以自勉。

随着文艺技能的日渐精进,甜蜜的“烦恼”也接踵而来。徐光耀对文艺事业一往情深,但当时所从事的锄奸工作极为繁忙:“自己常想,自参加抗战就做艺术工作,到现在一定发展得很可观了。然而现在在锄奸工作上却一无所长似的,真是令人着急。每想到这就下决心:抗战胜利之后,一定要求去上学!”

就在他犹豫彷徨之际,华北联大于抗战结束后由张家口转移到冀中平原办学,恰好就在徐光耀所属分区的驻地附近。获此消息,徐光耀喜出望外,果断放弃已经享受的营级干部待遇,兴致勃勃地来到该校文学系,重新当起“学生兵”。虽然只是短期进修培训,但对他来说却意义重大,用徐光耀自己的话讲:“这是一次重要的文学启蒙,使我对文学有了基础性的理解。”在这里,徐光耀不仅结识了蔡其矫、何洛、陈淼、白石、黄山、肖雷等同学、挚友,还有幸聆听到沙可夫、艾青、周巍峙、贺敬之、萧殷、严辰(厂民)等知名作家、艺术家的授课。

经过8个月的系统学习,徐光耀在写作上有了质的变化。他曾以“越风”为笔名在《冀中导报》上发表两个短篇小说,其中一篇正是其文学处女作《周玉章》。该小说的创作灵感来自深入连队体验生活的见闻与思考。当时华北联大组织学员到部队采访,“正巧连队刚打了一仗,发生了这样一个关于‘落后分子思想转变’的小故事”。徐光耀敏锐地捕捉到这一人物身上的典型性,于是创作了这篇反映练兵的小说。1947年《冀中导报》发表时,主编萧殷专门撰写了一段按语,称赞这篇小说“不是现象的罗列,不是机械地向杂乱的现实‘照相’,也不是脱胎于‘抽象概念’,而是从有血有肉的现实生活中选择出来的形象和性格”。

徐光耀的文学求索,与其“在战斗里学习,在学习中战斗”的成长轨迹紧密交织。那些日记里反复打磨的字句、文友间相互切磋的观点、课堂上孜孜以求的知识,都为他日后的“抗战书写”打下了坚实的基础。

白手起家:“我何不也来盖一间?”

我记得好房子是用砖和瓦盖起来的,但砖瓦是不会凭空飞来的。我既无钱来买,又无别人的帮助,祖先亦不曾遗下这样财产,怎么好呢?于是决心亲自动手拾掇一些砖头瓦块,堆积起来,也许将来可以应用。

徐光耀在抗战期间写下一篇题为《“零砖断瓦”序》的文学笔记。在文中,他将文艺作品比作“房屋”,将自身多年的战争经验视为盖房的“砖瓦”,并坦言虽没见过什么“高楼大厦”,却渴望用亲手拾捡的“零砖断瓦”,盖几间独属于自己的“土草屋”。这份朴素的愿望背后,不仅蕴藏着他对文学的敬畏与执念,更寄托着幸存者对牺牲战友们的承诺与缅怀。

1949年春,全国即将迎来大解放,徐光耀随部队进驻天津,转入和平练兵阶段。在等待胜利的间歇,一种油然而生的创作激情,猛烈叩击着他的心房,“当年抗日健儿的英雄事迹、军民之间的鱼水深情、艰苦岁月的记忆、生者的希望和死者的嘱托”如潮水般涌来,令他辗转反侧,彻夜难眠。于是他将口袋里为数不多的零花钱全部买成纸墨,一头扎进自己的宿舍,开始向长篇小说“冲刺”。

那是一段激情燃烧的写作历程。每天十一二个小时的高强度创作,让徐光耀“恨不能把一腔热血哗啦一下倒出来”。耳畔回荡的是鬼子扫荡的阵阵枪声,眼前呈现的是被怒火点燃的冀中平原,笔端流淌的是对战友的无尽思念。用铁钉挖墙成功越狱的周铁汉、单刀赴会活捉伪军的蔡大树、自剜弹头刮骨疗毒的王连长、与敌人同归于尽的张子勤……那些鲜活的战斗细节、真实的英雄事迹共同凝结成16万字的《平原烈火》。

这部作品于开国大典前夕完成初稿,随后在《文艺报》副主编陈企霞的建议下进行了精心修改,最终于11月定稿。1950年6月,《平原烈火》被列入“文艺建设丛书”,由人民文学出版社出版,随即引发文坛轰动,同年10月再版,次年5月推出单行本,至1957年2月已印刷13次,被公认为新中国成立初期产生的“红色经典”之一。

1957年,文艺形势突变。为了排解内心的苦闷与焦虑,徐光耀依照心理学的方法提示,“集中精力,转移方向”,全身心投入新的创作之中。“既然要写,就要写一个能逗我乐的,能使我感到轻松愉快的题材和人物”,于是《平原烈火》中一个不起眼的边缘人物——“瞪眼虎”慢慢浮现出来:“12月29日,开始集中散在各处的《瞪眼虎》材料(到1958年1月,得41条),一日之中,炉火为之灭了两次”;“1月18日,心中跃跃,若有所遇。《张故得儿》(即《小兵张嘎》)腹稿在迅速成长中”;“1月23日,小说正式动笔了”;“3月28日,《张故得儿》今日起草完”;“6月9日,《张故得儿》今日抄改完毕,最后定稿”。

历时半年之久,中篇小说和电影剧本相继创作完成。1961年底,小说《小兵张嘎》于《河北文艺》11月、12月合刊号正式亮相;1963年初,由北京电影制片厂拍摄的同名电影上映,“嘎子”形象立刻家喻户晓——这个调皮又勇敢的小八路,用木制手枪模仿战斗、只身闯入鬼子据点、以鞭炮吓退敌军,他的形象成为无数读者和观众难忘的童年记忆。每每谈到这部作品,晚年的徐光耀都会感慨道:“《小兵张嘎》是我的救命恩人。这是我凭着全部精力,用自救心态,拼了命写出来的。嘎子是我理想的性格,所以写起来很痛快。”

在徐光耀笔下,抗战不仅是一段历史记忆,更是流淌在血液中的精神基因。他以笔为刃,将铁与火交织的战斗岁月、牺牲战友的音容笑貌,一一镌刻进文学的年轮。从《平原烈火》的雄浑到《小兵张嘎》的灵动,那些悉心积攒的“砖和瓦”,终于构筑起两座结实而又美观的“大房子”。

抗战情结:“不能忘记啊,不能忘记!”

进入新时期,尤其是党的十一届三中全会以后,徐光耀的文学创作也随之进入一个崭新阶段。他的作品不再局限于对战争进程的线性叙事,而是以更沉潜的历史意识与更细腻的人性观照,撬动战争记忆的深层褶皱。诚如铁凝所言:“这个阶段,他从描绘人的战争生活自觉进入书写战争中人的生活。小说的背景仍然多是抗日战争,但下笔的重心却转向了战争中人的更为复杂的、被遮蔽的精神深处。”

《望日莲》以冀中平原的青纱帐为背景,讲述了一位无名女交通员护送八路军干部穿越封锁线的故事。与《平原烈火》中硝烟弥漫的战斗场面不同,这里的战争更像一层隐形的幕布,作家的笔力始终聚焦在人物的眼神、动作与呼吸之间。女交通员接过任务时“睫毛颤了颤”,穿越岗楼时“脚步轻得像猫”,完成任务后对着向日葵露出的羞涩笑容,无不将战争中的人性光辉淬炼得晶莹剔透。

《四百生灵》是徐光耀首次涉足战争悲剧的作品。小说并未停留在悲壮的牺牲场面,而是穿透硝烟,直抵人性的复杂肌理。营长常大胜因战功显赫而变得傲慢专断,最终将队伍带入绝境;“托派”夫妇在冤屈中坚守信仰,以死明志;兵痞闫其古平日庸俗浅薄,却在最后一刻选择同部队存亡与共;女战士林烈芳用乳汁救护伤员,以圣洁的爱对抗战争的残酷。这些人物挣脱了二元对立的叙事框架,让战争的悲壮性不再体现为简单的胜负,而是缘于“人在极端环境中的精神裂变”。

及至《冷暖灾星》,徐光耀的笔触进一步下沉到战争中的“微小个体”。3个小八路在“五一大扫荡”中分散隐蔽,辗转于冀中平原的各个村落,目睹了老百姓为掩护八路军而承受的巨大牺牲。纪大娘用珍贵的口粮喂养他们,辘轳大伯以妻子的葬礼为掩护击杀汉奸,狗替儿夫妇从最初的推诿怯懦到最终以命相护……作家以“流浪记”的散点视角,将军民鱼水情拆解为一个个具体的生动细节。没有豪言壮语、没有撕心裂肺,却用极朴素的叙述和描写,诠释出最真挚的家国情怀。

晚年的散文创作,更是成为徐光耀“抗战情结”的精神自留地。在《滚在刺刀尖上的日子》中,他回忆“五一反扫荡”时战斗的惨烈:“敌坦克开进街里横冲直撞,我战士怀抱手榴弹,滚上去,将其一辆炸毁,吓得其余三辆掉头就逃”;《战地故人》里,他写下战友牺牲前的英勇无畏:“在落入敌手时,他赤手空拳,凶得像头狮子,挣扎、踢咬,大骂不绝,敌人竟无法把他带走”;《铁骨铮铮雁荡山》中,他托物言志,抒发出抗日军民坚定的斗争意志:“战士们的精魂,挺得像雁荡山的峰脊,任千劫万世,雨蚀风剥,都无损其铁骨铮铮、擎天拔地的气概。”这些散文没有宏大的叙事,却以真挚的情感,将战争记忆融入可触可感的生命点滴;没有华丽的修辞,却像冀中平原的泥土一样质朴、厚重,字里行间渗透着的是具体的爱、具体的痛,是理想与信念。

面对20世纪90年代“去革命化”错误思潮对抗战历史的消解与戏说,徐光耀痛心疾首,居安思危。他表示:“当孩子们不知道‘狼牙山五壮士’为何物,当‘土八路’成了调侃的玩笑,我们丢失的何止是历史?”为此,徐光耀以一种“执拗的清醒”不断警示后人,不能忘记历史:“我们的国旗是红色的,那是先烈们用鲜血染成的”;“抗日战争以其无限辉煌的篇章垂于史册,照耀千古。先烈前贤遗留下很多物质的精神的财富,大都带着血丝和血腥,我们不能忘记啊,不能忘记!”

从《望日莲》的诗意到《四百生灵》的冷峻,从《冷暖灾星》的悲悯到《铁骨铮铮雁荡山》的赤诚,徐光耀的“抗战书写”始终围绕一个核心——让历史记住“人”,让“人”照亮历史。“我们纪念抗战,不是纪念战争,而是纪念战争中没有低头的人。”这份纪念不是口号式的呼喊,而是对具体生命的敬畏,对美好生活的珍视,对抗战英雄的缅怀,以及对“不能忘记”的坚守。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时也是徐光耀百岁寿辰及文学创作80周年。前不久,央视记者特意前往河北省石家庄市,对这位老革命作家进行了专访。在访谈中,徐光耀饱含深情地说:“抗日战争是我一生中最大的情结,我的大部分文学作品都与抗战有关。那些在战争中牺牲的革命先烈值得我们永远铭记与怀念。”重温徐光耀的从军经历与创作实践,既是对那段烽火岁月的深情回望,更是对伟大“抗战精神”的赓续与弘扬。

《光明日报》(2025年08月01日 13版)