点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:黄伟林(广西师范大学文学院教授、广西高校人文社科重点研究基地桂学研究院研究员)

作为抗日战争时期一个特殊的文化现象,桂林文化城在中国现代文化史上占有重要地位。抗日战争中,桂林留下了许多文化人的行迹:陶行知开展岩洞教育、巴金创办文化生活出版社桂林分社、陈寅恪任教广西大学、徐悲鸿创作《漓江春雨》、关山月展出《漓江百里图》、吴伯超作曲《中国人》、焦菊隐导演《雷雨》、胡政之创办桂林版《大公报》、李四光主持中央研究院地质研究所、南延宗发现钟山铀矿……一方面,桂林文化城帮助这些文化人度过了他们人生最为艰难的时期,使他们的生命在民族危难之际仍然绽放出绚丽的光彩;另一方面,这些文化人造就了桂林文化历史的空前辉煌,为甲天下的桂林山水注入了人文的风骨和神韵,这成为桂林取之不尽用之不竭的文化财富。

文化感召力

1932年,著名记者杜重远游历桂林,在给出版家邹韬奋的信中,写下了自己对这座城市的观感:“百业萧条,生计维艰,马路未修,电话未设,举凡新文化之享受,均付阙如……”

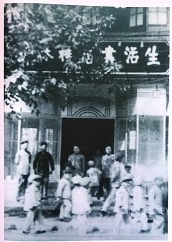

1938年3月,生活书店在桂林设立了分店。图为位于中山南路16号的分店门市部。

1937年7月,北平、天津沦陷;1937年11月,上海沦陷;1937年12月,南京沦陷;1938年10月,广州、武汉沦陷……随着华北、华东、华南、华中几大中心城市相继陷落,桂林因其特殊的政治环境和地理位置,被推向了文化抗战的前沿,这座在1936年10月以前仅有6万人口的城市,1938年以后人口迅速增加到数十万。桂林,完全超越了此前广西政治、经济、军事、文化中心的定位,成为中国西南的文化中心和著名的文化城。

当时以李宗仁为代表的“桂系”,在军事上持焦土抗战的主张,在观念上有文化自觉的意识,还在实际行动中做出了相对开明的文化选择。早在1931年前后,李宗仁就延聘了不少文化精英参与广西的文化建设。1937年,全面抗战爆发之后,李宗仁在北上抗日的前一天,还郑重其事成立了广西建设研究会,并发表讲话,强调“文化为一切建设之母”,“必须把我们的固有文化,发扬光大,以使我们民族的自信力提高,而后我们民族的复兴才有达成的希望”。广西建设研究会荟萃了诸如经济学家陈豹隐、千家驹,法学家张志让、张映南,哲学家李达、张君劢,地质学家李四光,社会学家陶孟和,音乐家吴伯超,教育家林砺儒,戏曲学家任中敏等数以百计的文化精英,极大地提升了桂林这座城市的文化品质。

全面抗战初期,全国人民同仇敌忾,斗志昂扬,桂林对所有抗战的思想观念持兼容并包的态度,《桂林出版界现状的分析》一文中写道:

过去的一个时期,在地方当局书刊审查委员会未恢复前,《毛泽东自传》《为独立自由的新中国而奋斗》一类小册子,畅销一时,引起了……出版家翻印《八路军战斗经验》《毛泽东自传》动机,最近地方当局成立了书检会,上列两书,都遭禁止,好多的小册子,八路军将领的历史、战斗经验、言论等书籍,也大都查禁了。可是,这儿的政治,相当开明,检查得并没有像衡阳那些地方的严厉蛮横,《马恩论中国》,《什么是马克思主义》,《什么是列宁主义》一类纯理论的书,依旧合法地可以发卖。

一方面,北平、上海、南京、广州、武汉等中心城市相继沦陷;另一方面,与武汉、广州沦陷几乎同时,湘桂铁路开通,桂林成为连接西南与华南、华中的枢纽,北可以到长沙、武汉,东可以到广州、香港,南可以到昆明、贵阳,西可以到重庆、成都。这样便利的交通条件,对需要流通的文化构成巨大吸引,于是,1938年10月前后,桂林“各种文化机关,学术团体,出版业界,艺术集团,都在急激增加”,终于由一个“新文化均付阙如”的城市,华丽转身,成为“文化飞跃起来”的文化城。

无处不在的共产党人

这些急剧增加的文化机关中,不少具有红色背景。八路军桂林办事处、救亡日报社、国际新闻社、新知书店、生活教育社,都是1938年10月前后出现在桂林的具有红色背景的机构。

八路军桂林办事处的成立,与周恩来和白崇禧的君子协定有关。中共中央长江局预见武汉的失守,决定在重庆、桂林建立八路军办事处。从武汉撤退途中,周恩来与白崇禧相遇,同车前往长沙,交谈中,周恩来提出在桂林建立八路军办事处,得到白崇禧的支持。武汉沦陷后的次月,也就是1938年11月,八路军桂林办事处正式建立。

读书生活出版社部分工作人员在桂西路门前留影。

《救亡日报》创刊于1937年8月,主办机构是上海文化界救亡协会,郭沫若任社长,夏衍任总编辑,虽然是由国共双方合作创办,但后来国民党方面逐渐淡出。上海沦陷后,《救亡日报》迁到了广州。广州沦陷后,《救亡日报》到了桂林,并于1939年1月在桂林正式复刊。虽然《救亡日报》没有公开身份,但时人对其政治立场心知肚明。

国际新闻社(国新社)由范长江筹建于武汉,于长沙建社发稿,1938年11月12日,在桂林正式成立总社。1939年,八路军桂林办事处负责人李克农安排唐勋到国新社组建党支部。经过一段时间,唐勋建立的支部成员达6人,但唐勋很久以后才知道,国新社的重要人物胡愈之、范长江、孟秋江、黎澍等都是共产党员。其中,1939年5月,由周恩来作为介绍人,范长江于重庆曾家岩50号“周公馆”,秘密加入中国共产党,并指定与周恩来、李克农单线联系。

新知书店于1938年12月1日开始在桂林营业,总经理徐雪寒、副总经理华应申都是共产党员。店内设有党支部,中共桂林市书报业总支委员会设在该店,总支书记是八路军桂林办事处的沈毅然。姜君辰、张锡昌等共产党员也曾经在新知书店担任过编辑。

生活教育社是陶行知1938年12月15日在桂林成立的一个全国性教育文化机构,总社在桂林,全国许多城市设有分社。据刘季平等人回忆,生活教育社有较多的共产党员,也建立了共产党的基层组织。生活教育社的党组织由八路军桂林办事处领导。生活教育社共有13个常务理事,其中王洞若、操震球、刘季平、戴伯韬、方与严、程今吾、杨东莼等人均为共产党员。

岩洞课堂

桂林之所以成为当时中国的文化中心,除了地方政府的影响力和地理位置的独特性之外,还有一个很重要的原因,那就是桂林岩洞多,跑警报、躲空袭方便,是一个相对较为安全的城市。

抗战期间,桂林频遭轰炸。许多人回忆,桂林第一次遭遇大轰炸是1938年11月30日。这一天,从广州、武汉等地撤到桂林的文艺工作者在月牙山倚虹楼举行临时座谈会,有巴金、艾青、杨朔、夏衍、王莹等20多人参加。月牙山的龙隐岩,很可能就是他们躲避空袭之地。

一次,陶行知正好在国际反侵略运动中国分会演讲,演讲中得到警报,只好到附近雉山岩躲避,听众跟着陶行知到岩洞,陶行知继续演讲。当时雉山岩躲避空袭的老百姓很多,临时听到陶行知的演讲,很有兴趣,亦随机听讲。这件事给陶行知一个启发,利用老百姓躲避空袭的机会,开展岩洞教育。

陶行知认为,“桂林山洞甲天下,这些山洞不但是天然的防空壕,而且是天然的民众校舍。”他根据调查建议:桂林本地及外省来的知识分子大约有一万人,可以动员一两千人从事普及教育,组织战时普及教育团,每一个大山洞为一战时民众学校,由一个普及教育团负责,其包含之每一小山洞为一课室,由教育团组织分团负责。教育的内容,包括军事政治报告、抗战故事、空袭常识、唱歌、科学常识、民权初步及集团生活、文字训练、演戏等。

《巨流河》的作者齐邦媛,曾经历过桂林的岩洞办学:1938年,湘桂铁路通车,中山学校从湖南湘乡迁到桂林。中山学校的男生住在七星岩岩洞里,女生住进临时搭建的草棚,而齐邦媛正是中山学校的学生。

著名的新安旅行团到达桂林时,正是桂林遭受轰炸最频繁的时候。“警报是我们的上课钟!”新安旅行团与生活教育社共同组织了一个“岩洞教育服务团”,在七星后岩洞口的石壁上,用红土蘸着牛皮胶水,写下“敌人在轰炸,我们在上课”“岩洞是我们的好课堂”等巨幅标语。

新安旅行团的岩洞教育事迹,被当时在桂林采访的苏联记者卡尔曼摄入镜头,搬上了银幕,在世界多个国家播映。1941年,卡尔曼的长篇纪实《在华一年》出版,书中专门描写了新安旅行团在七星后岩唱抗战歌、跳抗战舞、演抗战剧、做抗战演讲、进行岩洞教育的场面。

火炬公唱大会

很多人都记得,1938年1月8日在桂林公共体育场隆重举办的火炬公唱大会。半个多世纪以后,音乐家陆华柏在回忆他亲历的这次火炬公唱大会时,仍然很激动:

这天,夜色初临,各路歌咏大军从四面八方涌向体育场集中,除高级组外,尚有桂林女中、桂林高中、国民中学、桂林初中、省立实验基础学校、中山纪念学校以及各镇中心基础学校全体员工,还有不少看热闹的市民群众,一时体育场人头攒动,一片人的海洋。

声势浩大的群众歌咏活动开始,由满谦子充总指挥,以手电筒光点代表拍点,台前绥署军乐队伴奏,规定高音,在统一指挥之下,万众一“声”,声震桂山漓江,气壮山河。唱罢主题歌,全体歌咏团员手持火把,以绥署军乐队为前导,列队上街游行,并各自唱着各种救亡抗战歌曲;路旁观看的市民拥挤,几乎途为之塞。

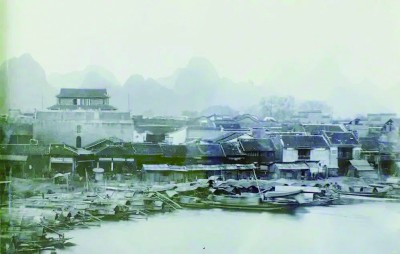

抗战时期的桂林城

据说,桂林的火炬公唱,在全国来说都是创举。像这样的火炬公唱、火把游行,后来还在桂林举行了好多次。1939年7月7日,为了纪念全面抗战两周年,桂林举行了盛大的纪念活动。从早晨6点开始,几万名手持写着标语的各色小旗的群众,由四面八方云集公共体育场。大会举行了隆重的开幕式、献旗仪式,向为国捐躯的将士致哀,举行战利品展览会等。集会在夜晚达到高潮,人们发表演说,演出街头剧,还举行了万人火炬游行。

这天夜晚的火炬游行,强烈地震撼了当时正在桂林编辑《广西日报》副刊的诗人艾青。后来离开桂林到了湖南新宁的艾青,仍然对他所亲历的桂林火炬游行难以忘怀,写下了享有盛名的长诗《火把》:

在这样的火光里

没有一个人的脸不是美丽的

火把愈来愈多了

愈来愈多了 愈来愈多了

火把已排成发光的队伍了

火把已流成红光的河流了

火光已射到我们这里来了

火光已射到我们的脸上了

让我们每个都成为帕罗美修斯

从天上取了火把逃向人间

让我们的火把的烈焰

把黑夜摇坍下来

把高高的黑夜摇坍下来

把黑夜一块一块地摇坍下来

“把黑夜一块一块地摇坍下来”,这是桂林火炬游行给艾青留下的印象和力量。

出版城

抗战时期的桂林,有文化城之美誉。如果将文化这个有些抽象的概念与文化人的现实生活联系起来,会发现当时桂林文化人赖以生存的职业(除了有限的学校、工厂、研究机构之外),其实更接近今天我们所说的文化产业。

当时桂林的文化产业,主要有报业、书业和戏剧业。

比如,画家丰子恺,就是拖家带口10多人来到桂林的。丰子恺本人受聘桂林师范学校,但这份职业的薪水显然不能满足他那么多家庭成员的生活所需。因此,丰子恺到桂林不久即创办了崇德书店,“此书店乃丰氏为安排表亲和乡亲的生活而开”。可惜的是,书店开业不久就被日机炸为灰烬。

从事出版业,是许多文化人到达桂林后的职业选择。桂林便捷的交通优势,使它既能获得比较廉价的纸张,也能将它生产的书运送到它希望抵达的地区,桂林本身急剧增加的人口,也成为这些文化产品的重要消费者。出版业的发达,使大量文化人能够在桂林有尊严地生活。

在桂林期间,巴金与萧珊已经到了谈婚论嫁的阶段,但因为要负担他的大家庭的生活开支而不能成婚。巴金选择更加努力地创作、编书、翻译,最终挣够了解决家里问题的钱,才结束了他与萧珊长达8年的爱情长跑,结婚成家。如果没有桂林文化城发达的出版业,巴金与萧珊的婚姻恐怕会遥遥无期。

1942年,茅盾从香港流亡到桂林,写了题为《雨天杂写》的系列随笔,其中有这样的信息:“桂林市并不怎样大,然而‘文化市场’特别大……短短一条桂西路,名副其实,可称是书店街。”

1944年,西南剧展期间演出的《胜利进行曲》剧照

茅盾对当时桂林的出版业并不太满意,因为他觉得桂林生产的许多图书都类似如今的盗版书,作者的权益受到了巨大的损害。茅盾的感受当然是真实的。不过,尽管桂林的书业有许多弊端,茅盾也不得不承认它的繁荣。而且,即便是对桂林出版业极端不满,茅盾也安下心来,在桂林创作了那部声誉不亚于《子夜》的长篇小说《霜叶红似二月花》,交给了桂林新成立的华华书店出版。

如果说作家茅盾的发言更多基于直观印象,那么,出版家赵家璧则倾向用数字说话,他告诉我们:“(桂林)当时每天平均出版新书期刊在二十种以上,刊物的普通销路近一万份,一本专谈新诗的月刊可销七千本,销路最大的刊物可印二万份,单行本的印数,初版以五千为单位。”

这些文学刊物的销售数量,即便放到今天,仍然是可观的。赵家璧总结说:“(桂林)有近百家的书店和出版社,抗战时期自由中国的精神食粮——书,有百分之八十是由它出产供应的,所以说桂林是文化城,不如说她是出版城更来得适当。”

戏剧城

如果说,书店在当年的桂林文化城鳞次栉比,那么,戏院在桂林文化城则称得上星罗棋布。

据1942年出版的《桂林市指南》记载,1941年,桂林有3家平剧(京剧)院、2家桂剧院、1家湘剧院和一家粤剧院,平均每天观众在两万人左右。“华灯初上,各院均满坑满谷,坐满了人,观赏台上的艺事,以谋精神上的调剂。”其时,国民大戏院居桂林营业之冠,台柱刘筱衡为南方四大名旦之一,老生郑亦秋、武生周瑞华、小丑筱玉楼俱为一时之选。正阳路的高升剧院由金素秋、徐敏初、冬梅岩、马志宝、金兰香等开演平剧(京剧),也有许多观众。广西剧场主要演出的是桂剧,桂剧实验剧团人才济济,夜明珠谢玉君、庆丰年玉盈秋、小金凤尹羲、小飞燕方昭媛为当时桂剧第一流人物。

桂林的戏院,还有三明戏院、桂林戏院、东旭戏院、百乐门剧场等。这些戏院各有所长,都有各自稳定的观众。当时行家的说法是:“到桂林听戏,到国民看文戏,到三明看武戏。”

据不完全统计,1937年至1944年,桂林演出歌剧12台、舞剧2台、平剧(京剧)214台、桂剧74台、湘剧25台、粤剧62台、傀儡戏9台。这些数字,即使放到今天中国许多大城市,也毫不逊色。

值得注意的是,在全面抗战爆发前,桂剧在桂林已经呈现衰落态势,然而,恰恰是全面抗战爆发之后,传统戏剧在桂林获得了生机。欧阳予倩改编的桂剧《梁红玉》率先赢得了观众,从此,田汉、欧阳予倩、焦菊隐将桂林变成了旧剧改革的实验场。

当时演出的话剧,有不少是抗战题材,如《放下你的鞭子》《保卫卢沟桥》《八百壮士》《国家至上》《心防》《秋声赋》等。除抗战题材剧之外,也有许多其他题材的话剧,如曹禺的《雷雨》《日出》《北京人》《原野》四大名剧,契诃夫的《求婚》、奥斯特洛夫斯基的《大雷雨》、托尔斯泰的《复活》、小仲马的《茶花女》等世界名剧都在桂林演出多场。

桂林文化城时期颇负盛名的一台戏叫《哑子背疯》,报人徐铸成曾经回忆这台戏:

一对住在荒岛上的贫苦夫妻,丈夫是又驼又瞎又哑,妻子长得花容月貌,却患了疯瘫。一天,所住的茅屋忽然失火,哑子忙背着妻子逃出荒岛。两个角色是一个人扮的,边走边唱边表演许多惊险的动作。上身是妻子,婀娜多姿,下身却是拙笨的蠢汉,表演时要显出截然不同的身段,而又不显出“一身而二任焉”的痕迹。最惊险的一个“镜头”是,当跨上独木桥离开荒岛时,她——平时当然没有什么菱花镜,忽然从水中看到自己秀丽的面目,引起身世的感叹,一时忘了指引瞎子丈夫,因而几乎失足落水,唱得婉转凄凉,做得十分合情合理,舞蹈惊险而曼妙。

《哑子背疯》是当时桂林四大名旦之首小飞燕的拿手好戏,著名舞蹈家戴爱莲对这台戏钦佩不已,专门向小飞燕学习,并将《哑子背疯》搬上了舞蹈的舞台。

小飞燕后来因为婚姻不幸自杀身亡,但她的《哑子背疯》仍然留在许多观众和戏剧人的记忆中。1952年第一届全国戏曲观摩演出大会前,田汉代表文化部专程到桂林预选节目,看了许多名伶名剧皆不满意,最后他说:记得桂戏有出《哑子背疯》,小飞燕演得最好。现在小飞燕死了,难道就没人擅演此剧了吗?第二天,桂林市文化局组织各剧团上演《哑子背疯》。田汉一连看了4场,始终没有一个演员被他点头认可。《哑子背疯》这台桂林文化城的名旦名戏终成绝响。

西南剧展

1943年末,欧阳予倩筹资兴建的广西省立艺术馆落成在即,他有意邀请附近几个戏剧团队演几个戏以示庆贺。恰好新中国剧社回到桂林,欧阳予倩与田汉、瞿白音、刁光覃等戏剧人商议,共同策划了西南第一届戏剧展览会。

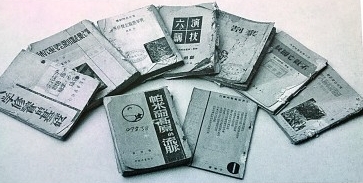

抗战时期生活书店在桂林出版的部分图书

西南剧展于1944年2月15日开幕,5月19日闭幕,历时90多天,包括戏剧演出展览、戏剧资料展览和戏剧工作者大会三大内容。西南剧展的演出单位有30多个,演出话剧23台、歌剧1台、京剧29台、桂剧8台,还有民谣舞蹈、傀儡戏、魔术、马戏各项,总演出场数170场,观众数量达10万人以上;戏剧资料展览为期半月,展出团体22个单位,参观人数3万多;戏剧工作者大会会期长达15天,分专题演讲、工作报告、提案讨论等项,来自广东、湖南、广西、江西、云南等省32个文艺团队近千人参加了大会。

剧展期间演出的剧目主要有新中国剧社的《戏剧春秋》《大雷雨》,剧宣四队的《家》《蜕变》,剧宣七队的《法西斯细菌》《军民进行曲》,剧宣九队的《愁城记》《胜利进行曲》,广西省艺术馆话剧实验剧团的《旧家》,七战区艺宣大队的《洪宣娇》《蜕变》,中国艺联剧团的《茶花女》《水乡吟》,广东艺专的《百胜将军》《油漆未干》,中山大学剧团的《皮革马林》,广西大学青年剧社的《日出》等,大多为抗战时期戏剧名作。

当时媒体皆称西南剧展为“中国戏剧史上的空前盛举”,1944年5月17日《大公报》更是转引美国戏剧评论家爱金生在《纽约时报》刊登的文章,对西南剧展给予高度评价:“如此宏大规模之戏剧盛会,有史以来,自古罗马时代曾经举行外,尚属仅见。中国处于极度艰困条件下,而戏剧工作者以百折不挠之努力,为保卫文化、拥护民主而战,迭予法西斯侵略者以打击,厥功至伟。此次聚中国西南八省戏剧工作者于一堂,检讨既往,共策将来,对当前国际反法西斯战争,实具有重大贡献。”

桂林名山叠彩山西北部有一个洞,名仙鹤洞。如今,人们游览叠彩山,走到仙鹤洞洞口南侧,能看到洞口上方有教育家林素园的摩崖石刻“振翮鸣皋”。

翮,翅膀意;振翮,振翅高飞。皋,水边高地,仙鹤洞正是漓江边的高地;鸣皋,发声于水边高地。振翮鸣皋,合起来当为振翅飞翔,在高处呐喊的意思。

林素园这个题刻当是唤醒国人、振兴中华之意。

桂林文化城,这个抗战时期被称为“南天一柱”的城市,所做的一切,正是振翮鸣皋,唤醒国人,振兴中华。

《光明日报》(2025年08月22日 13版)