点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:孙明道(曲阜师范大学美术与书法学院教授)

在漫长而艰苦卓绝的抗日战争中,国画家投身其间,用艺术作品激励大众抗战意志,表现大众抗战斗争。艺术家们的作品在推进现实主义创作方法的深入和民族风骨锻造的同时,在绘画语言上展现出强烈的时代风格。

①负伤之狮(中国画)徐悲鸿

1931年,九一八事变爆发。国难当头,激发了艺术家们奋发图强的决心。何香凝等国画家与中国画会等国画家组织,通过举办“救济国难书画展览会”“全国艺术家捐助东北义勇军作品展览会”等活动,发动国画家为前线募捐,凝聚后方力量,鼓舞抗战斗志。国画家王柱材在《改革国画的意见》中谈到彼时中国所需要的艺术时表示:“只有创造了,创造我们内心所受的创痕,创造我们看到杀人的悲惨,更要创造我们所不能受的帝国主义残杀我们的同胞们……这才是现在中国所需要的艺术。”呼吁国画家拿出反映现实的勇气。国难写照和抗战纪实,成为抗战时期国画引人瞩目的创作题材。沈逸千绘《有家归不得的关东人》,表现流离失所的东北同胞,高剑父绘《东战场的烈焰》(图②),描绘了被日军炸成废墟的上海闸北东方图书馆。

②东战场的烈焰(中国画)高剑父

1937年,七七事变前夕,画家钱云鹤在北京举办爱国画展,展出的作品皆是描绘有关班超、岳飞、文天祥等激励人民抗战斗志的民族英雄的故事。七七事变后,在全面抗战的浪潮中,国画家或参加抗战宣传组织,或编辑画刊,或进行主题创作,通过作品与敌斗争。沦陷区的国画家则在危机四伏的恶劣环境中慷慨悲歌,表现出不屈的民族气节。

抗战美术的重要贡献者、画家张善孖在七七事变后的抗战募捐巡展中,赋予其笔下的猛虎以民族的勇猛和同仇敌忾精神,创作了《怒吼吧,中国》等作品。他在1938年发表的《国画家应有的责任》一文中提出,国画家要通过作品激发民众“各个能兴奋到前线奋斗拼命,做中华民族堂堂正正完人”。鼓舞大众,表现大众,服务大众,是抗战对中国画创作提出的时代要求,也成为中国画现代转型的历史推动。

方人定绘《雪夜逃难》、关山月绘《寇机去后》、黄少强绘《失母儿哀啼饥》、张安治绘《劫后孤女》、李斛绘《战火中的难民》(图③)……一时间,画家们纷纷通过创作反映国难。赵望云的《三个游击战士》和沈逸千的《在山西敌后训练新兵实弹练习打靶》,皆以纪实笔调反映了敌后军民的抗敌斗争,蒋兆和表现国难的《流民图》等则成为现实主义绘画的经典作品,直抵人心,引发人们的深切共鸣。

③战火中的难民(中国画)李斛

1941年,张安治在《中国画的民族形式》中说:“绘画的伟大题材,跟其他诸艺术的题材一样,唯有从现实生活里面去摄取。”同年,李宝泉在《谈国画与新国画》中也指出,现实主义创作精神的投射,是新国画与传统国画的区别,新国画的特征即“接近现实”。

九一八事变之后,民族危机使国画家们团结起来,不同流派与艺术主张的争论让位于抗战的现实需要,随着大众意识的高扬和现实主义精神的投射,中国画展现出新的面貌。林风眠创作的《嘉陵江》,以象征和大写意的表现手法,控诉侵略者对我美丽河山的践踏。同一时期,徐悲鸿创作的《负伤之狮》(图①)则把西方写实理念与中国意象表现结合起来,实现了这一富有时代精神的民族形象的塑造。

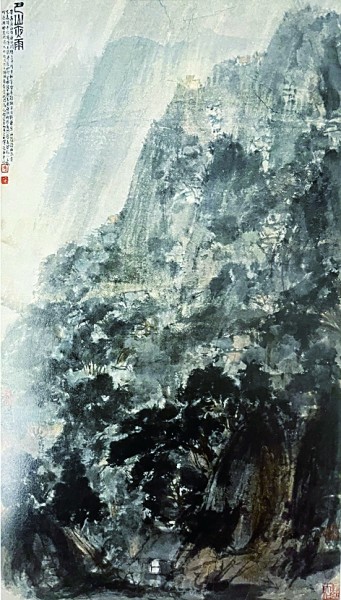

④巴山夜雨(中国画)傅抱石

抗日战争期间,为了激发民族斗志,雄狮、猛虎、奔马、雄鹰,以及象征坚贞意志的苍松翠柏,乃至彰显民族正气的历史故事,都是国画家们喜于表现的题材。涌现出了张善孖的《怒吼吧,中国》《飞虎图》,徐悲鸿的《会师东京》《奔马》,潘天寿的《秃鹫》,黄君璧的《苍松》,以及傅抱石的《苏武牧羊》等风骨雄强的作品。

面对日本侵略,齐白石为所作图画题诗:“大好江山破碎时,鸬鹚一饱别无知。渔人不识兴亡事,醉把扁舟系柳枝。”痛斥投降派如“一饱别无知”的鸬鹚,警告国人不要做不识兴亡、逃避责任的渔人。齐白石与潘天寿一起,继承吴昌硕以金石书法入画之传统,一扫旧文人画的柔靡风气。黄宾虹困守北平,精研传统,将中国画学的复兴与艺术家的救国责任联系起来,提出“道咸世险无康衢,内忧外患民嗟吁。画学复兴思救国,特健药可百病苏”的“道咸中兴”理论,并在山水画创作实践中实现了浑厚华滋的风骨熔铸。

1941年,画家申石伽敏锐地感受到民族抗战对山水画风格转变的影响。他谈道:“自七七事变以来,诸丹青家纷纷走滇桂巴蜀间,所见奇山水,均足供其挥洒,添其画料。将来战事结束,诸画家重返故土,届时以所作公开展览,则峰峦之峭拔,溪壑之杳奇,别有一种境界。则画风丕变,不再拘拘于云林、麓台、石谷、六如等派,可预卜焉。”20世纪以傅抱石等人为代表的现代山水画画风丕变,就与民族抗战的时局、民族精神的高扬以及民族风骨的熔铸密切相关。

抗战时期的中国画创作走出战前零碎破败的阴影,呈现出全新面貌。1942年,画家黄幻吾在《现代中国画之动向与展望》中谈道:“我们很欣幸能生活于今日,能为致力于新中国画运动之一员……未来的历史在等待我们,我们只需要更坚忍地工作。新中国画自有无限光荣伟大的前途。”中华民族经过艰苦卓绝的斗争,最终实现民族解放,而中国画也随着历史发展,完成其现代转型。

《光明日报》(2025年08月24日 09版)