点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 韩业庭

青海的苏晓莉摘得金砖国家女性创新大赛“木兰奖”,山东牛玉叶的作品被当作国礼赠送给外国政要,山西赵翠林设计制作的挂饰系列在迪拜的商场热销……这些来自乡村的非遗传承人今天如此引人注目。

以前,这些传承人虽然有一身好手艺,但手中的作品基本无人问津,为了生计,他们只能放下手艺另谋出路。传承人的离场,导致很多非遗技艺濒临失传,如何采取有效方式传承非遗成为重要而迫切的时代课题。

2015年,文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部共同启动“中国非遗传承人研修培训计划”(简称“研培计划”),旨在为非遗保护工作提供高校的学术和资源支持,帮助非遗传承人群强基础、拓眼界、增学养,进而提升非遗保护传承水平。

作为我国非遗保护事业的一项基础性、战略性工作,十年来,先后有149所院校举办1400余期研培班,直接培训非遗传承人5.1万人次;各省(区、市)同步开展研培工作,参与院校超过200所,惠益传承人超过20万人次,不仅让传承人的非遗传承能力得到显著提升,也为世界非遗保护事业贡献了中国经验。

更新产品研发思路是关键

琉璃烧制技艺国家级非遗代表性传承人苏永军是苏氏琉璃第八代传人。走进太原市迎泽区马庄山头村苏氏琉璃传习所,苏永军正在工作台前认真地为琉璃坯件勾勒出精美的纹路。

“一定要好看!”苏永军勾完最后一笔,轻舒一口气,“以前没那么讲究,但现在变了。”

以前,苏氏琉璃产品主要用作修建古建筑。现代社会,这种需求越来越小。为了生计,苏永军不得不跑起运输。

一天天老去的父亲把苏永军叫到跟前:“咱们祖上传下来的手艺,可不能在你这丢了啊!”

“我也不想丢,可产品没有市场呀?”苏永军一时犯了难。

2016年12月,苏永军受邀参加山西大学举办的非遗烧制技艺研培班。研培班上,老师们不仅讲授了不同的琉璃烧制技艺,还透露艺术摆件等琉璃产品在市场上比较受欢迎。

一语惊醒梦中人。从那时起,苏永军将发展方向由建材领域转向文创领域。在苏氏琉璃传习所的展柜中,摆放的全是他研发的文创产品。昔日里盘踞在建筑屋顶上的龙身,被做成了精致的笔架;平日里守护在建筑大门外的狮子,被缩小成巴掌大小,成为家里的摆件;尤其值得称赞的是,他首创琉璃匾额艺术,把书法家的作品原汁原味地做成琉璃字,镶嵌在木板上,成为可挂在家里的特色艺术品……

“研培计划帮我打开了产品研发的思路,也帮我找到琉璃技艺传承的出路。”苏永军说。

引入现代审美和设计理念的非遗时装。陶语嫣摄/光明图片

贵州榕江的赖蕾是一名绣娘,也是侗族服饰技艺代表性传承人。曾经,她习惯于将各种元素绣满衣服,觉得东西绣得越多越好,就像粮食打得越多越好一样。有几年,她的绣品销路越来越差。一次,一位游客看了她做的衣服,忍不住吐槽:“好土啊!”

“当时,我的脸唰地红了,同时也暗下决心:一定要把产品做好看!”赖蕾回忆。

一次,听说浙江理工大学开办织锦技艺传承及创意设计研培班,赖蕾立刻报了名。研培班上,学习了设计和美学课程后,赖蕾才知道什么叫留白,才明白太多元素会增加视觉负担。于是,她在后续的服装设计和制作中,简化了图案,只在重点部位突出纹样,成功走出了一条简约风的设计之路。

后来,赖蕾还为贵州榕江“村超”设计了一款吉祥物布偶——“村超牛”,牛身用蓝染技术染成深蓝色,牛的裤子上的白色花纹使用蜡染技艺,衣服用榕江传统手织布制成,牛额头上的“寿旋”使用当地少数民族的代表性纹样。“这些设计所用的知识都来自研培班上所学。”赖蕾说。

用市场营销撬动非遗消费

每天晚上8点,许静轩都准时出现在直播间。他在直播间里,既售卖“好玩好用”的钧瓷文创,也讲解有趣的瓷器历史。作为钧瓷烧制技艺代表性传承人,许静轩先后参加过4次非遗研培班,不仅学到现代产品设计理念,还认识到建立非遗品牌的重要性。

“周围有很多做钧瓷的,但没有几个能做大做强的。”许静轩一直在思考其中的原因,但却不明所以。在一次研培班的市场营销课上,听到一位老师讲到品牌营销,许静轩才豁然开朗:当下,多数非遗传承人缺乏自主品牌,导致他们在市场上缺乏话语权,为改变这一现状,非遗从业者需要构建自己的品牌。

那次研培班结束后,许静轩开始有意识打造自己的品牌,围绕“好玩好用”的理念更新器型,在观赏性之外,为产品增加更多实用功能,设计出如小猫摆件、“转钱”把玩件、钧瓷香皂盒之类的钧瓷产品,其“好玩好用”的品牌形象逐渐在年轻消费者心中树立。

非遗产品要赢得消费者的青睐,除了打造品牌,选择合适的销售渠道也很重要。

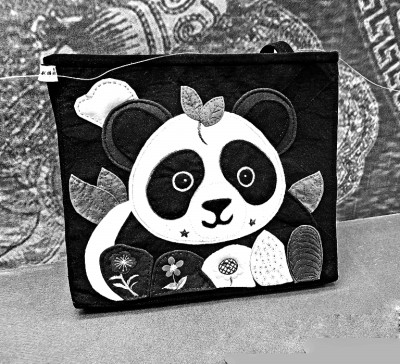

利用山西娄烦刺绣制作技艺制作的熊猫包。韩业庭摄/光明图片

山西娄烦县双胞胎姐妹尹艾风、尹艾仙都是民间绣活(娄烦刺绣制作技艺)代表性传承人。2019年,二人参加了山西大学布艺(刺绣)研培班,她们最大的收获是学会了用短视频和直播销售绣品。

“我们之前在线下销售,销量一直在低位徘徊。”尹艾风说,“在培训班上得知,很多非遗店铺线上销量相当于线下销量的几倍,听得我们心里直痒痒。”

培训结束,尹家姐妹便开设了自媒体账号,并学习用短视频介绍绣品。姐妹俩经常一个人做绣活,一个人用手机拍摄,很快便吸引了大量粉丝关注。

更大的挑战是直播。“刚开始,对着镜头,总是张不开口。”尹艾仙说,“我们不太会说普通话,开始说的是山西话,经常被直播间里的网友笑话。”

好在姐妹俩坚持了下来。如今,她们每天都要直播卖货,其荷包、枕巾、丝巾等绣品从山窝窝卖到了北京、上海、广州等大城市,并且直播销售额占总销售额的70%以上,成功带动当地500多名农村妇女就业。

山西大学非遗研培项目负责人史宏蕾说,很多非遗传承人都有扎实的技艺,技艺培训并非他们最需要的,反倒是市场营销、包装宣传等是他们所缺乏的,研培计划就是要帮助非遗传承人弥补短板、提升综合素质。

从现代管理中挖掘传承力

90后小伙王建是个“网红小铁匠”,小时候每天放学回到家,都要帮父母拉风箱打铁,如今是山东王氏传统打铁技艺第十代传人。

凭借年轻人特有的敏感,王建很早就通过开网店、做直播的方式传播打铁技艺、销售铁艺产品,但2024年参加非遗研培计划却是其事业的一个转折点。

王建铁匠铺的师傅们平均年龄55岁,最大的甚至达80岁。以前对他们,王建没什么过多要求,只要把活干好就行。

“举个简单的例子,打铁老是跟火打交道,对消防的要求较高,可习惯了小作坊作业的打铁师傅们消防意识比较淡漠,而我一直也没太在意。”王建说,有一年,他的铁匠铺因为物料堆放无序再加上师傅们操作不当,引起了大火,整个铺子被烧得干干净净,损失了几百万元。

在非遗研培班上,老师们所讲的现代企业管理方式和管理制度让王建如梦初醒,他开始明白:要把手中的技艺传承下去,光有好的产品和现代传播方式远远不够,还必须用科学的管理方式管理人、管理铺子。

于是,王建给规模越来越大的铁匠铺“建章立制”,让从生产到销售各个环节都有章可循。如今,王建的铁匠铺不仅消防过了关,他还借鉴现代工厂“半流水线”模式新建了一个16亩的铁艺产业园,打铁的师傅们上流水线作业,既保留了传统锻打的核心工艺,又提高了生产效率。

利用非遗元素设计生产的女包。陶语嫣摄/光明图片

与王建一样,陶文成也是90后。出生于织布世家的他是红安大布传统纺织技艺第四代传承人。2018年,陶文成首次参加武汉纺织大学举办的非遗研培班,此后又连续参加了两期。

“研培班让我收获很多,甚至影响了我对非遗传承的系统性认知。”陶文成以前一直觉得,像母亲那样守着传统织机、织着传统的产品才叫传承,才叫坚守。可在研培班上通过学习非遗保护理论和古今中外非遗传承的历史,陶文成渐渐明白,保护非遗最好的方式是活态传承,而融入现代生活是非遗传承的关键。

于是,陶文成利用大学所学机械知识对家里的传统织布机进行大改良:将笨重的机身缩小以便运输,增加滑轮使提花工艺更省力,还设计出适合研学体验的小型织布机。此外,他还优化原材料,用精纺纱替代手工纺纱,提升了布料的质感和美观度,并用现代设计方法设计出大量纺织文创产品。

“像母亲那样在织布机前忙碌是传承,我所做的这一切也是传承。”陶文成相信,非遗传承的探索会越来越多,非遗传承之路也会越走越宽。

《光明日报》(2025年08月27日 13版)