点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【带你一起看大展】

千年商脉贯古今

——“互利天下:广东外贸一千年”展印象

光明日报记者 唐一歌 吴春燕

十月的岭南,海风温润。10月15日,当第138届广交会喜迎四海宾朋之际,广东省博物馆“互利天下:广东外贸一千年”展览同期开幕。这场迄今规模最大、层次最高的广东对外贸易专题展,以逾200件珍贵文物,铺陈出一幅跨越千年的商贸长卷,向世人讲述广东作为中国对外贸易“先行之舟”的沧桑与辉煌。

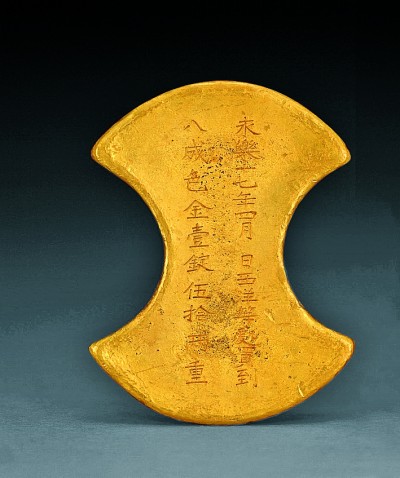

明金锭(湖北省博物馆藏) 资料图片

制度创新:

千年商脉的坚韧基石

步入展厅,《唐南海神广利王庙碑》拓片静静诉说着唐代广州的开放气度。时任岭南节度使孔戣取消了针对停泊广州的外国商船征收的“下碇之税”,禁止贸易人员收受贿赂……种种举措展现出岭南大地早期的制度文明。

“尽管秦汉时期中央已在岭南沿海设置管理机构,但专门针对海外贸易的市舶制度是在唐代才出现,这就是这个展览中‘一千年’的起源。”广东省博物馆科研部副主任、展览执行策展人丁蕾告诉记者。

透过展柜中的古籍文献可以看出,宋元时期,广州在制度建设上再领风骚。《宋史》中记载的《广州市舶条》,被学界认定为迄今所知世界上最早的成文海贸法。元代《市舶则法》的颁布,更将中国古代海外贸易管理推向新阶段。

展厅中,一块金灿灿的明代金锭格外夺目。它由郑和第五次下西洋归来时在西洋所买的黄金制作而成;广州市舶太监韦眷的墓中出土的孟加拉银币、威尼斯银币,也见证了明代广东贸易的繁盛。

“这个展览最难的地方就在于,通过‘物’来讲背后的‘制度’。从唐宋市舶制度的开创,到明代‘广中事例’的突破,广东逐渐形成了一套中央、地方与民间三方共荣共生共利的贸易体系。”展览顾问、中山大学历史学系主任安东强认为,正是千年来在广东实践形成的制度韧性,为新中国外贸事业埋下深远伏笔。

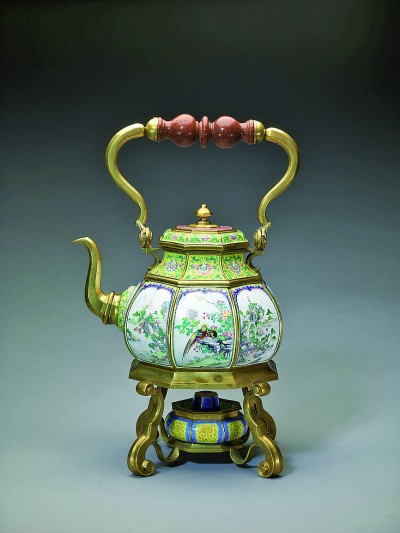

清乾隆款画珐琅八棱开光山水花鸟图提梁壶(故宫博物院藏) 资料图片

互利共荣:

跨越时空的商贸智慧

展览中,《却金亭碑记》拓片记录了一段动人往事:明嘉靖年间,暹罗国贡船抵达东莞,时任番禺知县李恺整治通商环境、规范贸易秩序,坚决拒收暹罗商人赠银,外商感其高义,遂立碑纪事。广州大学人文学院副院长、教授王元林认为:“这个故事虽小,却反映出广东贸易文化中尊重契约、重视信誉的传统。”

这种互利精神贯穿千年。从唐代设“蕃坊”安置外商,到清代在广州设立“十三行”作为贸易代理,广东探索出一套与外商和谐共处的治理智慧。“世界上许多贸易枢纽常伴随矛盾冲突,但从唐宋的广州到今天的广交会,不同文化在这里总体上呈现和谐共处、共同发展的状态。”安东强说。

在展览的“潮涌新章”部分,广东画家李金明创作的油画《周总理与广交会》将观众带回到新中国外贸起步的年代。画中周恩来总理细致审视展品的形象,令人回想起他“重合同,守信用”的谆谆叮咛。自1957年首届广交会启幕以来,中国始终恪守“重合同守信用”“重质先于重量”等贸易原则,逐步树立起重信誉、讲和平、讲友好的大国形象。

文明互鉴:

从艺术交融到时代新章

文物无言,却诉说着最生动的文明交流史。清铜胎画珐琅花卉纹提梁壶及温炉,其温炉设计的灵感,来源于欧洲人“温茶”的习惯;而从故宫博物院借展的清乾隆款画珐琅八棱开光山水花鸟图提梁壶,也在造型、风格上与面向西方市场的外销品有异曲同工之妙。

“这说明对外贸易带来了双向影响。”丁蕾说,“西方市场的需求反哺了国内高端工艺品的设计体系,东西方审美呈现出一种融合风尚。”

从唐宋市舶司到清代粤海关,从广交会到粤港澳大湾区,广东的开放基因一脉相承。展览的最后部分,观众既能看见反映广交会历程的珍贵档案,也能领略自贸试验区建设的创新成果。

“广东之所以能长期维持中外商贸重镇地位,很大程度得益于其制度的相对灵活,体现了‘因时而变’的理念。”王元林说。

广东省委宣传部相关负责人表示,广东千年来在贸易发展与制度探索中,始终以文明交流为魂,“这种血脉里的历史自觉与创新精神,在当下更彰显出时代价值”。

千年海潮不息,万里商路绵延。当参观者漫步展厅,穿行于《唐蕃坊示意图》与广交会影像之间,翻阅从宋元市舶条法到自贸区改革文本的史籍文献,一条清晰的脉络浮现在眼前:开放包容、互利共赢,不仅是广东千年外贸的精神内核,更是这片土地面向未来的承诺。

《光明日报》(2025年10月17日 09版)