点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【游艺丹青】

作者:张荣国(山东农业大学艺术学院副教授)

泰山,古称岱宗,位列五岳之首。作为中国传统山水画的重要母题,泰山融自然奇观、文化积淀与精神象征于一体。历代画家以丹青妙笔绘就泰山的雄浑壮美,勾勒泰山的巍峨挺拔,可谓佳作累累。这些画作不仅是对泰山自然景观的艺术呈现,更是对传统文化内蕴的深刻诠释,承载着人们对天地自然的敬畏、对民族精神的颂扬以及对人生哲理的思考,成为中国画史上独具审美韵味的山水图式。

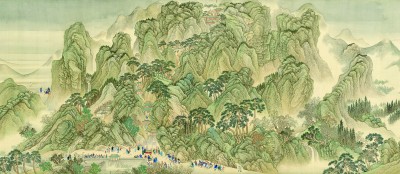

康熙南巡图(中国画·局部)王翚、杨晋等

匠心写景美

泰山的自然景观呈现出“雄”“秀”“奇”等审美特质。历代画家在表现泰山时,往往以这些突出的美学特征为创作核心,构建起独特的视觉表达体系。

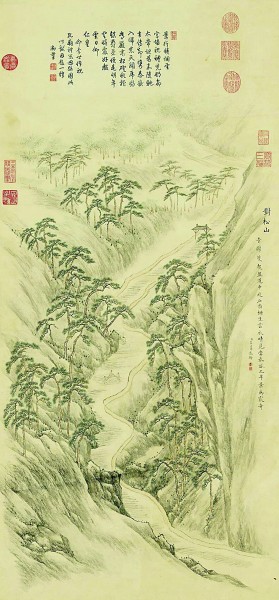

泰山图(中国画)叶澄

汉代刘安主持编撰的《淮南子·地形训》中有言,泰山是众岳“中央之美者”;宋代郭熙作《林泉高致》谓“泰山特好主峰”;清代康熙帝则称“泰山为龙”。这些论点集中勾勒出“泰山天下雄”的典型特征。明代叶澄的《泰山图》便充分展现了泰山的雄壮之美与阳刚之气。此作以高远法写主峰,高耸突兀,岿然屹立;以深远法写山峦,蜿蜒回旋,形似卧龙。画面虽只截取了泰山的局部进行特写,却营造出雄伟豪迈的气势。画家着眼于山体之坚凝,用笔劲峭、线条短直、皴法繁密,可谓物简气壮,景少意长。

“秀”作为泰山自然景观的又一重美学特征,在四季景色中均有着充分展现。元代王蒙的《岱宗密雪图》今虽已不存,但从明代王绂编撰的《书画传习录》中可知,该作品为画家历时三年画成,每每兴之所至便举笔添墨,将不同季节的景色熔于一炉。一日正值大雪,王蒙眺望泰山忽觉其愈加柔美秀丽,于是让来访的好友陈惟允改此图为雪景,惟允“为小弓夹粉笔,张满弹之,粉落绢上,俨如飞舞之势”,王蒙“自夸以为无一俗笔”。王蒙以三年心血得泰山之胜景,陈氏偶得弹粉写密雪飞舞之妙。此时,天、地、人相合,尽得泰山之神秀。

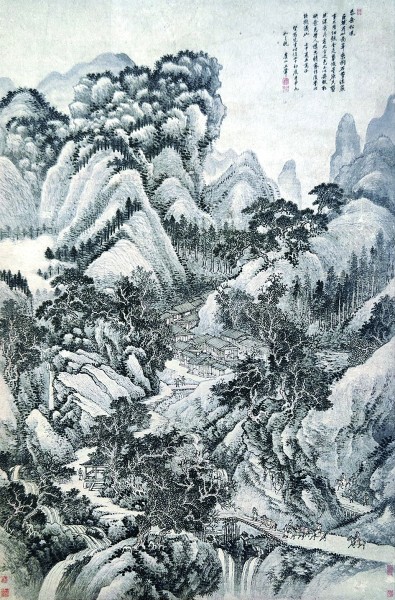

对松山(中国画)李世倬

泰山之“奇”,主要体现在其独特的地貌构造与气象景观。试看清代李世倬所作《对松山》,画作以四重奇景构建了其题款所言的“青壁双起,盘道中旋,石齿树生,云衣晴见”。画面中双壁并峙,险峻奇崛,盘道如龙直入云霄,石隙间的古松与虚实相生的奇云幻境形成刚柔对照,营造出令人遐思的诗意空间。画家以高远法为主,既突显山体之雄奇,又不失空灵之意境,以文人画的雅逸笔调融汇宫廷绘画的写实手法,文雅中显豪迈,严谨中见洒脱。

文心纪游踪

纪游图,是以记录游踪为主旨的绘画类别,兼具行迹存证、景观再现与卧游畅神等功能。现存于世的诸多以泰山为主题的纪游图,依据其与文本的关联性大致可分为两类。

泰岱纪游图(中国画)吴历

一为显性标识类,即画题明确标注有“游”“登”“访”及“揽胜”等字样的作品。如清代吴历于雍正八年绘《泰岱纪游图》,根据题识“余游泰岱,处处皆荒寒之色,绝似陆天游、赵善长,今思之不能重游,写此以志昔者”可知,该作品当为画家“自游自绘”。再如清代张曦河曾登临泰山,于是嘱托方薰以纪其事而作《泰山纪游图》,则属于“我游他绘”。与此类似的还有清代罗聘的《登岱图》,该长卷为乾隆三十八年应张体乾委托所作。张氏于卷后附《登岱图弁言》详载了他在乾隆二十五年登泰山的经历,并录《纪略》及28首附诗,内容与其《东游纪略》刊本基本一致。通过图文互证可知,罗聘创作此画时尚未亲历岱岳,而是以张体乾诗文为蓝本进行想象与重构。画面从右至左依次呈现了岱庙、岱宗坊、万仙楼、五大夫松、十八盘、南天门等标志性景观,以云雾变幻烘托山势之雄浑。

登岱图(中国画)罗聘

二为图文互证类,此类作品的画题中虽无明确的纪游字样,但通过画上的题跋与诗文却可推断其创作背景。清代王原祁的《泰岱图》自题:“余丁卯登岱。壬戌冬作诗五十韵追忆游历之处。近树百弟至寓斋索阅余诗。兼嘱余写其意……”从中可知该作品为王氏应友人之请,据自己往年的游岱诗而绘。画中危峰插天,盘道直上,白云蓊郁,溪水闲静,虽偏离泰山实景,却写出画家心中之景以供卧游。华喦的《泰岱云海图》作于雍正八年,画面以泰山云海为表现主题,近景描绘山间雾气升腾之态,远景呈现两峰在云雾中若隐若现的雄浑景象,通过虚实结合的笔法营造出形凝神溢、外动内静的艺术效果。推断该作品为画家“自游自绘”的依据为画后颇具现场感的题跋:“始也,或如龙如马、如凤翔鹏起,盖旋车翻,似若蓬蓬有声。须臾,弥空叠浪,汪洋海矣。”

丹心寄精神

泰山是中华民族共有的精神家园,其所蕴含的一脉相承的文化和精神内涵,已深深植入国人心中。从对国泰民安的祈愿,到对崇高人格的追求,画家笔下的泰山已然超越其本身的自然形态,成为一种精神象征与文化符号。

清代鉴藏家安岐编撰的《墨缘汇观》,曾著录明代王绂所作《岱岳春云图》。画面中,山重水复云缭绕,楼隐瀑飞人悠然,一派祥和气象。卷上题识云:“比承宠命参政山东……必能宣布天子恩泽于政事间,雨露乎其民,将见爱育之效,有若春云之油然者矣。”画作以“岱岳”喻天子与重臣,“春云”则象征皇恩与仁政,体现出文人对国家政治清明、百姓安居乐业的殷切期望。

无独有偶,清代董诰的《十雨征祥图》之“岱云霖雨”表现了被雨露润泽后的泰山景象。山间云雾缭绕,生意盎然,仿佛天地间的灵气都汇聚于此。画中题曰:“出震岱宗造化钟,荡胸云起想从龙。不崇朝遍雨天下,普洽蒸黎渥泽浓。”即是以祥云、霖雨的意象礼赞仁君佑民、恩泽苍生的盛世之景。

此外,画家还常常将“松”这一元素纳入泰山主题绘画,通过不同意象的叠加以彰显更加丰富的视觉效果与精神内涵。如清代张若霭的《五大夫图》,截取山间五棵姿态各异的老松加以特写,辅以坡石流泉,以传统画法略融西画明暗细笔写出,圆润文雅中见厚重沉郁。“五大夫松”典出《史记·秦始皇本纪》:“二十八年,始皇东行郡县……乃遂上泰山,立石,封,祠祀。下,风雨暴至,休于树下,因封其树为五大夫。”继而“五大夫松”成为人们心中护国栋梁的象征。

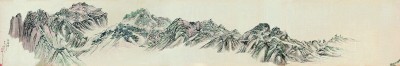

泰岳松风图(中国画)王翚

在中国传统文化中,松不仅有着坚韧、顽强的人格隐喻,往往还被赋予长寿之意。“乔松”指高大挺拔的松树,亦是传说中的仙人王子乔和赤松子的并称,所谓“乔松之寿”,便是寓意如仙人般长寿。清代王翚的《泰岳松风图》便是为他人绘制的贺寿之作。画面下段崖深瀑急,上段松柏成林,不仅是对受画人高尚人格的颂扬与福寿绵长的祈愿,更旨在寄寓画家“天地人和”的治世理想。

围绕泰山主题的绘画创作,以自然意象承载天地之道,以笔墨形态诠释士人理想。通过对这些作品的深入研究,我们不仅能够感受自然造化的鬼斧神工,体会画家的匠心独运,更能从中领略到中华文化的博大精深。观画如登临,万般感受恰如杜甫名句:“会当凌绝顶,一览众山小。”

《光明日报》(2025年11月02日 09版)