点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:马永强(甘肃省文艺评论家协会主席)

翻开读者出版社近期推出的《沙漠里生长着的诗意:田鼠大婶的画》《田野里吹来的风:田鼠大婶的散文诗》,我似乎闻到了田野里的泥土气息,听到植物生长的声音。“狗牙花龇着细细的花瓣”“风口处的天蓝得像冰,偶尔有鸟飞过”“有什么能抵得过一碗麦索腾腾的香”……这就是作者田鼠大婶笔下的村庄风俗画,安谧、和谐,充满治愈感。她的书写把我们与大地、村庄、童年连接了起来,牵动了我们的乡愁。

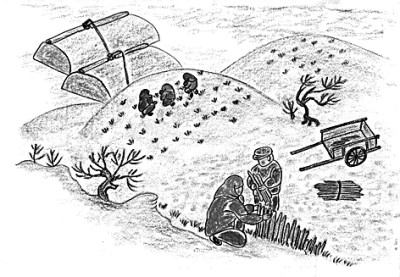

插风墙 田鼠大婶绘

田鼠大婶原名叫裴爱民,她生活在民勤县一个普通村庄里,用她诗里的话说,她的家就在腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠交界处“远远那一丢丢绿”之中。在她的眼中,每一棵小草野花,每一缕风,都充满生命的质感,透出生命的温暖与倔强。因此,她的作品笔致细腻,文风质朴,文字鲜活又明亮,带着晨露和泥土的气息。她写的是沙漠深处一个普通村庄的日常岁月,却让人读出生命的辽阔与苍茫。

她笔下的景致、风物,似乎是从心里长出来的。散文诗的语言像野生的,充满声音和颜色,如流淌着色彩的画。她的画风拙朴,笔调灵动,充满诗意,像定格了音符跳动的乐章,沿着农历二十四节气徐徐打开,这是西北乡村节气农事的风俗画,也是祖先的智慧和遗产。《入冬了》一篇,蜡笔画色彩明亮、场景生动,配发的文字也很有韵味:“炉火架得旺旺的,屋子里热乎乎的,锅里的水滋滋响着,/冬果烤熟了,散发出甜丝丝的香味……猫儿蜷成一团卧在热炕,嗓子里发出呼噜呼噜的声音……婆婆噗噗搓着一根又一根细细的麻绳儿/媳妇哧啦哧啦纳着一双又一双鞋底儿,日子就这样一天一天过去了。”在她的笔下,生活平实、和谐,流淌着质朴的幸福。

裴爱民深情书写村庄的四季轮回,她的观察是敏锐的,带着情感,总能找到妥切的语言表达细微的变化。作品中,词语的运用独特、鲜活。比如:“他哧腾一声把一掀土扣到架子车上。”“天气热,苞谷苗扑哧扑哧出来了,一地亮晶晶的绿。”“看羊羔伸过来粉嫩的小嘴巴,用它细白的小牙齿嚼得咯噌咯噌,这时候的我,也忍不住吧嗒嘴。”《腊月杀猪》里她写道:“庄稼人种庄稼,看年成,圆一年的扁一年,是说不准,/但是过年有一头猪,还是算圆满的一年。”这里的“圆”和“扁”两个字用得着实精妙。

裴爱民的作品给人以力量,这是自然的力量,大地的力量,种子破土而出的力量,这力量就弥漫在生活的日常里。《人是铁 饭是钢》中写道:“砍了一早上的葵花头,肚子早饿了。/长贵喊秀凤——走,吃腰食,吃饭了再砍。/说罢,兀自丢下镰刀,就腾腾到了地头,抱过一个西瓜,一拳捶开两半。”秀凤递给长贵一块新馕的干馍,“长贵把馍往瓜碗里一蘸,嘴一张,大口大口吃起来”。这里的“腰食”,指的是早饭和午饭之间的吃食。“西瓜泡馍”的生活场景令人惊艳,这就是民勤人农忙时的日常。《油麦瓶子草》和《大青叶》笔调细腻,温暖而悠长,我被弥漫在其中的父爱深深感染。“油麦瓶子草是父亲的草/父亲喜欢这个洁净开着小粉碎花花的草”,父亲弯腰拨开麦穗指给她看,“它根本就不像草哎,是花/父亲也说,是啊,它是花,所以拔草/我从来都不拔它,让它好好长,好好开花”。从此,父亲的油麦瓶子草种在她的心里。每次碰到大青叶,她都想起父亲告诉她大青叶名字时“温柔的笑容”。她说:“我的父亲,说着这些温柔的话/眼睛里闪烁着像看他的女儿一样快乐的光芒/那一刻,我们在庄门前的那块麦田/仔细看一朵油麦瓶子花”。人与自然和谐相处,人从自然中获得力量、平静和释然。裴爱民对自然对生活的热爱,善良干净的内心,丰盈的情怀,大致都与此有关。

从几年前《田鼠大婶的日记》引发关注,到这两本书的出版,裴爱民实现从乡村故事记录者、观察者向乡村“叙事人”的转型。她一边抿着嘴笑一边用蜡笔画下国林大爹和高大妈、光荣两口子充满情趣的生活细节,那些沉默做事的男人和快言快语、风风火火的女人,都被刻画得淋漓尽致。那些悠长的回忆,充满了童真、梦幻和忧伤的呢喃细语,是讲给树讲给庄稼讲给羊的,也是讲给风的。她总是三言两语就把日常生活的细节点燃,把人们带回美好的回忆,让那些被爱意缓释的艰辛与苦难,一下子变得柔软、灵动起来。她笔下和谐、冲淡、优美的场景,总给人以抚慰和疗愈。现代人正在丧失对自然美的感受力和表达力,裴爱民的这种能力与生俱来,因为热爱生活着的这一方土地,所以她总是在日复一日的劳作中发现生活之美。

作为西部文学的重要收获,裴爱民书写的意义是多重的。一是美学经验的发现,她用故事、诗歌、绘画构建起属于心灵的社区,实现“我”作为村庄观察者、“叙事人”的身份确认。二是拓展了自然文学书写的意义。作品中对植物、动物的关爱与美的发现,丰富了自然文学对于当下生活的表达。三是将地方性经验转化为文学写作的资源。来自腾格里沙漠边缘的这一地方性书写,是对当代文学书写的丰富,民勤方言、俗语和农谚丝滑地进入文学书写,增强了文字的质感和力量。我不太赞成把她的写作归入“素人写作”的说法,每个人都是自己生活的“叙事人”,只不过有的被大众听见,有的被生活的细碎淹没。文学是一个人发自内心对大地、自然和亲人的表达,新大众文艺的勃兴就证明了这一点。

裴爱民说:“我喜欢我的庄稼,苞谷麦子土豆,我热爱我的土地。”所以,她眼中的风动、花开、鸟鸣,都充满生命的欣喜,她用诗意稀释劳作的艰辛,让每一个生活瞬间都变得清澈、明亮。

《光明日报》(2025年11月05日 14版)