点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【新书访谈录】

光明日报记者 韩寒

近日,作家贾平凹的新作《消息》由人民文学社出版。该作由九十余个相互独立又彼此勾连的短篇构成,以民间传说式的想象与仰观俯察的视野,将天地自然、历史民俗与世道人心紧密交织,叙写一个又一个生长在秦岭之中、中国大地上的故事。

今日,本版邀请作家贾平凹从题旨、创作、立意等方面,解读他的新作。

《消息》 贾平凹 著 人民文学出版社

“消息”是大地散发的气息

记者:能否为读者介绍,《消息》是一部怎样的作品?

贾平凹:作为一个写作者,有一些问题这多年来一直在拷问自己。在现代化、全球化视野下,中国文学应是什么状态,有什么可能?面对着人类的某些困境,我们的精神的出路会是怎样?我们有什么可能?人与人的关系、人与物的关系,换一句话说,我们对外部世界的态度,还会有什么可能?《消息》是借万物生息,来探索和回答这些问题的作品。

记者:这本书的题记“百草奋兴 群生消息”中,“消息”具有怎样的涵义?

贾平凹:这本书出版后,有一位作家读了,来和我交谈。他说这本书名应该叫“太息”,因为屈原有“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,苏轼有“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,这样与书的内容更相宜。我觉得他说的也对,但我还是喜欢“消息”。这本书表达的是生生不息的土地和生活在土地上的人群,表达的是生命之短与自然永恒,它是大地散发的气息,气息也就是风,大地吹动的风。它更宽泛一些,实在些,也适合当代人的用语环境。

记者:小说以黄河晋陕大峡谷开篇,以浩荡的河水拉开故事序幕,又将天地、生灵、古塔、树木、河流等自然意象和世情民俗融为一体,呈现出一幅当代“山居图”。这种细致的摹写,需要做怎样的准备?

贾平凹:这多年来,我去过许多地方,我的想法是尽可能地多走走。我走的不是大城市,不是旅游景点,是陕西境内和陕西周围,围绕着一座山是秦岭,一条河是黄河。我去的是乡土,是比较繁荣的、先进的、富裕的地方和比较偏僻的、落后的、贫困的地方。我要看那里的山川河流,看那里的族类人群。我们写作人,尤其是我,在城里呆得太久,对乡土的好多认知是过去式的、概念化的。正如我常说的还原成语,我们只知道成语,成语用多了,常常就改变了原意,还原成语,就是要知道它产生的因,要知道它形成的果。

我已经七十多岁了。七十多岁的人,这么走动,身体是疲劳的,但精神、情绪却是新奇和旺盛的。在整个走动中,我看到的很多,但写作不是写眼中看到的一切,而是写最能触动我心的,换句话说,是我最爱的东西。看山是山、看水是水,这是我出去看到的情景。看山不是山,看水不是水,其中有了我的存在,我如何进入金、木、水、火、土五行之内,又如何跳出金、木、水、火、土五行之外,看山还是山,看水还是水,这是我返回城里的所思所想。

记者:在走动过程中,您有什么新的发现?

贾平凹:从写作的角度讲,我是在寻找民间的东西,比如方言、民俗、建筑、手工、饮食、壁画、剪纸、石雕、木雕、歌舞等新的大众文艺。这里边有新的认知、新的思维、新的哲学。比如对西药是“丹”的理解,对科技是神的理解,都让我大开眼界。我们在追求现代化的时候,民间的东西是新鲜的、蓬勃的,它正是推动现代化和继承民族传统的力量。我们要找的就是这种在不断创新的生态。

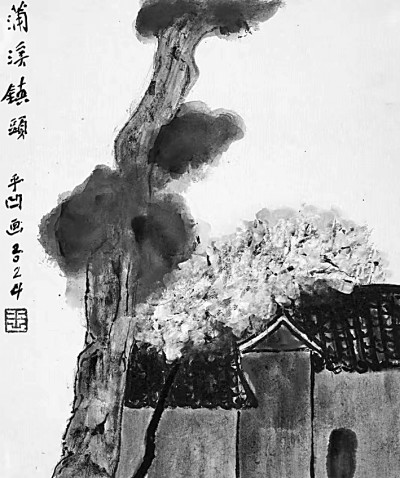

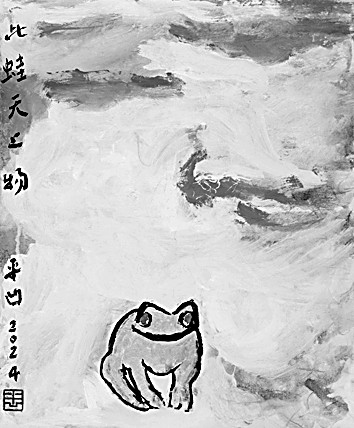

记者:《消息》这本书中,刊出了您多幅画作。有山脉、有河流,有村落、有树林,还有驴、羊、鸡、蛙等。这些画作,和您的文字形成了怎样的关系?

贾平凹:这几年在行走、采风过程中,我也绘画写生。这些写生,也是我的新见,是我的另一种采风。它和我的写作审美是一致的。文学和绘画各有各的语言,有些东西是写不出来的,只能来画,有些是画不出来的,而只能写。当然,有些东西,也有写不出来、画不出来的时候,那就唱。唱得不搭调,那就喊,或者手舞脚蹈地比画。这样的画作,这几年下来,竟也有二百多张,这本书里只用了二十张吧。

记者:《消息》似乎融入了许多传统,有古代笔记小说传统,有古代散文传统,有诗的传统,还有画的传统,但它又是当下的。您如何在文学创作中实现古与今、多种文艺体裁的融合?

贾平凹:年轻时,我曾学习过明清文学的文气和笔致。六十岁后转向,更多倾心于汉文学、魏晋文学。它们有雄伟苍茫的境界,有人生的感慨和喟叹,有纯正和有趣味的文笔。于是我一心想着怎么写出混沌感、筋道感。这期间,又爱听秦腔、蒲剧、豫剧的曲牌,我在文字里借鉴了它们许多。

我不喜欢体裁上分得太细。文体是流变的,正如四川最会在饮食上因材搭配,在房子的装修上根据不同的材料搭配。看似乱搭,却别有味道,别有花样,形成了独特风格。现在农林科技发展,出现了许多新水果,都是各种果树杂交和嫁接而成的。我当年主办《美文》杂志,学术报告、导演手记、考察记录、书画策展等,只要传达了人生经验和智慧,文字有趣,我都编辑刊出。对于《消息》这本书,我不大同意给它定个具体的体裁,它啥都不是,它就是《消息》。

《蒲溪镇头》 贾平凹 绘

文学是对经世经验的真诚书写

记者:个人认为,《消息》虽然也写天地生灵,但也有大量的内容是在写世道人心。

贾平凹:对,主要写人心。这里面也有怎样理解文学的问题。从某种程度上来讲,它就是传达经世经验的载体,就是自己的经世经验。在文学中,我希望看到有智慧的东西,对我有启发的东西,或者看到很优美的句子,感到愉悦,提高自己的修养,人家遇见这样的、那样的事情是怎么处理、怎么对待的。

记者:《消息》里,有善恶,有因果。比如,老郑的爷爷善待驴,垦荒得到了好收成,兴旺了家族。村民阮小手一辈子与人为善,不仅善待摘他家香椿的孩子,盗贼也能原谅,活到九十五岁,成了村里最高寿的人,且无疾而终。

贾平凹:文学应该有一种情怀,对于国、对于家、对于人、对于万物生灵,有情有义。文学需要有这种思想在里面。“善”是一个起码的道德,起码的一个标准,是吧?

记者:好多作品也写了人性的“恶”。

贾平凹:人性的“恶”也要写,但要看站在哪个角度来写,基本上还是要有维度的,尽量正面、反面都考虑。

记者:那么作家应该怎样写世道人心?

贾平凹:我原来说过,写这些东西,应该要有巨大的真诚。当你真诚面对世间万物的时候,你肯定能看到好多别人看不到的东西,你能体会到那个东西,也就能正确地把它写出来。就害怕你欺骗自己。我觉得,应该以巨大的真诚来对待写作。

记者:您从20世纪70年代开始发表作品,写作的经历已长达50多年。当下的创作,与此前的创作有什么不同?

贾平凹:以前的写作,我是为一部分人写的。如天下有川菜、湘菜、粤菜、淮扬菜,每一种菜都不可能让所有人喜欢。吃辣的到川菜馆、湘菜馆,吃甜淡的到粤菜馆和淮扬菜馆。我的写作只是给一部分人写的。现在,这些观念变了,我读了一些重要的佛家经典,受了启示。大凡重要的佛的经典,开头都记载了佛陀是在什么时候讲法,在什么地点讲法,来听讲法的都是些什么听众。令我震惊的是,佛陀在讲法时,参加的不仅有常随弟子、十方菩萨等,还有三界和六道的有情众生。有情众生,这四个字多好。这就启示,我的写作受众面要扩大,要探究天地自然的东西,要追问人性的、灵魂的东西,而不仅仅是一种好玩的故事和一种游戏的文字。

记者:这么多年来,您怎样保持旺盛的创作精力?

贾平凹:答案在于你的饥渴,你的不满足,你的大愿。你的饥渴是指你的食欲,你还有食欲,你肠胃很好,没有衰竭。你的不满足,是对你的以往的写作认为还可以再好,你心有不甘,这也是一种自信。

有大愿,就是要立大志。夸父就是要追日,精卫就是要填海,愚公就是要移山。能不能成功是一回事,但有大志,就有成功的可能。常有老人临终前,十几天不吃不喝,还气不断,他在等人,等从外地还没回来的儿女。但儿女一回来,气就断。我有个亲戚,县医院诊断是食道癌,什么都咽不下去了。后来到市医院一见,说啥不是,一出院门就吃了一盘饺子,后到省医院去诊断,确诊了,不到三天就死了。这说明,人的精神力量是巨大的。

我是一个纯粹的写作人。正因为全部的精力投入在写作中,写了那么多,就没心思和时间去顾及别的,也顾及不了别的。尤其是七十岁后,对生活已无要求,名利已看淡薄,人事往来失去了能力,只是写作,如唱的只是唱,画画的只是画。

记者:对于《消息》,您有怎样的期许?

贾平凹:其实,写作是越来越难,越写越不自信,越写越是战战兢兢。《消息》也是这样。它出版后,我去留意社会对它的反应。对于饭菜,有人吃营养,有人吃味道,这本书是否有营养,是否有味道?这得听从检验和总结,以调整我以后的写作。

《此蛙天上物》 贾平凹 绘

《光明日报》(2025年11月13日 11版)