点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:马常惠(浙江师范大学中国史博士研究生)

回溯历史,国家对学生群体的资助自古有之,虽与今天不可同日而语,但也可以从中看出当时的教育状况。尤其是官学面向“良民子弟”全面开放的明政府,将学校育才与科举选才紧密结合,逐渐形成一套涵盖衣食住行的生员供养体系。

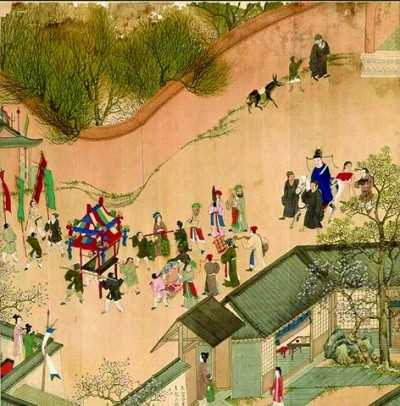

明代余士、吴钺《徐显卿宦迹图》(局部)

图片由作者提供

明政府构建起覆盖全国的官学体系,在中央设两京国子监,地方设置上千所府、州、县学以及都司、卫所儒学,并辅以武学、医学等专门学校,实现了“无地而不设之学”(《明史》卷六九《选举志》)。明代官学经费虽覆盖全国,但真正享受国家供养的,限于各级官学中的廪膳生员与国子监监生,仅占全国生员的一小部分。

明政府设计了较完善的养士制度,中央官学从教官到生员的日常所需均由国家承担。国子监提供的免费三餐福利尤为突出,被称为“会馔”。国子监的日常饮食颇为丰富:主食有上等米(白馔米)制作的米饭和猪肉馅馒头;菜肴则包括汤菜、腌菜、鱼干、面筋及自制的豆腐;蔬菜主要是学校菜地种植的“春芥菜,夏茄子,秋冬瓜,冬白菜”(《南雍志》卷一六《储养考下》);调味品有花椒、香油以及自制的醋、酱等。

国子监全体师生在学校内的会馔堂一同用餐。为此,国子监专设“掌馔”一职,统领膳夫负责餐食制作、碗盘清洗等事务。“膳夫一人,管监生二十五人馔”(《皇明太学志》卷二《典制下》),负责烹饪的膳夫由政府征派。会馔所需物资,包括场地、食物、柴薪,乃至洗涤器具、保存火种所用的稻壳,均由政府统一供给。国子监获得的鱼、盐、米等基本食材,由膳夫进行深度加工,包括“养猪、养牛、磨面、洗麸、做醋、磨豆腐豆粉、晒酱”(《皇明太学志》卷三《谟训上》)等,以确保饮食丰洁。

地方各级儒学同样建有会馔堂,供师生会馔之用。明中期以后,从中央到地方各级官学的会馔逐渐名存实亡,所需物资先以实物形式发放,后逐渐折成白银支付。监生与廪膳生只领取廪米、膳银以维持生计。

明政府通过会馔制度,为监生及廪膳生员提供免费三餐,但禁止师生“擅入厨房,议论饮食美恶”(《国子监志》卷五《学规》),旨在保障师生基本温饱,而非提供珍馐美馔。这种务实的供给,正是明政府“养士”精神的体现。

明政府对官学生员的生活保障,远不止于会馔提供的餐食,还对衣服、住宿、读书用具等予以补贴。

明代生员依制需身着代表身份的襕衫。襕衫“用玉色绢布为之,宽袖,皂缘,皂绦,软巾垂带”(《南雍志》卷一《事纪一》),制作费用与衣料通常由政府承担,以免除生员制衣的负担。襕衫之外,明政府还为监生提供日常着装,包括冬衣“杂色熟绢袷圆领一件、熟绢绵褶子一件”,夏衣“杂色麻布圆领一件、褡护一件、褙子一件”(《国子监通志》卷八《杂行》),有时也提供冬天的棉被。

为保障生员的学习效率,国子监与各地官学均建有号舍供其免费居住。号舍的建造、修缮及日常维护费用源于学田收入或财政调拨。国子监“生员每夜务要在号舍宿歇”(《国子监通志》卷五《学规》),严禁外宿。地方儒学生员“轮宿号舍,夜诵昼讲”(《〔隆庆〕赵州志》卷六《官师》)。

生员在官学中诵读、作文所需的灯油、纸笔等学习物资,也由政府供给。国子监监生每月可领取灯油一斤,课仿纸约三十张。地方廪膳生的供给标准,因地而异。嘉靖年间,靖江县学生员每年可领到十斤灯油,其纸张供应由学吏负责,每月支付两斗米作为报酬。天启年间,封川县学每年给生员灯油银八两,但不负责纸张供应。

随着明中后期政府财政紧张、官学经费周转不灵,监生的衣、食、住、用等供养逐渐难以为继,各项供养制度多流于具文。号舍倾颓损毁,监生被迫散居在外;经费短缺,导致灯油、纸张等物资供给时断时续。

明代官学与科举仕进密切相关。考试是国子监与地方官学重要的活动之一,地方生员需频繁参与学校组织的季考以及提学道主持的岁考。为确保这些考试顺利进行,官府提供专项经费,涵盖笔墨纸张等考试必需品、供考生食用的果饼,以及用于奖励优秀者的银钱等。生员在获得乡试、会试资格后,能享受到地方财政提供的额外资助,包括奖励花红银、赶考盘缠、庆贺酒席银等。

天启年间,浙江平湖县财政承担岁考、季考所需的试卷、果饼、激赏花红、纸笔等费用,以及搭盖提学道考试棚厂的专项银两。新举人、进士产生后,地方政府还提供宴饮、庆贺仪式等费用。生员被选入国子监读书,也享有官方提供的花红、酒礼等银两。国子监每年定期考核监生两次,相关费用约九十金,对成绩优异者给予书籍、纸笔等奖励。每逢新科进士谒庙及监生中举,国子监还设“筵宴花红”以示庆贺。明政府不遗余力地为科举选拔和官学运作提供经济支持,确保这一核心仕进通道运转顺畅。

明代百姓均需“纳粮当差”,向政府缴纳钱粮并承担劳役。生员身居一定的特殊地位,不仅享有官府供养,还可获得优免赋役的特权。

生员优免赋役制度于洪武时期确立,直至永乐年间,可免家中两人力役。嘉靖二十四年(1545),明政府制定优免则例,不论监生还是举人,除免除二丁差役外,每年还可获免两石粮食。生员除享有赋役优免之外,有时还“包揽词讼”“武断乡曲”,在地方事务中拥有高于平民的话语权。部分生员常凭借身份,介入甚至操纵地方诉讼,为他人谋利或脱罪,进而演变成一条获取潜在经济收入的渠道。

然而,明代官学直接供养的廪膳生员和监生数量有限,大量增广生、附学生则需自费读书应考。《醒世姻缘传》中廪生麻从吾自称,“我是绣江县学一个廪生,家里有一妻一子,单靠这廪银过活,如今又把这廪银半扣了,这一半又不能按时支给;教了几个学生,又因年荒都散了。三口人镇日忍饥不过”(《醒世姻缘传》第二十七回《祸患无突如之理,鬼神有先泄之机》)。麻从吾一家幸得膝下无子的丁利国夫妇接济照料,解决了他赶考的盘缠、国子监读书的费用以及其他生活开支。享有官方供养的廪生尚且如此,缺乏国家基本供养的增广生、附学生的境遇之艰难,可想而知。

明代官方为生员提供了吃、穿、住、用等基本生存保障,相对有效地消除了部分士子读书仕进的后顾之忧。这种较周备的生员供养体系与科举取士互为表里,为明政府培育与选拔人才奠定了基础。不过,这一供养体系基本依赖于国家与地方财政,即使在承平之际,也远未能涵盖所有官学生员。该体系辐射范围有限,随着明代财政危机频现,生员规模扩大,会馔制度日渐式微,始终未能解决广大生员的贫困窘境。

《光明日报》(2025年11月28日 16版)