点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:罗 帅(浙江大学历史学院长聘副教授、中国敦煌吐鲁番学会理事)

人们常把丝绸之路比作沟通东西方文明的桥梁。那么,散落在西域丛山荒漠间的一个个绿洲,无疑是这道桥梁的重要支点。绿洲经济的发展与丝绸之路的运转相辅相成。一方面,这些绿洲为丝绸之路的畅通提供了给养保障;另一方面,丝绸之路上的贸易对这些绿洲的经济发展也产生了深远影响。对于前者,学界已有诸多讨论,例如,北朝隋唐时期粟特人曾以这些绿洲为据点,建立了覆盖亚洲东部的广泛贸易网络(参看荣新江《中古中国与粟特文明》)。对于后者,学界既往研究较少关注。近日,西北大学历史学院教授裴成国新著《银币东来:五至七世纪吐鲁番绿洲经济与丝绸之路》(以下简称《银币东来》)的出版,可谓填补了这一研究领域的空白。

该书以吐鲁番绿洲为典型案例,全面考察了中古前期丝路贸易对该绿洲社会经济发展的推动作用。通读全书,笔者认为其在两个方面对前人研究大有推进:一是对4—7世纪吐鲁番货币史的系统阐述;二是深入剖析5—7世纪,即高昌国至唐西州前期吐鲁番地区经济的形态以及时代变化。

《银币东来:五至七世纪吐鲁番绿洲经济与丝绸之路》

裴成国 著

浙江古籍出版社

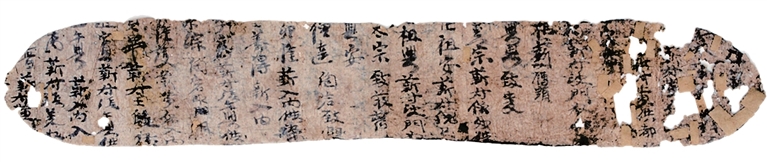

阚氏高昌永康年间供物、差役账。浙江古籍出版社供图

从“毯”到“银”

西域处于东方铸制货币体系与西方打制货币体系的交叠位置,因此当地历史上币制、币种呈现出多样化的形态。从出土文物提供的信息来看,汉五铢、唐开元通宝乃至宋朝钱币,均曾在西域通行;贵霜铜币、萨珊银币和罗马金币,也都曾出现在诸绿洲市场。这些来自东西方的钱币对当地的货币制度产生了重要影响,例如,西域南道的于阗就曾仿照贵霜钱币,发行了打制体系的汉佉二体钱;北道的龟兹则仿照五铢钱,发行了铸制体系的汉龟二体钱。

关于吐鲁番盆地古代货币的情况,前人做过不少有益探索。2013年,汪海岚(Helen Wang)、韩森(Valerie Hansen)在英国《皇家亚洲学会会刊》主持刊出“丝绸之路上作为货币的织物”特辑,其中《高昌居民如何把织物当作货币(公元3—8世纪)》一文,就对中古时期棉布、绢帛等织物在吐鲁番绿洲用作货币的情况展开了详细讨论。《银币东来》一书,不仅对该文着墨较少、曾作为货币流行于吐鲁番盆地的“毛毯”进行了深入研究,还重点考察了高昌地区行用银钱的历史。大体而言,吐鲁番盆地的主要流通货币经历了从4—5世纪的毛毯到6—7世纪的银钱两个阶段。作者指出,这种阶段性变化既与当地经济的发展密不可分,也和当时欧亚大陆东部的国际局势息息相关。

出土文书显示,在4—5世纪的高昌郡和高昌国早期,毛毯是一种主要货币。作者认为,可将这一时期称为高昌货币史上的“毯本位时代”。在“毯本位时代”,毯作为一般等价物,发挥交换、支付、价值尺度等功能。然而,高昌的畜牧业和毛纺织业并不发达,且当时高昌境内还存在粮食、绢帛等实物货币类型,毛毯是如何从多种实物货币中脱颖而出的?这一问题在以往的研究中找不到明确答案。对此,作者给出了合理的推测,认为“毯本位”体现的是同处吐鲁番盆地的高昌与车师前国之间的经济依存关系。高昌以绿洲农业为主,车师前国则以畜牧业为主,双方经济互补性很强,存在长期稳定的经济交流,毛毯因此能够源源不断从车师输入高昌,成为当地贸易中的主要支付手段。

5世纪中叶,随着车师前国的覆亡,毛毯作为吐鲁番盆地主要货币的政治、经济基础不复存在。在经历过棉布和绢帛的短暂过渡后,银钱成为6—7世纪高昌新的主要货币。《银币东来》对吐鲁番近两百年的银钱行用历史进行了多角度辨析,揭示了银钱在高昌国和唐西州前期两个时期的阶段性特征及变化。

在书中,作者在多个问题上提出了颇有见地和启发性的看法。例如,关于高昌市面上银钱的来源,作者结合出土钱币实物和文书记载,判断它们应是萨珊银币而非本地造币。关于吐鲁番古墓随葬的萨珊钱币,作者敏锐地指出它们大多是退出流通市场的残币,而市面上流通的都是高纯度的完整银币。这一观点是合理的,也是利用墓葬钱币研究经济史时特别需要留意的地方。

关于高昌和唐西州银钱的货币单位,作者根据文书提供的线索,总结出“文”“半文”“分”“厘”等四种,并厘清了它们各自的使用场景,其中“文”是银钱的基准单位,另三种是虚拟单位,在日常交易中作为小额价值尺度使用,具体通过相应份额的粮食来表现。这里牵涉出一个很有意思的现象,即在使用银钱的时代,高昌还同时存在使用粮食作为辅助货币的情况。萨珊银币因币值较高,在高昌经济生活中使用时会碰到诸多不便。粮食作为辅助性货币,不仅可以任意分割,适应各种数额较小的贸易,而且不必担心损毁和贬值。银钱与粮食的并行,构成了这一时期高昌社会经济的二元货币体系。

在数字支付时代到来之前,一个良性的货币体系往往表现为二元货币体系,即同时存在高值货币与低值货币。在日常经济生活中,大宗商品的交易需要高值货币来应对,如果使用低值货币,那么一次交易会涉及大量低值货币,不仅携带不便,而且会使低值货币聚集,难以在市面流通,进而引起钱荒;低价商品的交易需要低值货币来应对,如果支付高值货币则难以找零。在高昌国的二元货币体系中,萨珊银币是高值货币,粮食是低值货币,二者配套使用,共同应对市面上的各种交易行为。

梳理史实,我们可知,在金银大量流入中国之前,古代中原王朝通常以丝织品充当高值货币的角色。例如唐代中原货币经济中“钱帛兼行”现象,就是二元货币体系的表现,其中铜钱对应的是低值货币,绢帛则作为高值货币。在南北朝至唐前期的“钱谷布帛兼行”现象中,粮食也被用作低值货币,弥补铜钱之匮乏。在唐西州前期,吐鲁番地区也存在类似的情况。在当时的西州市场上,绢帛、银钱和粮食配合使用,共同作为支付手段,大量涌入的内地绢帛和日益减少的波斯银钱一起充当高值货币,粮食则继续发挥低值货币的功能。

丝绸要枢

高昌是古代西域地方政权,为何要对高昌经济尤其是货币使用体系进行系统研究?汉代经营西域之后,推动了西域经济发展。魏晋南北朝时期,吐鲁番盆地经济发展迅速。目前学界认为,农产品贸易无疑刺激了西域绿洲农业商品性的发展,但当时商业对绿洲国总体经济发展起多大作用,没有直接材料说明。作者则提出,因为研究尚存不足,丝绸之路商贸对高昌绿洲经济的影响力被低估了。如果只研究农业,无法解释高昌国一度富庶的原因,更难以说明其大量以银钱、黄金形式体现的财富从何而来。

作者认为,吐鲁番地区的货币史,还充分反映了高昌作为绿洲经济体积极融入丝绸之路经济圈的态度。《银币东来》一书揭示了这种姿态在吐鲁番经济其他方面的表现:5—7世纪的高昌在经过短暂的摸索后,选择将葡萄酒贸易和客使接待作为重点产业,从而使商业化、外向性成为这一时期高昌经济的显著特点。这种经济战略不仅令当地普通百姓受惠,也使高昌的国库日益充盈,以至于唐贞观元年(公元627年)高昌王麴文泰能够馈赠玄奘路费,计有黄金百两、银钱三万、绫绢五百匹之巨。

在书中,作者总结,从总体上来说,魏晋南北朝高昌经济的崛起正是拜丝绸之路贸易所赐,无论是早期以蚕桑丝织业为主导,还是后来将客使接待当作国家事业,都使得高昌的农牧业经济具有了突出的外向型特征。高昌的外向型经济是高度发达的商品经济,而且高昌的商品经济面向的不是地方市场,而是由丝绸之路贯通的国际市场。高昌地当丝路枢纽,以接待商旅客使为经济战略,足以支撑绿洲经济的崛起。魏晋南北朝时期以高昌为典型的西域绿洲,构成了中国中古经济版图中的一个有机组成部分,不应该被忽视。

中亚绿洲经济的基本支撑点是农业还是丝绸之路商业,日本学界对此有过长期的争论,即所谓的“丝绸之路史观”论战。本书作者通过对吐鲁番绿洲经济的深入解析,积极参与这一国际学术对话中,谈了自己的见解。

最后,还应提及本书的另两个特点。其一是对学界既有研究的全面掌握,这体现在每一章节通常都有细致的研究史梳理。其二是开阔的学术视野。例如,在讨论吐鲁番货币史时,作者不仅在纵向上关注到了史前洋海墓葬中的货贝,而且在横向上逐一梳理了萨珊本土、北巴克特里亚及粟特地区的银币发行情况。再如,在探讨高昌的葡萄酒生产与销售时,作者选取了3—4世纪佉卢文文书所载鄯善王国的葡萄酒产业作为参照。可见,本书对5—7世纪吐鲁番绿洲经济的研究不是孤立的,而是将其置于广阔的时空背景下予以考量。这样的研究方法,无疑为本书的观点增添了说服力。

《光明日报》(2026年01月10日 12版)