【专家论坛】

作者:高晞(国家社科基金冷门绝学项目“十九世纪前欧洲科学家和汉学家视野下的中医西传研究”负责人、复旦大学教授)

“中医西传”,或称“海外中医热”并不是一个新话题,国内有不少专门的研究机构,研究成果丰硕。这些研究有一个共同特点,即关注海外中医药的应用和普及,重视中医在当代西方社会的生存与影响。但中医西传究竟是如何发生的,其间经历了怎样的过程?十九世纪前在欧洲科学家视野下的中医是新术还是旧技?欧洲汉学家如何看待中医?这些都是“中医西传”研究中值得关注的问题。

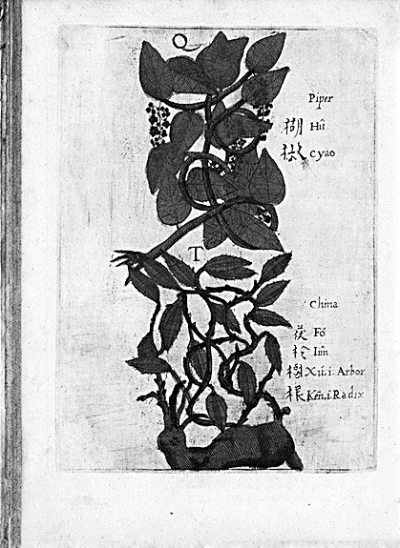

西文中医书籍中介绍的土茯苓等中药与诊脉方法。资料图片

西医东渐和中医西传几乎是在十五世纪地理大发现之后同时发生的,但两者传播的最初方式却大相径庭。西医的诊疗方法是通过来华西方医生的手和手术刀展现的,医学知识是由耶稣会士编译绘制的中文书籍和图谱解释的,由此使中国士大夫和普通百姓能直接体认西医的技术与理论。而中医西传却是借助商业通道进入欧洲世界,西方商人、旅行家和传教士自东方探险回归时,通常会随身携带数量可观的中药和“许多医书和本草书籍,包括上古和后世医家的著作,内容涉及他们如何观察疾病、治疗病人的疾病,以及如何制造药剂对付疾病和人体虚弱”,对中医中药的理解与使用需要西方人自己琢磨、猜想与研究。

十六世纪,欧洲科学家对待东西方医学交流的态度,可以用积极拥抱来形容。首先对中医药作出公开反应的是文艺复兴时期的解剖学家、欧洲医学史上的划时代人物维萨里。1543年,他在人体解剖基础上完成的《人体之构造》在欧洲出版,该书颠覆了传统的以动物解剖学为基础的盖伦解剖学理论,遭到欧洲解剖界的猛烈抨击。为此,维萨里以正风行欧洲的中药为题撰写了《中国根书信》(注:“中国根”为中药土茯苓)。在书中,他借中国“万灵圣药”被查理五世接受为例,阐述了这种突现欧洲的异域新药既能弥补欧洲传统药物和疗法的不足,又存在不尽如人意之处的现实,以新技术往往进步与缺陷共存的观点,为自己的解剖新发现和颠覆性理论辩护。在欧洲医学界由古典知识向近代启蒙思想转化进程中,“中国根”这一符号所蕴含的变革意义起到了一定作用。

十七世纪初期,中医知识正式进入欧洲知识界。主要载体是传教士的报道和游行者的游记,以及由欧洲境内传教士根据不同报告编写的中国书籍,其中以卫匡国的《中国新图志》、曾德昭的《大中国志》、基歇尔的《中国图说》和杜赫德的《中华帝国全志》影响最大。这些著作中或多或少会涉及一些中国医学的记录,以传教士亲眼看见的中医治疗实证为多,成为欧洲自然哲学家、博物学家和汉学家研究中国的基本素材。在1680—1689年这十年间,相继有三部西文中医专著在欧洲问世:1682年荷兰东印度公司医生卡莱耶尔所著的《中医指南》、1683年在日本的荷兰东印度公司医生瑞恩编译的《针灸》以及1686年德国汉学家门采尔在纽伦堡科学年鉴上发表与卜弥格、卡莱耶尔共同署名的《中医钥匙》。这些著作中涉及中医切脉术、舌诊术、针灸治疗、方剂以及中医理论等专业知识。中医学的诊断与治疗技术、中医方法与理论,以西语形式呈现给欧洲读者,清除了欧洲科学家的中医知识盲点,为他们认识与研究中国医学打开了一条通道,将欧洲的“中国热”推向一个小高潮。英国皇家科学院创始人波义耳、实验室总监胡克,牛津大学博德利安图书馆馆长海德和大英博物馆创始人斯隆等人也纷纷加入这股研究热潮。

胡克和波义耳是十七世纪欧洲科学界由传统自然哲学向近代科学转型过程中的代表性人物,他们在建构各自的学术体系和设计实验项目时,都曾将目光投向中国医学,从传教士的著作中寻找东方知识和技术的资源和信息,以此为参照系,审视欧洲传统的学术体系。初踏欧洲的中国医学,从酿酒技术、饮茶习俗等养生方法,到诊脉、针灸等治疗手段,在这些欧洲科学家的眼中都是一种新技术、新方法和新经验。

当代西方学者研究认为,《中医钥匙》的译者卜弥格是最早进行中西医学比较研究的,他坚信欧洲医学与中国医学可以融合形成一种新结合体。比如卜弥格指出脉搏与时间的关系,罗马医生盖伦研究了很久都不懂如何测定脉搏,而中国人却找到了用时间计算的好方法。卜弥格将东西方医学杂糅在同一框架下,试图寻找两者的共通点。他想知道:“中国人是怎样看脉的不同质量,它们的不同又表现在什么地方?他们又怎样通过脉与脉之间的联系,并利用这种奇怪的方法预测病情的发展?产生不同脉象的原因是什么?”带着此类问题去中医文献中寻找答案,并以问答方式将脉学理论和诊脉方法译介给欧洲。当时欧洲科学界受其影响,认为中国医生“具有高度的脉搏测量技术,非精通其术者无法想象”。不过也有人认为,诊脉术是在欧洲已经失传的古老技术,而被远在中国的医生保留了下来。

十九世纪欧洲科学界完成启蒙运动,进入实验科学时代,对中国医学的态度发生了根本性转变,普遍认为中国的科学技艺虽然起步早,但一直处在初级阶段,停滞不前。以雷慕沙为代表的欧洲汉学家却坚持不同的观点。1813年3月,雷慕沙于巴黎医学院攻读博士期间,在法国《观察者》上发表评论文章——《评“中国医学历史研究”》。该文指出:“中国科学发展停滞不前,一直处于落后阶段,这样的说法到底有何根据?我们是否足够了解中国科学著作,从而断定其价值微乎其微?此类书籍几乎完全没有翻译,所有抨击中国人无知的人几乎都没有评判的资格。”他还将矛头指向卜弥格,认为卜弥格不懂中医学,他的翻译无法保留中医理论的精髓。半年后,他以《舌诊研究——以中医理论为中心》为题获得医学博士学位。雷慕沙被认为是法国乃至全欧洲第一位主持汉学研究讲席的学者,他对自然科学史和医学独立的研究,引导汉学研究向专业方向转型,开创了欧洲汉学研究的新时代,从而结束了传教士统治的汉学传播与研究的局面。这位从未来过中国的科学家,一生坚持不懈自学中文,并主张要了解中医必须先掌握中文。他相信“中国并不是对自然科学知识无知的国家,在他们的书中有很多自然科学方面的知识,而这些知识值得引起我们欧洲人的注意”。此外,在中医西传和中医药研究的行列中,不能忽略的还有十八世纪以后俄罗斯汉学家的贡献。著名汉学家加缅斯基不仅翻译中医和本草书籍,而且积极推进俄罗斯医生对中医的研究,俄罗斯驻华使馆医生贝勒一生从事中医知识与药物西传的研究,这些都为后来学者的研究奠定了雄厚的基础。

当前,中医以其在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势,仍然受到许多国家民众广泛认可。加强中医西传研究,对于弘扬中华优秀传统文化、推动中国文化走出去具有积极的推动作用。与以往中医西传研究所关注的“中医热”在海外应用的不同,对十九世纪前中医学在欧洲的传播和影响的研究,要在全球史的视野下打通中国史与世界史的壁垒,综合运用传统史学与科学史方法,将中医西传置于欧洲科学与知识转型的背景下考察。同时,应打破传统与近代、东方与西方的对立思维范式,尝试用长时段、跨地区、跨学科、跨文化的综合比较研究方法,对东西医学知识体系的对话与互动的历史等问题作学术探讨。

其中值得着重考察的是,欧洲科学家和汉学家对中医学和中国医学史的研究。要从知识源头着手,发掘欧洲知识界所接受的中医知识,以及他们所感兴趣的中医信息。考察欧洲重要学术机构和图书馆所藏中医书籍的全貌,包括不为学界关注的手抄本和民间刻本。要梳理自十六世纪始西语文献中的中医内容,包括中医译作、博物学著作、科学论文、商业贸易记录和中国介绍等书籍。分析不同时段中医学在西学体系的位置、形象和特征,以及欧洲知识界对中医认知的演变。要探究十九世纪前欧洲科学家视野下的中医,科学家关注中医的技术与方法,从科学史和博物学的角度探讨东西方两大医学知识体系的对话与互动;探究十九世纪欧洲汉学家视野下的中医,分析欧洲专业汉学兴起与中医学研究的关系,汉学家热衷于分析中医的历史和文化特征。考察不同时间段欧洲知识界研究中医学角度的嬗变,以及由此产生的不同认知,分析科学家群体与汉学家群体的不同态度是如何发生演变的。通过研究形成西方社会对中医的常识性认知,达成在科学范式下解读中医的共识。

[责编:孙宗鹤]