【读书者说】

作者:余世存(中国艺术研究院艺术与人文高等研究院高级研究员)

“自童幼发蒙而小学、中学、大学,中经‘文革’劫难,直至成为专业学者,七十余年的读书治学和人生经历,跌宕起伏,苦乐梦寻,尽入此简要一卷中。苦难和委曲,宁可视为造化弄人;学理与词章,无非聊作托命之具。难忘怀者,是困境中的知心相济和那些注定相遇的学缘友缘。”

——《七十述学》

《七十述学》 刘梦溪 著 生活书店

壹

刘梦溪先生的《七十述学》一书,自古稀之年动笔,临近耄耋之年仍在修订。他的这一自传或回忆录,可看成一个学人的坦白。

对百年以来社会的代际更迭,社会学家有这样的观察:“五四”一代、“一二·九”一代,都群星灿烂,1976年的“四五”一代也风云际会,这几代人在政治、经济、文化领域多有建树,唯有他们中间的两三代人似乎像是消失了一样。学者有打捞“思想史上的失踪者”的说法,后辈有对先辈经历的好奇,在在说明,这中间的几代人人生和时代的离奇。出生于1941年的刘梦溪先生,正是这中间几代人中的一位。

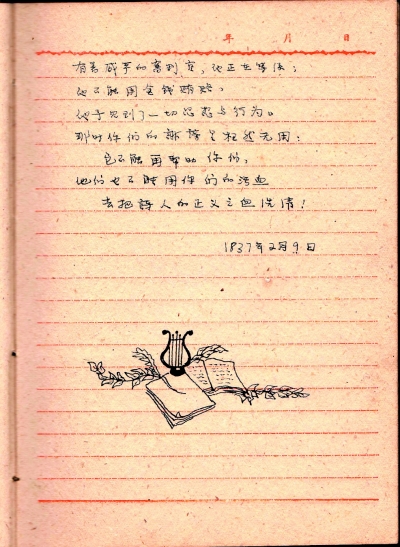

刘梦溪学生时代抄写的莱蒙托夫诗

贰

这部自传有很多点到为止的地方,亲人、老师、朋友、时代的弄潮儿们,都在他笔下一闪而过。人生、社会有很多非常可怪之处,如相术、梦境,怪力乱神一类的东西,也一笔带过。在文学家、哲人们可以大书特书、辩难往复的地方,作者基本上不作深求,或存而不论。

书里时不时会有这样的话,“可能是因了这个缘故”,“个中的原因,我是无论如何解不开了,俟之高明可也”,“留给史家考证”,“文化社会学的留白课题”,“天下事竟有如此奇巧者,岂不怪哉,岂不怪哉”……人生有这些疑点仍将存疑下去,不能给予确然的答案,大概就是一个时代的沉浮所带来的结果。或者这也是作者的高明处。他不给予确定性,而是提供了开放的语境,供读者思辨、选择。刘梦溪先生的书可耐人寻味的原因之一也在于此。他对人生细节的挑选,既是给读者提供材料,其实也是在给读者提供形式。

这部自传给人印象最深的,是作者的好学、向学之心。他的好学、向学,会令不少人汗颜。“初中的兴趣为之一变,开始喜欢诗词古文,一首一首地念,一篇一篇地背。《唐诗三百首》《古文观止》,大部分都能背诵。”“高中一年级暑期开始,我沉醉到欧洲14至19世纪文学的海洋里了。但丁、雪莱、拜伦、歌德、普希金、莱蒙托夫的诗,契诃夫、屠格涅夫、托尔斯泰、塞万提斯、巴尔扎克、雨果、莫泊桑、司汤达、罗曼·罗兰的小说,一本接一本地读,真的到了废寝忘食、如醉如痴的地步。”“文学史方面,《诗经》《史记》、陶渊明、杜甫,我下了一番功夫。游国恩主编而由吴小如先生定稿的《先秦文学史参考资料》和《两汉文学史参考资料》两部著作,在我心里不啻学问渊薮,它为我铺平了通往古典之路。”

叁

一般人爱说“悔其少作”,但刘梦溪先生知道,人生大半时光的作品是过去时态了。曾有人推许他的文风,刘梦溪先生推谢此誉,因为他清楚自己在特殊年代的文字,“如果看到当时我在山西发表的这两篇文章,他的推许恐怕不会那样饱满得不给自己留余地。”

甚至对于20世纪80年代的文字,他也有严苛的自省。“时过境迁之后,今天再看包括上述提到的那一时期的文字,真是愧杀人也,自己早已不忍观瞻。主要是它们和学术的本义不搭界,是思想的一时流露,并不是生命的一部分。尽管当时也曾收入《文艺论集》和《文学的思索》两本书里,却早已痛感藏匿无地了。它们是我人生历史的一部分,不是我学问的一部分。”

在人生的“倒悬”阶段,刘梦溪先生的读书出现了转折。“重点读陈寅恪和钱锺书,而开始主要以钱为主。《管锥编》《谈艺录》《旧文四篇》《写在人生边上》《宋诗选注》,成为我一个时期须臾不离的精神伴侣。说须臾不离,是因为随身携带,走到哪看到哪。公交车上看,不用说了。走路也单手持书,边走边看。看得很细,一个字一个字地看。看完一遍,再看第二遍。尤其《管》《谈》二书,读了不知多少遍。不是为了研究,也不是为吸取知识,而是无目的地兴趣阅读。”

这一阶段的读书经历使刘梦溪先生超越了“人际关系”、伦理或政治,回归到学术、中国文化上来。“倒悬”期结束,他即筹建《中国文化》杂志。他申明自己的学术主张:“本刊确认文化比政治更永久,学术乃天下之公器,只求其是,不标其异。”这是读陈寅恪、钱锺书、王国维、马一浮的收获。这些学人一起加持、淬炼了当代的读书种子,使得刘梦溪先生在接近知命之年完成向学术的归化。这以后的人生就是真正学术的人生,这以后的道路就是学术的道路,他的工作和事业就是“发潜德之幽光,启来哲之通道”。综观刘梦溪先生晚年的成果,尤其是近年洋洋三大卷的《学术与传统》,就是这样一个真正中国读书人的读书心得报告。

有人以为刘梦溪先生的文字像老辈学人的文字,不新不旧,在同代人中间、在当代学人中间是“特殊的”。它与时下的汉语文风确实有所不同,是纯正的读书人语,是雅言。本书的目录就很有特色,如“学变”“感遇”“反正”“倒悬”“归趣”“入史”“学缘”等等,最后一章“缘起”,则回到了中国古典学术的习惯,如太史公等人在著述最后都会交代写作的缘起。在某种意义上,刘梦溪先生的读书心得是中国读书人最好的桥梁之一,通过这座桥梁,我们接通了近现代学人,进一步在古典学术、在宋儒和先秦儒家那里登堂入室,抵达中国六艺之墙仞。

在自传的后半部分,作者不厌其烦地讲述晚年的工作:读书、写作、会讲等等,其实要在给读书人参照。从刘梦溪先生的角度,这当然是“为往圣继绝学”。但从读者的角度,我们多少明白,书籍、学术、文化、思想,自有一般人想当然而难以抵达之境界。古人早就说过,“诗有别才”,其实学问、精神、生命也是如此,并非想当然者即能拥有,绝大多数的拥有者也“日用不知”,至于移动互联时代的“人人都是文章家”现象跟文章德性也并没有拉近距离。我们从这部自传中看到了一个读书人问学的艰难旅程,人们必须将时代的枝叶删繁就简、正心诚意,才能超越天花板,得见蓝天白云。

肆

《七十述学》是一本小书,但内容可谓丰富。后半部分虽然涉及太多学问,但读来同样受益,因为这些是他学问之所立。尤其刘梦溪先生通过问学,以故为新,将前贤之嘉言隽语与自身涵化合而为一,化作其著论的三复五申之意蕴符号,“自性之庄严”“人类本体之善”“将无同”等等,这些少见或习焉不察的话语,经过作者的阐发有了时代或人类的生命。

这部自传中提到了很多学界名流,如李一氓、赵朴初、茅盾、缪钺、张舜徽、程千帆、柳存仁、季羡林、汤一介、庞朴、冯其庸、金耀基、龚育之、叶秀山、金庸、王蒙等人,以及史华慈等海外思想大家,这种学缘或友缘肯定有过人生的张力,但在作者笔下都化作了温情。读刘梦溪先生叙写他们之间的交往,让人想到了龚自珍的名句“文字缘同骨肉深”,无意间示范了学术共同体或学统的尊严和价值。

张舜徽先生在逝世前写的一篇文章中说:“自来魁奇之士,鲜不为造物所厄。值其尚未得志之时,身处逆境,不为之动,且能顺应而忍受之。志不挫则气不馁,志与气足以御困而致亨,此大人之事也。盖天之于人,凡所以屈抑而挫折之者,将有所成,非有所忌也。”刘梦溪先生为此感慨:“所陈义既是先生一生为学经历之总结,又是吾国学人士人之共同命运之写照。”

通观《七十述学》,刘梦溪先生就是这样的豪杰之士,他的人生就是“大人之事”。因此,在他从70岁时开始写作的自传中,尽管有这样那样的缄默、含蓄、遗憾、感慨,但他的人生仍是值得欣慰的。“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”一生蹇难的苏东坡如此感慨,“往日崎岖还记否?”对刘梦溪先生来说,往日的东西仍有可以计量的,可以思虑的。这些“偶然指爪”仍可以尊德性而道问学,仍有我们真实不虚的安慰。

[责编:孙宗鹤]