点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【这些文化遗存现今的模样㉖】

光明日报记者 刘华东 张哲浩 李洁

“花篮的花儿香,听我来唱一唱,唱一呀唱;来到了南泥湾,南泥湾好地方,好地呀方……”音响里播放着熟悉的歌声,汽车在浓翠围裹的山间公路上行驶。两侧林木枝叶交错,几缕阳光穿过叶片轻快地在路面上跳跃。

随着最后一个弯道被抛在身后,车子驶出林区。一刹那,蓝格莹莹的天、黄格灿灿的川,猝不及防闪进视野——这就是南泥湾!

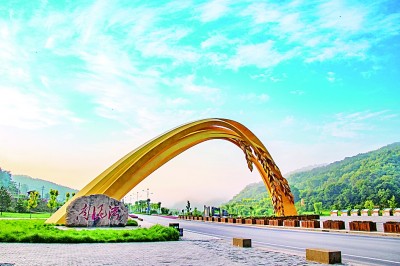

陕西延安南泥湾的稻香门。资料图片

对于中国人来说,南泥湾从来不只是一曲歌谣、一个地名。

抗日战争进入相持阶段后,由于日军“扫荡”、国民党顽固派经济封锁和严重自然灾害,陕甘宁边区经济遇到极大困难,军民们没粮吃、没衣穿。毛泽东同志在生产动员大会上发问:“饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?”

于是,一场大生产运动迅速展开。毛泽东亲笔题词:“自己动手,丰衣足食。”

“那是一段艰苦卓绝却又激情澎湃的岁月。”延安干部培训学院南泥湾分院副院长袁磊陪记者来到南泥湾大生产纪念馆,“毛泽东、朱德带头开荒种菜,周恩来、任弼时参加纺线比赛,成为纺线能手。朱德还走遍延安周边的山林沟谷寻找开荒地,最终,视线聚焦南泥湾——那时还是‘狼豹黄羊满山窜,一片荒凉少人烟’的‘烂泥湾’。”他细细讲解。

1941年开春,359旅在旅长王震带领下,唱着“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的战歌,浩浩荡荡挺进南泥湾。没有房子住,就搭草棚、打窑洞;缺衣少粮,就光着膀子开荒,拿黑豆榆钱拌饭;没有农具,捡来的炮弹皮、废铜烂铁皆可为犁为耙……仅仅3年,20多万亩农田“横空出世”,几十个工厂、矿场从无到有,“荒山臭水黑泥潭”变成了“陕北好江南”。

“1943年,延安军民排练文艺节目,去南泥湾慰问359旅官兵。接到创作歌曲的任务后,贺敬之激情难抑,当晚就写完了歌词,马可用陕北民歌调式谱了曲。演出当天,8位女演员挑着8对花篮亮开嗓子,台下爆发出热烈掌声。很快,歌曲《南泥湾》传唱开来。特别是由王昆、郭兰英两位艺术家演唱之后,迅速火遍全国。”袁磊娓娓道来。

南泥湾“自力更生、艰苦奋斗”的精神,为一代代中国人的奋斗注入力量,也在这片土地上,不断激发出新的奇迹。

走进村民侯秀珍拿出全部积蓄自建的“红色文化展览馆”,我们从这位77岁老人口中,听到了关于“新的奇迹”的一种现实阐释。

“要说馆里最珍贵的,就是这两把镢头。”面色红润的侯秀珍告诉记者。其中一把,是她公公、原359旅战士刘宝斋当年开荒用过的,1尺宽的镢口磨损得只剩4寸多;另一把,是她20多年前带领乡亲们种树时用的。1999年起,时任村干部的侯秀珍响应国家号召,带着村民上山种树,把陕西绿色版图向北推移了400公里。

父辈开荒,用镢头向荒山野岭要粮食,是为了丰衣足食;后辈种树,用科技给荒山野岭披绿装,是为了日子更美好。两代人使命不一样,可自力更生、艰苦奋斗的劲头没有变。

眼下,南泥湾的植被覆盖率超过87%,还建起了陕北首个国家级湿地公园,蝉鸣林下、鹳立水间,“水韵江南”的味道更足了。

植被恢复了、森林更绿了。南泥湾引以为豪的农业,又有啥新发展?

南泥湾开发区管委会党政办公室主任蔺广伟引路,我们走进了位于马坊村的现代设施农场。这里,89栋双拱棚、14栋连栋温室赫然挺立,在一体化喷淋、恒温控制等智能化系统的守护下,贝贝南瓜、秋豆角、羊肚菌等瓜菜长势喜人。

“如今在南泥湾种地,早已不是‘犁铧锄头看天吃饭、面朝黄土汗砸八瓣’了。老区人也挑上了农业科技‘金扁担’!几十个工人的劳动量,按一下按钮就解决了。”蔺广伟告诉记者,近些年来,南泥湾恢复稻田1500亩,集中经营打造高品质稻米产业,还联合高校发起设立了5亿元农业科技成果转化基金,助力现代农业高质量发展。

一路走,一路看。高质量稻田、现代农业物流园区、临镇冷链仓储加工厂……昔日农垦事业起源地,正在成为乡村振兴样板间。老窑洞摇身变成了“陕味”民宿,热炕、土灶消失了,取而代之的是石墨烯地暖、天然气灶……

“咱南泥湾的稻田、油菜花海、湿地公园吸引了好些游客,也带火了俺家的香菇面。”中午在一家小店用餐,老板娘尚文莉喜滋滋地告诉记者:“十几二十块一碗的面,最多时一天卖了7000多碗,面锅从早到晚没熄过火,一刻不停往里下、往外捞。七八个服务员还是忙不开,我就请客人自取面汤和小菜——来到咱南泥湾,就要‘自己动手、丰衣足食’嘛。你猜客人怎么说?”尚文莉卖起了关子。

“怎么说?”

“嗨,客人也高兴呀!竖起大拇哥连声说:‘对着哩对着哩,这才是南泥湾精神活学活用嘛’。”

《光明日报》( 2022年10月12日 01版)