点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【人民需要这样的科学家①】

开栏的话

他们很酷,因为要揭晓这个世界的奥秘;

他们很燃,因为要攻克一个又一个难题;

他们很感人,因为默默将国家、民族富强的脊梁挺起……

他们,是科学家!一个在多少人儿时梦想中频频出现的称谓,一个在新中国发展史上闪闪发光的名字。

近代以来,中国屡屡被经济总量远不如我们的国家打败,为什么?其实,不是输在经济规模上,而是输在科技落后上。

是的,科技,是第一生产力。民族复兴,国家强盛,必须向科技创新要答案!

从“两弹一星”,到杂交水稻;从北斗导航,到高铁奔驰;从“嫦娥”飞天,到“蛟龙”深潜……一代代中国科学家,以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的质朴情怀,写下一页页“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的宏壮篇章。

他们,是共和国的基石、底色,是民族复兴的中流砥柱。

今天,面对百年未有之大变局,我们比任何时候更需要科技创新,比任何时候更需要科学家。这是时代的需要,更是人民的需要!

光明日报联合中国科学技术协会今起推出《人民需要这样的科学家》专栏,让我们走近科学家,诠释科学家精神。

我们期望,在中国科学家那一项项研究、一份份手稿、一声声告白中,读懂他们壮阔的人生,以及浸透其间的精神伟力——是胸怀祖国、服务人民;是勇攀高峰、敢为人先;是追求真理、严谨治学;是淡泊名利、潜心研究;是集智攻关、团结协作;是甘为人梯、奖掖后学……

我们期待,中国科学家代代相传的宝贵精神财富,化作创新的激情,奋进的豪情,鼓舞亿万国人,为加快实现高水平科技自立自强努力拼搏!

光明日报记者 崔兴毅 光明日报通讯员 程瑜

1980年1月22日,《光明日报》头版刊发通讯,讲述一位老科学家入党记。

文章的主角,是我国著名核物理学家王淦昌院士。同一天,他“年轻”的同事杜祥琬写信向他表示祝贺。5天后,杜祥琬收到王淦昌的回信,“其实这事我早应该奋斗争取,以自己努力不足,以致拖到现在,非常惭愧”。

如此功勋卓著的大科学家缘何“惭愧”?泛黄的信纸上,工整雄健的百余字,如丝丝引线,将故事拉回到45年前。

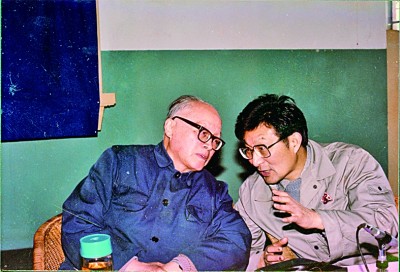

王淦昌(左一)与工作人员交流。中国科学技术协会供图

1979年的那个下午,在原子能研究所所长办公室,原子能研究所党支部召开支部大会,讨论王淦昌的入党申请。王淦昌以一口江南口音,介绍着自己半个多世纪以来的信念与追求,郑重地申请加入中国共产党。

那一年,王淦昌已经72岁高龄,他“怪”自己应该更努力一点,早一点加入中国共产党。“没有共产党的坚强领导,要建设社会主义强国是不可能的。”他激动地说。

“说这话时王老的嘴唇一直在颤动,他的眼睛应该是模糊了,还摘下眼镜擦了擦镜片。”当时的情景,杜祥琬仍历历在目,“那一刻,王老该有多少话想对党倾诉啊!”

虽然心潮澎湃,但面对杜祥琬的祝贺,王淦昌谦虚回应:“希望你和同志们多多帮助,能对党和人民做出应做的事。”

什么是王淦昌心中“应做的事”?

“把我国原子能科学事业推向前!”为了这个信念,王淦昌隐姓埋名坚守戈壁沙漠17年。冒高温、顶沙尘、住土屋、挤帐篷、喝苦咸水,冒着生命危险现场指挥上千次爆轰实验,见证了中国第一朵“蘑菇云”腾空出世。

“收到信后我既意外又感动,没想到王老那么快就回信了。”已卸任中国工程院副院长多年的杜祥琬院士感慨。

信里还专门提到:“毛剑琴同志已去伦敦大学进修,闻之不胜欣喜,望她能抓紧时间多学多做,早日归国,为祖国做出大的贡献。”

毛剑琴,正是杜祥琬的爱人。

被这张信笺勾起心底的记忆,正在整理资料的毛剑琴停了下来。“这些都是我带的博士生、硕士生做的研究,获得了好几十项专利,好多项部级奖,还有一项国家发明奖一等奖呢,他们中不乏总师、教授!”毛剑琴笑着说。

“王老的嘱托言犹在耳。我清楚自己的使命,国家派我出去是读书、做研究的。我应该早日学成归国!”访学结束,毛剑琴放弃了留在国外任教的机会,毅然选择回国。如今,看着自己的学生成长成材、奉献祖国,她无比欣慰:“我做了最正确的决定,没有辜负王老的期望!”

“中国科学家精神的灵魂是爱国,胸怀祖国、服务人民,‘两弹一星’元勋等老一辈科学家不畏艰难、无私奉献、忘我奋斗,为我们树立起一座座科技报国的丰碑,这是中国科技界最宝贵的精神财富,我们要代代传承、发扬这样的精神。”杜祥琬说。

“向相熟的同志们问好”,信中最后的这句“问好”,又把场景拉回到那一天——

参加支部大会的21名党员,一致举手通过,赞成王淦昌加入中国共产党。

《光明日报》(2024年05月20日 01版)

相关阅读: