点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:许辉(安徽省作协原主席)

所谓“上古”,指的是较远的古代,在我国历史分期上,多指夏商周秦汉这段历史时期(商务印书馆《现代汉语词典》)。水在人类文明进化史中,扮演着无可或缺的关键作用。中华文化史也伴水而生,在中国上古的典籍中,水成为政治家、哲学家、思想家、军事家、农学家和文学家等重点关注的对象,成为中华文化的基础元素。

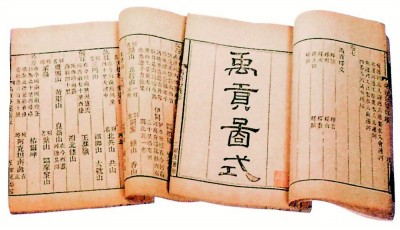

《尚书·禹贡》是我国第一篇区域地理著作

《尚书》里的水

太一生水,水润万物。太一生水,水又反润太一,进而滋生万物。所谓太一,即天地混沌未开时的本原状态。在天地未开时的本原状态,水精灵却率先生成了。水滋润、扶助、成就了万物。就地球生态而言,没有水,可以说就很难有生物了,也就没有人类的进化和人类的文明了。

《周易·易传·系辞》里有这么一段话,讲到上古帝王的传承:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情;作结绳而为罔罟,以佃,以渔……包牺氏没,神农氏作,斲木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下……神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宜之。”这段话的意思大概是这样的:古代包牺氏(即伏羲氏)治理天下,抬头从天上观察天象的运行,低头从地上观察地理的规则,观察鸟兽外表以及草木生长在不同地域,近处观察自己的身体,远处则从物象选取,在这八类物象基础上始创八卦,以便与神明的属性联通,按万物的情状分类;创制打结之绳成为捕网,用来打猎,用来捕鱼……包牺氏离世后,神农氏兴起,削木为耜,揉木成耒,借耒耨的便利,引导百姓使用农具……神农氏离世,黄帝、尧、舜氏兴起,他们通晓变化原则,使百姓不致倦怠,又神奇地整治改变,使百姓更能适应。

既然农业兴起了,那么对农作物和围绕农业生产定居的族群来说,汛期的洪水就成为不可回避的一种非常态;如何治理汛期的洪水,便成为查验执政和管理能力的重大标准。《尚书·尧典》记载了一段治水的故事,说尧帝那时候“汤汤洪水”“浩浩滔天”,尧帝为洪水事苦恼。滔天洪水四处为害,大水奔腾围山淹陵,臣民百姓都叹息发愁,有人能治理好这洪水吗?人们都说:那个鲧可以呀;尧帝说:可是他不服从命令,还危害族人哩。各地的长官说:我们听说的却不是这样,不如让他去试上一试。尧帝说:那鲧你去干吧,不过要谨慎一些呀!于是鲧去治水,很快九年过去了,治水的成效却并不好。后来,“殛鲧于羽山”,鲧被流放到了羽山,还被扣上了一个“罪人”的帽子。

相传尧帝年岁大了,要找人接班。经人推荐后他就安排他的两个女儿到“妫汭”,即妫水拐弯的地方,嫁给了舜。可见尧舜的时代,品行好是一方面;住在河边,懂得治水,也很重要。果然,舜接班后没让大家失望,他划定了十二州的边界,在十二州的名山上封土为坛,举行祭祀;另外,很重要的,他疏通了河道,一定程度上减轻了水患。

社会走上了正轨,舜也任命了一系列重要岗位的官员,其中第一个任命的,就是治水有功的伯禹。伯禹就是后来人们所称呼的大禹。据《尚书·舜典》记载:正月的一个吉日,舜帝和各地行政长官齐聚尧的太庙,敞开了明堂大门,发布政令,让四面八方都能听得清楚明白;接着,舜帝又向长官们呼吁道:各位,看看哪个有能力总领朝政,辅佐我传承尧帝大业。大家都说:伯禹可以呀!舜帝说:没错呀禹!“汝平水土”,现在你更要努力啦!舜帝这里说的“水土”,就是水和土;舜帝对禹说的话的意思是,既然你平定了洪水和洪水带来的相关土地农耕的问题,那功劳自然是巨大的,因而你的威望和能力,都能胜任这个职位。接着,舜帝又任命了一些官员,其中包括曾经辅助大禹治水的伯益和伯夷,伯益为掌管山林湖泽、鸟兽虫鱼的官,伯夷则为掌管礼祭的官。

大禹治水的事迹,在《尚书·禹贡》里有一些记载。所谓“禹贡”,“禹”,指大禹,禹为上古夏部落领袖,又称大禹或夏禹,姒姓,是夏朝的第一个君主,以善于治水而闻名;“贡”,指向君主或朝廷进献物品,又指向君主或朝廷进献的物品,这里,则有进献方物义。所谓“方物”,就是一方之物,用现在的话说,就是土特产。《尚书·禹贡》的第一段话是:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”翻译成现代汉语,就是:大禹划分各州土地,他沿山的走势砍树做记号,借高山大川标定边界。标定什么边界呢?毕竟大禹以治水闻名,治水必须先要确定流域范围,然后才能着手治理,因而这里的标定边界,很大可能就是要确定分水岭,以此来标定各河流流域的自然边界。水土治理好了,在这个前提之下,各地百姓才能安居乐业,休养生息,劳作生产,并向朝廷进献土特产。

《尚书·禹贡》是中国最早一篇以河流为叙述核心的地理著作。既然是地理,那么河流的方向、位置,以及相邻物的朝向、左右、上下等等,就都要讲究起来,不能弄错。《尚书·禹贡》讲到黄海、泰山、淮河一带的徐州地域时说:“泗滨浮磬,淮夷蠙珠暨鱼,厥篚玄纤、缟;浮于淮、泗,达于河。”意思是说:泗水下游水边的贡物是轻盈的磬石,生活在淮水边的民族上贡的是蚌珠和鱼,上贡的黑色细纹丝帛和白色的精细生绢用圆形竹器盛放;徐州一带的贡物通过淮水、泗水,再进入黄河。

泗水曾是淮河下游最大的支流,黄河泛淮后,淮河中下游水系紊乱,人工河道也变得越来越复杂。现在的泗河(泗水),源出山东泗水县,西或西南流经曲阜、济宁等地后,注入南四湖。出南四湖东流水道现为运河水道或黄河故道,其实大部分就是古泗水水道,流经徐州、宿迁等地后,于淮阴等地进入淮河或其他河流。

徐州和宿迁之间的泗水古道南,现安徽省灵璧县渔沟镇盛产磬石,当地除著名的磬云山外,附近农田或大大小小的山头,都能挖出上等的磬石。由于渔沟磬云山方圆十数公里外就难以挖到磬石了,因此按照《禹贡》徐州区域的地理方位,“泗滨浮磬”的“磬”,讲的就是现渔沟镇出产的磬石。渔沟磬石古已著名,以前主要名在制磬,现在则主要名在石奇。渔沟磬石敲击时声音清脆,是古代制作钟等乐器的上佳材料。磬石看起来轻盈清亮,重量似乎也比普通的石头轻巧,因此这里形容为“浮磬”,是极言其轻盈。其实,磬石在水里既浮不起来,出产磬石的渔沟镇也不在古泗水岸边,离水滨还有好几十里路呢。《禹贡》是宏观视角,使用的都是大的参照物,几十里的路程,在《禹贡》里,都是可以忽略不计的。

《尔雅》里的水

由上可以看出,《尚书》里的水,常为政治之水,是政治、政才的试金石;即便写到行政区划和进贡方物,也必须与朝贡、朝野联系起来,与社会的分层挂上一抹干系。但对人类而言,既然洪水及洪水带来的灾害是水的非常态,那就说明洪水之类的问题,虽然重要、重大,可出现的次数还是较少的;而人类与水共存、共生、共情的常态,才是日常和多见的。

人与水共存、共生、共情的常情、常态,由人类发明的文字里,看得出来。《尔雅》是中国文化史上第一部在内容和体例上都比较完备的词典,也是训诂学的经典著作;在传统文化领域,这一类语言文字学著作,都属于小学范畴。我们来看看《尔雅》里带水的汉字、与水相关的植物、器物、水禽和水族的一些情况,以及《尔雅》对一些带水的汉字与相关事物的释义。《尔雅》里那些带水的汉字,至少表明了秦汉及之前,人们对水、河流、湖泊等的认识;那些与水相关的植物、器物、水禽、水族,则至少表明了秦汉及之前,它们都已经存在于黄淮流域。《尔雅》对水进行释义时,是先泉后河流、湖泊的,这也符合一般河流先由山区源起,再涓滴成河、成湖的生成规律,说明当时的学者,已经注意到了自然界的这种天成之象。

滥泉:泉水正出之泉,正出就是向上涌出。沃泉:泉水悬出之泉,悬出就是由上往下流。氿泉:泉水穴出之泉,穴出就是从侧旁流出。时流时断的泉叫作瀸。汧,是泉水潜出停聚的地方。归向不同而泉源同一的水流,叫肥。瀵,为源深且喷涌而出的泉水。浒,指水边之地。水和草相接的地方,叫湄。江、河、淮、济为四渎。水中可以居住的陆地,叫洲;小的洲,叫渚;小的渚,叫沚;小的沚,叫坻;人工造成的水中陆地,叫潏。山中不直接与外界相通的沟渎,是溪。涘,就是水边。济,就是渡河。抄网,叫汕;用细竹编成的捕鱼器具,叫罩。蔷,又叫虞蓼,就是水蓼。荷,又叫芙渠,它的茎叫茄,叶叫蕸,下茎叫蔤,花叫菡萏,果实叫莲,根叫藕,它的莲蓬叫的,的的心叫薏。莙,又叫牛藻,就是大叶水藻。萍,即浮萍,大叶的叫蘋。鲤,就是鲤鱼。鰋,又叫鲇,就是鲇鱼。蚌,又叫含浆。舒雁,又叫鹅。

不用说,把《尔雅》里收集的带水的汉字,以及与水相关的植物、器物、水禽、水族等,拿来与现代汉语相比,还是显得十分贫瘠的。这并不奇怪,就像河流的源头;既然是源头,就是最初的萌发,就是早期的汇聚,就是形态的起点,因此不可能声势浩大,或规模宏阔。河流的源头如此,文字的源头和上游亦然。

《诗经》里的水

人与水共存、共生、共情的常情、常态,由《诗经》的文字里,也很能看得出来。《诗经》是我国最早和规模最大的一部诗歌荟萃。在现代汉语里,“诗歌”一词中的“诗”和“歌”,是同义词并用,指的就是诗,与歌没有关系。两千多年前的春秋时期,那时候的“诗”,却指的是能唱适舞的某种形式的歌词,这某种能唱适舞的歌词,就叫“诗”。随着时代的流逝、变迁,诗的音乐舞蹈元素萎缩、消失了,只剩得文字形式的“诗”流传下来,这就是我们现在看到的《诗经》文本。

《诗经》里有许多水,有不少河流,湖泊则要少一些。《诗经》里的水,没有一滴是单纯物理学意义上的水。作诗的百姓或文人,常把河流、湖泽、池塘,当作欲咏之物、欲歌之思的引子、跳板或发物,借助河流或湖泽的意象,引导出对当时权贵、不公的讥讽、嘲弄、斥责和批判。例如《伐檀》:“坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗;不稼不穑,胡取禾三百廛兮?不狩不猎,胡瞻而庭有县貆兮?彼君子兮,不素餐兮!”意译成现代汉语,大概是这样的:山林里一声声响着砍伐檀树的声音呢,砍倒的檀树把它们放置在河流的岸边哦,河水泛着些小波纹呢;那些不种不收的家伙,凭啥就能拿走许多粮食?那些家伙不去打猎,院里凭啥总能看见别人打来的猪獾?那些文明的家伙,才不是吃闲饭的呢!

先咏他物,再咏欲咏之物,这种文学创作的手法,叫起兴。起兴只是文学创作,特别是诗歌创作的一种手法,而不是文学创作的方法。文学创作的方法,指的是文学创作的整体观念和思维方式;而文学创作的手法,则指的是文学创作的某种具体方法。譬如前举《伐檀》,这首诗的整体创作方法是现实主义的;而其中以伐檀并放置河边缘起,再引出对老爷公子不劳而获不满的具体写作方法,则是一种起兴的手法。

《诗经》里,也常写到当时的水生或湿生植物。那些湿生或水生植物,当时有当时的名称,对应为现在的植物,有的能说清楚,有的则说不清楚。例如《采蘋》头一节:“于以采蘋,南涧之滨;于以采藻,于彼行潦。”这四句诗里的“于”字,在古代汉语里,是“往”或“去”的意思。“以”字,是句中语气词。“蘋”字,指一种多年生可食用的水草,据说根扎在水底,叶和花浮在水面上,应该是根着型浮水植物;有说它夏秋间开小白花,因称白蘋,开小黄花的,则称黄蘋。“南”是方位词,应指居地之南。“滨”字,指水边。“涧”,是夹在两山间的小水溪。“藻”,大约是一种沉水植物。“行”,是流动的意思。“潦”,指积水。“行潦”,从字面上看,是流动的积水,那大约就是“潭”,或“河湾”了。因而这四句诗,意译成现代汉语,大约是这样的:前去采水蘋,在南溪的水边;前去采水藻,在流水的河湾。

《诗经》里的水,还常常是思乡之水、怀亲之水。例如《竹竿》的第一段:“籊籊竹竿,以钓于淇;岂不尔思?远莫致之。”“籊籊”是竹竿细而尖的样子。“以”是“用”的意思。“于”是被动词,用来把被动式的主角引出来;这里的“淇”就是被动式的主角,是“被钓”之处;“淇”为当时卫国水名,在现河南北部;淇源出淇山,古代为黄河支流。“岂”是副词,表示反问,可释成“难道”,或“怎么”等。“不尔思”,即“不思尔”的倒置;“尔”为代词,代指“钓于淇”之往事。“致”为“到”或“到达”义。“之”亦为代词,代指“钓于淇”之地,即作者的家乡。这段诗意译成现代汉语,是这个样子:钓鱼的竹竿细而尖,用它钓鱼淇水上;家乡往事能不忆?路途遥远回不去。

但《诗经》里更多的,更为后人熟知的,还是俗世的情爱之水。在《诗经》中,水常常成为男情女爱的媒体、中介,也常常成为男女哀怨、抱怨的发物。例如《关雎》,这首诗的前两段是这样的:“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑;参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。”“雎鸠”,是一种水鸟的名字,传说这种鸟雌雄相恋,彼此专一。“关关”,这是拟音词,或叫象声词,模拟的是雎鸠这种水鸟相互的鸣和声。“窈窕”,指女孩子美好文静的样子。“淑”这里是特指女子贤善文静。“君子”,这里既非指古代统治者或贵族男子,也非指有道德之人,而是特指适合青年女子相恋的男子。这两段诗,或可意译成这样:关关互鸣的雎鸠,落脚在河流水洲,那美丽文静的女子,是青年男子的好配偶;长短不一的荇菜,用左右手交替采摘,那美丽文静的女子,让人日思夜想难以释怀。

《诗经》中和《关雎》齐名的《蒹葭》共有三段,第一段是这样的:“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方;溯洄从之,道阻且长,溯游从之,宛在水中央。”“蒹葭”是湿生或水生植物;但它们是现在的哪种植物,或哪两种植物呢?有人说蒹是小的芦苇,葭是与芦苇相近共生的一种湿生植物;有人说蒹是未抽穗开花的芦苇,葭是芒;有人说蒹是芦荻,葭是初生的芦苇。这段诗意译成现代汉语,可以是这样的:芦苇苍茫无际,白露转化为霜,总是念叨着的那个人儿,在水的另一方;逆流而上去寻找,道路难走又漫长,顺流而下去寻找,那人儿又好像在水中央。

《关雎》《蒹葭》这两首爱情诗之所以最著名,最能打动人,最能让人记住,是由于它们能把男女的情愫,与原野、河流、沙洲、水生植物、水边禽鸟等经典农业意象恰切地结合起来。

《孙子兵法》里的水

水是兵家的工具。《孙子兵法》说:“胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。”意思是说,优势方驱动军队作战,就像决堤的积水涌入千仞河谷,具有压倒性优势。这是以水作为兵法的譬喻,是说要在战前取得绝对优势。又说:“激水之疾至于漂石者,势也。”意思是讲,奔腾的水迅猛到能冲走石头,凭的是势头。这也是比喻,也是要求在战前取得优势。又说:“夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚;水因地而制流,兵因敌而制胜;故兵无常势,水无常形;能因敌变化而取胜者,谓之神。”这段话的意思是说,用兵的原则就像水,水的原则是,避开高的接近低的,用兵的原则是,避开强的攻击弱的;水根据地形来决定形状和流向,军队根据敌情来决定取胜的方式方法,所以水流没有不变的形状,打仗没有固定的方法,能够根据敌情变化取胜,可称为战神。这亦是作譬,是要求在作战时必须敌变我变,不可死守成规。在以水作譬的情况下,水,通常是兵家战略视角、宏观视角、抽象视角的工具。

另一方面,水是兵家作战所凭借的地势环境或工具。举例来说,《孙子兵法》说:“不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军。”意思是说,不掌握山林、险阻、沼泽的地貌地物,就没法谋划军事行动。这是说战前要先熟知地形,不可盲目赴战。又说:“绝水必远水,客绝水而来,勿迎之于水内,令半济而击之,利,欲战者,无附于水而迎客,视生处高,无迎水流,此处水上之军也。绝斥泽,惟亟去无留,若交军于斥泽之中,必依水草而背众树,此处斥泽之军也。”这段话的意思是说,渡河必须离河稍远,对手渡河而来,不要在河里迎战敌人,敌人半数过河时展开攻击,效果最好,打算和敌人作战时,不要紧挨河湖迎敌,驻扎时要面南居高,不在敌人下游居留,这是水域作战的守则,过盐碱沼泽地时,快快离去不要逗留,假如在盐碱沼泽地中交战,应占据水草丰富背倚树林的地方,这是盐碱沼泽地作战的守则。这段话讲明了在水域、泽地作战必须遵守的原则,这些守则都是战争中以血和生命的代价换取的,因而无特殊情况则不能违背。又说:“上雨,水沫至,欲涉者,待其定也。”这段话的意思是说,上游下雨,水里有泡沫漂来,这时如果打算过河,要等水势稳定下来;这是因为洪水凶险,如果不掌握好渡河时机,有可能造成重大战斗减员,甚至可能导致整体战局逆转。又说:“杖而立者,饥也,汲而先饮者,渴也。”意思是说,敌人拄着兵器站立,说明饥饿,水打上来抢先喝,说明干渴;抓住战场上这些小细节、小情报,就能有的放矢,谋后而动。又说:“故以火佐攻者明,以水佐攻者强,水可以绝,不可以夺。”意思是说,用火助攻的一方智慧,用水助攻的一方胜敌一筹,水攻能毁灭敌人,但得不到战利品;这是说火攻和水攻各有特点,能想到火攻的部队是有智慧的,能想到水攻的部队是很强势的,因为水到时,一切就都淹没了、结束了。在这些文字中出现的水,则通常是战术视角、中观或微观视角、具象视角的工具。

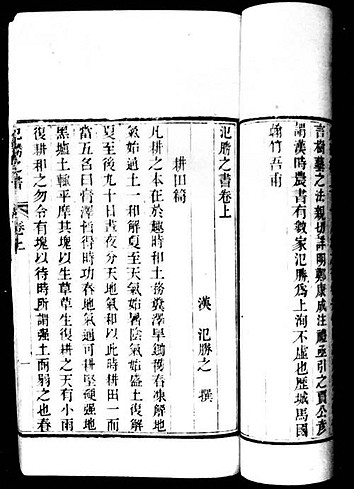

《氾胜之书》是我国现存最早的一部农书

《氾胜之书》里的水

水是农业的命脉,人与水共存、共生、共情的常情、常态,在农家的文字里,更能看得出来。水,特别是天然的雨水,在农家眼里是命,是命脉,是他们的至亲。《氾胜之书》是我国现存最早的一部农书,主要由西汉的农学家氾胜之总结当时黄河流域的农业生产技术著述而成。氾胜之对农业生产的一些关键要素进行了梳理,认为“凡耕之本,在于趣时,和土,务粪泽,早锄早获”。“趣时”,即“趋时”,就是要赶上农时;“务”,是专力从事;“粪”,是施肥;“泽”,是保水;“锄”,是翻草锄地。这段话的意思就是,耕种的要点,是要赶上农时,要使土地松软,要施肥保水,要尽早锄地尽早收获。农业总是天人合一的,如果不赶农时,如果不早锄早收,季节过去了,雨水降下了,当年的收成就好不到哪里去,颗粒无收也是可能的。但如果老天爷配合,人却不施肥,不保墒,不保水,不卖力,那当年的收成,也好不到哪里去。

在农业生产过程中,把握住雨水的去来及农水的使用,也十分重要。在氾胜之眼中,春天地气通畅,翻耕土地时,要注意把泥块压碎、耙平,让野草发芽,再把发芽的野草翻到地下去,“天有小雨,复耕”,如此这般,再硬的土地,也能变得暄软、宜作。等春气四溢,杏花繁盛时,就可以耕耘较为松软的土地了;先耕去一遍,待杏花落败时,又耕一过,并且适当压实,让野草发芽;再“有雨,泽,耕重蔺之”,就是等待下雨,土壤潮湿的时候,翻耕并且反复碾压,使土壤有适当的硬度。秋天耕地时,不要在无雨时翻耕,以免断绝地气,使土块坚硬干燥。冬天下雪,雪停后要随时把雪翻进麦地并压实,再下,就再翻;这样的话,立春以后,就有很好的墒情,虫也冻死了,庄稼的收成一定好。如果种水稻的话,种稻的田块不要太大,因为田块太大,水的深浅不容易把握。水稻育秧时,水要温暖一些,这时田塍之间的缺口要对准,以便让水直线流动,保持水温;夏至以后,水会晒得很热,这时就让田塍之间的缺口交错对不齐,水就会在流动时降温。以上这些,都是农业生产的经验性积累,没有长期的耕种实践,就不可能得到合乎事理的显性知识,后人自然也就无所承接、借鉴了。

《光明日报》(2024年06月07日 13版)