点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

寻“道”:语言文字的意象思维探究

演讲人:王云路 演讲地点:浙江大学古籍所 演讲时间:2024年5月

王云路 浙江大学敦和讲席教授、浙江省特级专家、教育部“长江学者”特聘教授。现任浙江大学古籍研究所所长,浙江省文史研究馆馆员,中国训诂学研究会会长等。著有《中古汉语词汇史》《汉语词汇核心义研究》《中古诗歌语言论稿》等。

语言文字是文化的载体,也是古人认识事物、看待世界的客观呈现,我们研究语言,就应当按照先民的思维逻辑去抽丝剥茧,看清内核,而不能一味强调公式或西化理论框架。我认为,从“技”到“道”的转化,应当是研究汉语尤其是研究古代语言的核心原则。

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”庖丁释刀对曰:“臣之所好者,道也,进乎技矣。……三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇(牛)而不以目视,官知止而神欲行。”

庄子笔下的庖丁,解牛技艺高超,展臂运刀,莫不中音和节,文惠君称赞其技法高妙。但庖丁却说,我喜好的是“道”,远远高于“技”啊!庖丁所追求的“道”,是更高的境界,即对“牛”的本质认识。

《列子·说符》对“道”亦有如下描写:

(伯乐年长,向秦穆公推荐善相马者九方皋)穆公见之,使行求马。三月而返报曰:“已得之矣,在沙丘。”穆公曰:“何马也?”对曰:“牝而黄。”使人往取之,牡而骊。穆公不悦,召伯乐而谓之曰:“败矣,子所使求马者!色物、牝牡尚弗能知,又何马之能知也?”伯乐喟然太息曰:“一至于此乎!是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观,天机也,得其精而忘其粗,在其内而忘其外;见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相者,乃有贵乎马者也。”马至,果天下之马也。

《列子》记录的九方皋相马之术,不管毛色、不管牝牡,看的是马的本质属性。这种深入观察和注重内在品质的精神,是最值得称道的,因而伯乐惊叹:九方皋相马竟达到这样的境界!这是超出我千万倍的地方啊!这就是“道”的境界。

如果只关注外在表象,则只能算是停留在“技”的层面。关于“技”的描写,比较典型的是宋代欧阳修的《卖油翁》:

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

陈康肃射箭“十中八九”,卖油翁以勺舀油“自钱孔入,而钱不湿”,都属于“无他,但手熟尔”,就是技艺熟练。陈康肃问曰“吾射不亦精乎?”卖油翁却认为是“熟”而非“精”。这也是“技”与“道”的差别。

古人讲究“道”,对许多事物的认识都有从“技”到“道”的升华过程。语言学习和研究怎样达到“道”的境界,这应当是我们追求的目标。文字不仅是古人生活的记录,更包含了先民对世间万物的认识,还有先民对各种动作、情感的体悟,我们的语言文字研究也应当由此入手,通过厘清先民的思维路径,找到深层和本质的脉络联系,最终达到“道”的境界。

徐锴校勘注释的《说文解字系传》。资料图片

从目前语言研究的发展历程来看,两方面因素的改变已经对相关研究产生了重大影响。一是语料的增加,比如甲骨金文的出现以及出土文献的发现,让我们得以重新审视《说文解字》以来对汉字字形的理解,许多过去很难解释的偏旁部首,都有了合乎情理的解释,让我们对词语使用的状态有了全新的把握。比如《战国策》记载的著名故事“触讋说赵太后”,清代王念孙《读书杂志》曰:“……此《策》及《赵世家》皆作‘左师触龙言愿见太后’。今本‘龙言’二字误合为‘詟’耳。太后闻触龙愿见之言,故盛气以待之。……《汉书·古今人表》正作‘左师触龙’。又《荀子·议兵篇》注曰:‘《战国策》,赵有左师触龙。’《太平御览·人事部》引此《策》曰:‘左师触龙言愿见。’皆其明证矣。又《荀子·臣道篇》曰:‘若曹触龙之于纣者,可谓国贼矣。’《史记·高祖功臣侯者表》有临辕夷侯戚触龙,《惠景闲侯者表》有山都敬侯王触龙,是古人多以‘触龙’为名,未有名‘触聋’者。”王念孙由此断言《战国策》记载的应当是“触龙言愿见太后”。而后续考古发现,诸如长沙马王堆汉墓出土的《战国策》残本等出土文献,恰恰证明了王念孙这一判断的正确性。二是研究手段和研究工具的改进。以前的传统研究主张“例不十,法不立”,需要研究人员用卡片记录一页页翻阅文本找到的语言例子,必须皓首穷经地苦读,方有“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的惊喜,也才有了王国维提出的“读书三境界”。而随着当下互联网、计算机技术的高度发展,研究人员拥有了更多更便捷的手段,能够将研究所需的知识和文献用例搜罗殆尽,研究进度和深度得以大大提高。在技术进步的时代背景下,我们更需要的就是加强思维能力、推理能力和逻辑判断能力,努力实现从“技”到“道”的转变。

徐锴校勘注释的《说文解字系传》。资料图片

从外在表象中探寻内在联系

如何从外在表象中寻求内在联系,这里我们试举一例。一般认为,隹部字、鸟部字存在不同。东汉许慎《说文解字》曰:“隹,鸟之短尾总名也。象形。凡隹之属皆从隹。”同时提出“鸟”是“长尾禽总名也”。段玉裁注:“短尾名隹,长尾名鸟,析言则然,浑言则不别也。”桂馥《说文义证》也说:“析言之,则隹、鸟异类,合言之,则隹、鸟通称。”段氏、桂馥用“浑言”“通称”是基于事实对许慎说的补救,而1927年的《增订殷虚书契考释》“曰隹”条有不同解释:“又卜辞中隹与鸟不分,故隹字多作鸟形,许书隹部诸字亦多云籀文从鸟,盖隹、鸟古本一字,笔画有繁简耳。许以隹为短尾鸟之总名,鸟为长尾鸟之总名,然鸟尾长者莫如雉与鸡,而并从隹;尾之短者莫如鹤鹭凫鸿,而均从鸟,可知强分之未为得矣。”这里提出的是“隹”“鸟”古代本为一字的观点。

这两个看起来完全不同的字,到底有没有关系?

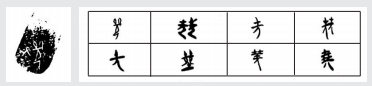

首先,我们对“隹”“鸟”字形进行比对。

仔细对比“隹”与“鸟”二字早期形状,其本质是一样的,并没有区别。后来分化出“隹”与“鸟”,推测是人为增加笔画和装饰所致,通过各种写法的图片汇总与对比,可以看出这一点。许慎当初分析“鸟”的结论:“象形,鸟之足似匕,从匕。”这也是强为解释,难道短尾鸟的足形状就不同了吗?我们不应当被表面的纹饰点画所迷惑。

“隹”的各字形

其次,我们还需要对使用这两个偏旁部首的汉字进行分析,考察其中可以互换者。

根据“雉”字在甲骨文和《说文》中的不同写法,可以看出只是偏旁精细化程度的不同。下面再举几个例子:

(1)《说文·鸟部》:“鶪,伯劳也。从鸟,狊声。”其观点是“鶪”字从“鸟”或“隹”,偏旁可以互换。

(2)《说文·隹部》:“雞,知时畜也。”“雞”同“鷄”,“隹”“鸟”作为偏旁可以互换。

(3)《说文·隹部》:“雅,楚乌也。”“雅”是“鸦”的古字,后来假借为“雅”义。《篆隶万象名义·鸟部》:“鸦,於牙反,雅。”《隹部》:“雅,鱼瑕反,正素也,乐器也。”

以上几字都是形声字,声符不变,义符则可以从“隹”也可以从“鸟”,且意义相同。这样的例子还有一些,从略。

“鸟”的各字形

再如《说文·鸟部》:“鷻,雕也。”段注:“隹部曰:雕,鷻也。”这两个相互为证的名称或用“隹”或用“鸟”作偏旁,也说明其含义是鸟类,而没有鸟尾长短之别。

其实,对于“隹”“鸟”二字同源的问题,早有学者讨论过。如裘锡圭先生在《文字学概要》(1988)中说:“‘隹’和‘鸟’在用作表意偏旁时往往可以通用,如‘雏’也作‘鶵’,‘雞’(鸡)也同‘鷄’,《说文》说‘隹’是‘鸟之短尾总名’,‘鸟’是‘长尾禽总名’,可能仅仅是根据字形推测的。”徐中舒《甲骨文字典》也说:“隹、鸟本为一字,古文字从隹与从鸟实同。”

再次,我们分析《说文》中出现的从“鸟”“隹”的形声字,鸟部字在《说文解字》中有115个,新附字4字,加上乌部3字,共计122个字,多为鸟类的专名词。而这些字所代表的鸟类大部分没有所谓“长尾”“短尾”的区别。

《说文》中注明长尾或短尾鸟且从“隹”“鸟”的形声字有三例:

(1)《说文·鸟部》:“鷮,长尾雉,走且鸣。”此例从“鸟”,但却解释为“长尾雉”,说明“隹”“鸟”本身就没有区别。

(2)《说文·羽部》:“翟,山雉也。尾长。从羽从隹。”山鸡尾长,却偏偏从“隹”,这也是矛盾的。

(3)《说文·鸟部》:“鹳,鹳專,畐蹂。如䧿,短尾。射之,衔矢射人。从鸟雚声。”此鸟明确“短尾”,竟然从“鸟”而不从“隹”。

此三例说明从“隹”“鸟”只表示类属,并不表示尾巴长短与否。

“雉”的各字形

简言之,从“隹”与从“鸟”的字,本质上可以视为同一个部首,都是指鸟的名称、状态或与鸟相关的工具等,并无强调鸟尾长短的区别。许慎根据他所能够见到的字形进行的判断是不正确的,段玉裁根据语言事实进行了纠正,但是不够彻底,原因是他还缺乏更进一步的证据,致使如今的大型工具书如《汉语大词典》《汉语大字典》都按照许慎的说法强为分别。这个例子也说明,对前人的研究结论要有科学的怀疑精神,不能囿于表面现象,要透过现象看本质。

辨析语言文字中包含的古人思维方式

目前我们尚无法掌握全部语言文字的本义和原貌,但是我们可以一步步向真相靠近。这里以“尧”(繁体作“堯”)字本义的探究为例。

《说文·土部》:“堯,高也。从垚在兀上,高远也。”段玉裁注:“堯,本谓高。陶唐氏以为号……堯之言至高也。”堯,会意字,从垚在兀上。《说文·垚部》:“垚,土高也。”《说文·儿部》:“兀,高而上平也。”王筠句读:“垚、兀皆训高,堯合为一,则弥高矣。”故“堯”本义即为高。

但古人造字的规律是要有一个具体的意象,不能是完全抽象的“高”。现有文字材料中,“尧”字最早字形收录于《甲骨文合集》(编号9379),卜辞内容释为“尧入”,甲骨文的这个“尧”字,或许指的是上古时期的部落联盟首领。从此“尧”来看,描述的大体上是人跪坐之形,头上有高高的发饰或帽子,有学者认为头顶上的是土,恐怕不合情理。或许最早的“尧”字描述的就是一位部落联盟首领的样子,即上古时代的“尧”;也有人认为“尧”是后人给古帝陶唐氏之谥号。虽然“尧”字的起源目前无法明确,但我们可以肯定的是,“尧”字最初是用来盛赞陶唐氏品德高尚的。

而通过分析《说文》以“尧”作为偏旁的形声(兼会意)字,我们发现大多数此类字都是表示某类事物的“高”。例如:顤,意为额头高;峣,意为山高;翘,意为尾巴高举;趬,意为抬高腿走;骁,意为马高大;獟,意为犬高大;晓,意为日高升;烧,意为火焰高;浇,意为水从高处洒下;荛,意为草长高;哓,意为声音变高;等等。

另外,纵向为高,横向为长。长则可曲。故《说文》中从“尧”的字还指某类事物的“长而曲”。如:绕,绳缠绕;桡,木弯曲;挠,手弯曲;蛲,虫弯曲;等等。

“尧”的各字形

从以上例证可知,许慎虽然无法分析“尧”的造字义,但是“堯,高也”的解释是可信的。从“尧”字的偏旁部首应用来看,古人观察能力令人惊叹,他们能够看到这些属性、类别毫无关联的事物所共有的特征——高,因此才会采用同一个声符“尧”来统摄之,那么,我们分析时就不能仅从单个字来解释了。总之,形声兼会意字是字形中非常重要的一类,呈现了古人对事物间联系的思考和联想,我们如果厘清古人的造字思路,再用归纳法反推,依然可以寻得古人之“道”。

对古人造字意象的还原

流传至今的文字,记载了百姓的日常生活,也保留了古人的真实生活场景,更反映了历史的变迁与进步。陈寅恪曾说:“凡解释一字即是作一部文化史。”我们也可以说:因为一个字能够牵涉出一串字,能够明白地展现古人造字时的所思所想,那么我们的研究就不能局限于单个字,就需要去重新探析古人之“道”。

“意象”不单是文学中的理论概念,还是汉语言文字中的一个重要概念。因为先民创造汉字表达的是一种意象,换言之,汉字是通过创造意象来表达含义的。这里我们以“宀”部字构成的几个词语为例,看看古人表达的意象。

《说文·宀部》:“宀,交覆深屋也。象形。”段玉裁注:“古者屋四注,东西与南北,皆交覆也。有堂有室,是为深屋。”“宀”是一种四面有墙,上有覆盖,内有堂有室的深屋。“宀”的甲骨文字形即为房屋的侧视之形。从“宀”字本义大多与居室相关,这是我们都知道的,但是一部分“宀”部字其实还隐含了古人因居住不同环境产生的相应心理与情感。

(一)“寒”字的意象。汉语中有“寒门子弟”“家境贫寒”“光临寒舍”“寒酸”等词语,《说文》:“寒,冻也。”那么这些词语中的“寒”能不能换成“冷”或“冻”?显然不能,因为“寒”这个字的意象蕴含了先民造字的心理活动,其情感体验隐藏于这个字的构造之中,这种情感体验至今还在影响我们对语言文字的运用。

“寒”字造字义就是表示一贫如洗的简陋居室,以及人在其中寒冷、窘迫的状态。《说文·宀部》:“寒,冻也,此人在宀下,以茻荐覆之,下有仌。”许慎的说解已经很准确和完备了。而西周大克鼎、小子发鼎上的金文“寒”字,形象而具体:屋中人在草中,上面盖草,下面垫草,而草垫下面还有冰。“寒”创造的是一个鲜明可感的意象,表达的核心义是贫寒。

由此“寒”之意可分两方面。一是贫穷。《史记·范雎蔡泽列传》:“须贾曰:‘今叔何事?’范雎曰:‘臣为人庸赁。’须贾意哀之,留与坐饮食,曰:‘范叔一寒如此哉!’乃取其一绨袍以赐之。”汉徐干《中论·贵验》:“伊尹放太甲,展季覆寒女。”此二例中“寒”犹言贫困,低贱。二是寒冷。晋陆机《叹逝赋》:“步寒林以凄恻,玩春翘而有思。”贫寒自然有悲凉和惧怕的心绪,如“心寒齿冷”“噤若寒蝉”。通过了解先民创造“寒”字时的意象,我们对“寒碜”“寒酸”“寒舍”等词的理解可以更加清晰。

“寒”的造字义反映的是恶劣的居室条件,古人同样也造了不少字来表示居室环境好。如《说文》:“完,全也。”“完”本义为居室周全。“宽,屋宽大也”“宥,宽也”,可见“完”“宽”“宥”本义都指住宅周全宽大,人在其中生活舒适。因此,才有“大户人家”之说。再看表示家境富裕的字:“实”(實),从宀,从贯,指家中有钱财。“宝”(寶),从宀,从玉,从贝,表示家里有宝物。《说文》:“富,备也,一曰厚也。”所以有双音词“殷实”“厚实”“宝贝”“富裕”等用法。

西周大克鼎上的“寒”字

西周小子发鼎上的“寒”字

(二)“安”类字的意象。《说文》:“安,静也。从女在宀中。”“安”,甲骨文为一女子在屋内跪坐之形。古人认为,有屋有女即为安。“安”通过这个意象揭示了有家人的居住心理。所以“心安理得”“安之若素”都体现了安然、安逸、安稳的情感和心绪。《说文》:“寍,安也。从宀,心在皿上。皿,人之食饮器,所以安人也。”屋内有吃的东西,即为“寍”(宁)。故段注“安”字曰:“此與寍同意。”段玉裁深刻地洞悉了古人造字的初始意图:“安”表示屋子里有女人,“寍”表示屋子里有食物,这不就是古人描绘了一个温馨的家的意象吗?

《说文》:“定,安也。从宀正声。”人走入屋中即为定。“宓,安也。”“宴,安也。”“宜,所安也。”这些字都反映了古人在有了房屋居所和家人之后安定、坦然、舒适的情绪感受,体现了居室对人心理的巨大作用。当然,只有在词语中,在语境中,在一串连贯的表达中,这些单个字的蕴含义才会充分展现出来,语言的审美价值和隐喻意义才能体现出来。“安心”“寒心”表达了完全相反的心境和情感,也是证明。

最能够代表古人造字情感的高频词大约是“家”。《说文》云:“家,居也。从宀,豭省声。”“家”之本义为“人之居”,是一种干栏式建筑类型,记录了古代人豕同居一屋的原始居住状态。关于“家”在人们心中的地位,这里就不赘述了。

许慎像。资料图片

汉字创造的是一种图示化的意象,其特征是从具象到抽象,最终将古人的衣食住行、行为心理以及自然万物都惟妙惟肖、细致入微地保留至今。尤其在字形偏旁的巧妙运用方面,既能清晰彰显所指事物的外在类属,又能明白标示读音和内在特征,实在让人叹为观止。古人造字时对事物间联系的把握,靠的是抓住本质特征,“九方皋相马”正能够体现这种精神。汉字作为表意文字,表的是意象之义、语境之义,其中蕴含之“道”,潜移默化地影响着、滋润着中国人的精神气质与思维方式。东晋王羲之著名的《兰亭集序》结尾有这样一段话:

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

这段话用于对文字的理解,依然适用:先民造字,以一个画面、一个意象,来记录和传达他们对一切事物、动作和情感的认知与体悟,我们每每窥见昔人造字兴感之由,若合一契,未尝不动心惊目,感慨系之。“后之视今,亦犹今之视昔”,在先民那里如此,在后人那里依然如此。比如《说文》:“窨,地室也,从穴,音声。”“窖,地臧也。从穴告声。”“地窖”“窨井”等名称,沿用了几千年,读音与意义均毫无二致。“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”我们研究语言文字,应当追寻先民的思维路径,努力寻找文字深层和本质的脉络联系,以求达到“道”的境界。

《光明日报》(2024年06月22日 10版)