点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【致美院毕业生的一封信】

编者按

6月16日,《致美院毕业生的一封信》栏目首期刊登了中国美术学院院长高世名的信,文章情真意切,鼓励学生怀“作者之心”,立“有为之学”,反响热烈,许多读者认为这是最好的毕业礼物。本期四川美术学院院长焦兴涛倾情撰文,他提出“艺术不应该仅仅是美术馆里供人欣赏的对象,而是应该走向社会,走向大众,内化为真实生活中不可分割的一部分,重建艺术与生活的连接性”,并寄语美院学子们“秉持信念、相信艺术、胸怀高远、大道笃行”。

作者:焦兴涛(四川美术学院院长)

亲爱的同学们:

见信如晤!

每年的六月,四川美术学院东大门前的广场是拍摄毕业照的好地方。几百个同学穿着统一的学位袍,错位有序地站在一起,背后是郁郁葱葱的树林,在衣着崇尚个性的美院是一道难得一见的风景。毕业照拍摄的最后一个环节,摄影师总会让大家来一张放飞自我的大合影,于是,一片欢呼声在身后响起,在那一刹那,我没有回头,却依然看见了那些把帽子抛向空中时展开的双手,如同一朵朵绽放的栀子花。我坚持端坐的姿势,一动不动,没有改变,这原本是毕业照中导师们正确的打开姿势,但在今年,这个姿势对于我有了更多的意义。我想在不同专业的同学不同姿态的毕业合影中,能够给大家一个确定不变的姿态和微笑!

在你们即将怀抱梦想走出校门之际,不论未来如何,母校不变的牵挂和始终如一的支持,会一直在那里,成为或许不那么确定的未来中一份确定无疑的温暖记忆。

如今,算法和科技不断推动生活和生产的变革,接踵而来的改变令人目不暇接。人工智能冲击着艺术与设计的固有领域,也不断催生艺术的新图景。此时此刻,始终如一和确定无疑的,除了毕业合影中的笑脸,还有对于艺术的执念。

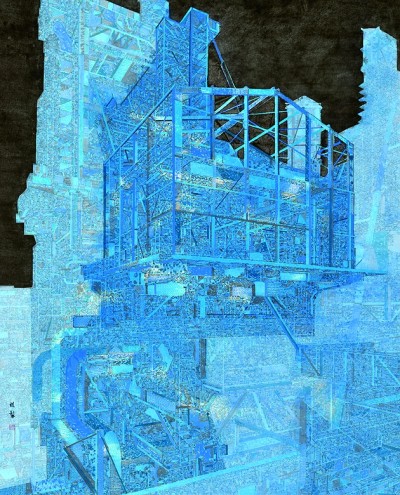

空间在轨机器人(艺术设计)周亿博

艺术的价值是什么?对于这样一个“老”问题,每一个时代每一个社会都会给出常问常新的回答。一百年前,蔡元培在《新青年》发表的文章中说道:“盖以美为普遍性,决无人我差别之见,能参入其中。食物之入我口者,不能兼果他人之腹……美则不然……我无损于人,人亦无损于我也。隔千里兮共明月,我与人均不得而私之。”“明月”是审美的对象,“共”是审美的目的。相隔千里、互不相识的芸芸众生,通过对一轮明月的欣赏和观看,以及对与之相关的诗词歌赋和艺术形象的联想,获得共情,增进共识,进而共享共同的文化观和价值观。在我们的文化传统中,“共”“同”和“一”是联系在一起的,所以我们会“同唱一首歌”“拧成一股绳”,并倡导“同一个世界”“同一个梦想”。这正是美育的要义,也是中华文化中极有价值的部分,从“各美其美,美人之美”,进而走向“美美与共,天下大同”。这是美的价值,更是艺术的目标。在今天,用艺术讲好中国故事,传播好中国声音,塑造可信、可敬、可爱的中国人形象,这是新时代赋予艺术应有的使命和价值,也是对每一位希望坚持艺术梦想的同学的期冀和要求。相信艺术,就是相信艺术是建设中华民族现代文明不可或缺的力量。

“开放的六月——四川美术学院艺术游”从2005年首次对社会公众开放至今已经走过二十年。今年,短短的十几天时间里,美术馆的线下展览观展人数就达到了33万人,线上媒体热情高涨的关注和传播,更让展览成为这个城市和社会的文化事件。在人山人海的展览馆内,我问过几个年轻的父母为什么愿意带孩子来看展览,他们的回答如出一辙:想让孩子来开开眼界、启发思维。看来,艺术吸引大家的已经不是简单的视觉愉悦,而是那些让人脑洞大开的冲击,以及对“情理之中,意料之外”的热切期待。艺术的价值正在于为我们的社会提供宝贵的想象力和理解世界的不同角度,在于基于共同价值观下的自由探索和艺术创新。

今天,鼓励创新创造已成为社会的共识。艺术创造同样需要创新,对优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,就是以中华文明为基底,用今天的观念思想对传统文化和艺术进行转译和重新阐释,并借鉴世界文化进行从无到有的创造,正如梁启超先生所言“淬沥其所本有而新之,采补其所本无而新之”。

如果说艺术的社会意义在于通过社会美育凝聚共识,那么艺术的时代意义就在于为整个社会注入宝贵的创新思维和创新思想。

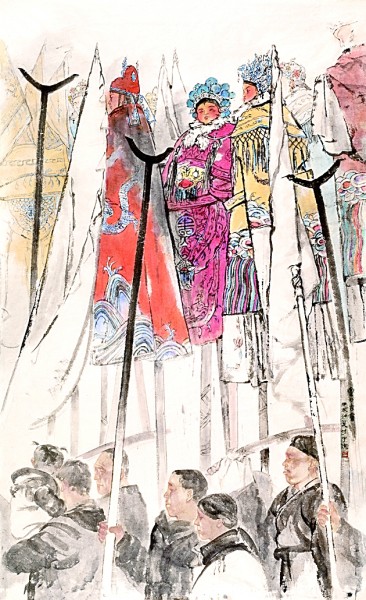

道口古会(中国画)付宇洁

对于即将走出校门面对社会的同学们来说,通过艺术习得的创造力和想象力,让你们拥有了一种无法替代的先天优势,那就是对创造和创新本能的渴望和追求。中国经济模式的转型、新发展理念的提出,使得艺术创新的社会场景发生了很大变化,艺术从业者在讲好中国故事、传承共同价值观的同时,还需要发挥艺术天然的创新特质,深度参与到国家经济社会发展的宏大场景之中。

不是每一位毕业的同学都一定能成为艺术家、设计师,但是你们完全有能力成为这个时代的创意创新工作者。近年来,蓬勃发展的艺术赋能乡村振兴、与城市更新、社会治理相关联的社区艺术、与心理健康相联系的艺术疗愈以及与共同价值观塑造相联系的社会美育,都已经成为今天艺术新的面向和领域。

2012年,当我和川美的研究生们来到贵州一个偏僻的小镇时,除了一个愿望和梦想,我们并不知道自己要干什么。这个梦想就是,艺术不应该仅仅是美术馆里供人欣赏的对象,而应该走向社会、走向大众,内化为真实生活中不可分割的一部分,重建艺术与生活的连接性。十二年来,我们和当地的木匠、村民、加油站老板、修车师傅一起成立了“羊磴艺术合作社”,在当地的街道饭馆、菜场铺面、田间地头,通过共同参与的艺术实践和艺术创作,重塑乡村的面貌。经过十几年的持续努力,让这个黔北地区平平无奇的小镇,成为今天艺术赋能乡村振兴的重要典范。面向生活的艺术、面向社会的研究、面向大众的学术是川美艺术教育中最具特色的部分。如果没有这样持续的坚持和努力,愿望和梦想可能依然停留在十二年前。

蓝境(中国画) 闫祺

创新创造、坚持笃定、心无旁骛,是链接理想和现实之间的独木桥。

想象你是一个刚拿到驾照的菜鸟,马上需要开车翻越一座险峻的高山,山路崎岖,旁边就是万丈深渊,你恐怕很难鼓起勇气。但倘若是在夜晚,车灯让你的目光所及只有车前50米的道路,你只需要专注于眼前的路段;等到黎明到来之际,一回头,会发现自己已经悄然逾越了之前甚至不敢正视的阻碍。志存高远,须当跬步千里,心无旁骛,日拱一卒,把每天的进步和日课作为目标,许多此时此刻难以索解的问题以及难以克服的障碍,在坚定的愿力面前都会成为过眼云烟。

六月的川美校园中,弥漫着各种树木若有若无的味道,交织着黄桷兰的淡淡清香,如同毕业之际的期待与怅惘,让人沉醉。前几天,有同学问我:“老师以前迷惘过吗?”是的,不仅过去迷惘过,现在有时也难以避免地感到迷惘。因为每个人的人生永远伴随着选择,而选择就意味着不确定。这是人生的必修课,这是成长的催化剂,是青春的盐。无数次大大小小的选择决定了我们生命最终的轨迹,人生的成长必须通过这样的方式来完成。

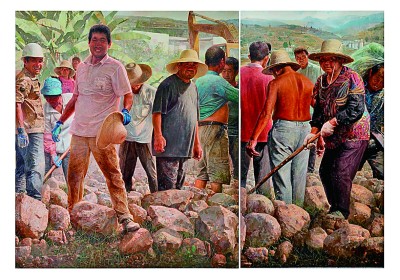

赞歌·幸福之路到我家(油画) 尚超

看到网上的一位导师说,如果要送同学们一份不花钱的毕业礼物,理想就是最好的选择。我想,对于即将走出校门的同学们而言,除了知识,只有青春和梦想,才是你们可以公平拥有的生命的馈赠。

如果梦想能永远和我们如影相随,那么我们所有此时的疑虑和犹豫都会烟消云散。

希望亲爱的同学们秉持信念、相信艺术、胸怀高远、大道笃行,在与人民共情、与国家同心、与时代同行中,跨越山海,创造属于自己的美好未来!

专此布达

并颂时祺!

焦兴涛

于四川美术学院虎溪校园

(本文配图均为四川美术学院优秀毕业作品)

《光明日报》(2024年06月23日 12版)