点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:薛 冰(南京市作家协会副主席)

几年前读《芳华修远:第十九届国际植物学大会植物艺术画展画集》和《嘉卉:百年中国植物科学画》,笔者就记住了曾孝濂这个名字。作为中国植物科学画第三代画师的领军人物,他独树一帜的科学画作品,对植物科学画的真知灼见与前景展望,激发了我的兴趣和关注,所以,这本以《自然而然》为题的曾孝濂自传,也就自然而然成为我的案头新书。

该书文字生动流畅,插图惊艳,将读者引入科学与艺术交融的境界。书中精心选配的许多珍贵的历史照片,如一部部鲜活的图像志,生动记录着中国植物学史的重大事件与重要人物,为读者展开传主曲折的心路历程,铺陈出一幅涵盖中国植物科学画和博物画的世纪图卷。

该书出版后受到读者的喜爱,入选2024年8月中国好书榜,也是自然而然。

机缘与选择

曾孝濂的一生经历,可以归纳为两个关键词,一个是机缘,一个是选择。

1958年,曾孝濂高中毕业,被中国科学院植物分类研究所昆明工作站录用。当时他赶上了一个难得的机缘:《中国植物志》的编研工作在1959年由国家正式立项。参加此项工作的有全国80余家科研单位的312位植物分类学者和164位绘图人员,他们在前辈植物学家的研究基础上,经历了漫长的45年光阴,直到2004年才正式出版该书。《中国植物志》全书80卷、126册,5000余万字,是当时世界上规模最大、种类最丰富的植物学巨著,标志着中国植物学基础理论研究达到世界先进水平,同时该书的编撰也培养了一大批植物学人才。

曾孝濂因早年有绘画基础,便成为《中国植物志》的一名绘图人员。在他看来,能从事与自己兴趣爱好一致的工作,便是被幸运眷顾的人。

“其实植物科学画比工笔画更难,一朵花是5个雄蕊还是6个雄蕊?这个不能画错。没有植物学知识做支撑,容易出错。”曾孝濂说,植物科学画必须要做到“无一花无出处,无一叶无根据”。他的每一幅画,信息量极其丰富,除了根、枝、花、果外,连分类学家最看重的叶片正、反、侧面的形态都有。作为画家,曾孝濂说自己力求把植物画美,不能改变植物特征,就从光线、色彩、虚实、明暗上下功夫。他说自己有强迫症,画植物有固定步骤,一般是先看照片,之后去原产地写生,拿到标本后解剖,直到对植物有了十足把握才下笔。例如画大蒜,为了观察大蒜的开花过程,他足足花了两年时间。

如果说参与《中国植物志》的编撰工作是一种机缘,那么曾孝濂数十年如一日甘于寂寞,将植物科学画作为自己的唯一人生目标,就是自主选择。他在自传中说:“他们(植物科学画画师)倾其一生为植物画像,用写实而朴素的绘画语言,展现各种植物的生长规律和形态特征,帮助人们一目了然地认识这些植物。这些作品一般只以插图的形式出现在植物志和植物学专著中,成为这些著作不可或缺的组成部分,而这个群体却从不邀功,甘当配角,他们用辛勤的汗水为国家做了实实在在的事。”

数十年奋楫笃行,曾孝濂在工作中脱颖而出。1983年中国植物学会设立(植物)科学画专业委员会,他任副主任,1988年又担任该委员会主任。在尽力做好本职工作的同时,曾孝濂在艺术追求上,也做出了开创性尝试。在学习欧洲的现代植物画技法,逐步适应植物志工作需要的过程中,他把中国画的白描形式引入植物志的插图中,为科学插画赋予了中国传统笔法的韵味。比如在为《云南山茶花》做插图时,曾孝濂突破了植物画不画光影只画固有色的常规,把阳光的照射带进了植物画,为后来的《百花图》《百鸟图》创作找到努力的方向,奠定了基础。1979年,《云南山茶花》组画以及他的《林海行》线描插图,入选全国科普美术作品展览并获奖。这让他明白一个道理,科学插画并非只限于服务科学,根据受众的需要或者不同服务对象的不同需求,可以在科学性和艺术性之间有所侧重。1992年,香港中文大学邵逸夫堂举办了他的首次个人画展:“科学与艺术的结合——曾孝濂绘画作品展”。1998年中国美术馆举办“百鸟图——曾孝濂科学美术作品展”,之后云南人民出版社又出版《中国云南百鸟图》,他在该书后记中写道:“我不期盼人人都喜欢这些画,但愿看画的人能喜欢这些鸟。人和自然应该和谐相处,鸟类和人类一样应该拥有生存和繁衍的权利。”

读了这本书,我才了解到,曾孝濂还是一位邮票设计家。1991年6月发行的《杜鹃花》特种邮票,是他首次将博物画引入邮票设计之作,并荣获年度最佳邮票奖。次年设计的《杉树》特种邮票亦获此殊荣。此后他多次参与设计花、鸟题材的邮票。这些成功的尝试,使曾孝濂在面对植物科学画的转型之际,没有惶惑与动摇,而是多了一分有底气的选择。

《中国鸟》邮票原画,2008年。 曾孝濂 绘 图片选自《自然而然:曾孝濂自传》

笔墨与时代

曾孝濂凭借机缘与自身选择,在植物科学画领域取得诸多成就后,并未停下探索的脚步。一向领异标新、得风气之先的曾孝濂,清醒地意识到笔墨与时代的关系。他说:“随着《中国植物志》的完成,生物绘画已从科研院所和科学专著中走出来,进入大众的视野。笔墨当随时代,只有时代的才是历史的。”又说:“随着国家生态文明建设的蓬勃发展,随着人与自然和谐共生的理念日益深入人心,博物画作为一个古老的文化元素,顺应时代潮流,焕发出新的活力,博物画的春天来临了。”如今的博物画已经成为大众喜闻乐见的绘画形式,以青年画家为主的创作群体已经形成。博物画以通俗朴素的绘画语言,成为人和自然沟通的一种渠道。

2014年《中国国家地理》杂志社举办自然影像大赛,曾孝濂担任评委,他发现竟有那么多的年轻人喜欢自然影像,用摄影和绘画的形式讴歌自然。2017年,博物画发展中心在北京成立。中心聚集了一大批博物画爱好者和年轻画家。从此博物画群体有了一个交流理念、切磋技法和展示作品的重要基地。中心还经常组织中小学生开展诸如自然笔记一类的系列活动,在孩子们幼小的心灵播种下生态意识的种子。

“握紧手中的画笔,摸索自己的创作途径”。如今年过八旬的曾孝濂还念念不忘生态水墨画的创作,他尝试用中国画的形式,表达符合现代生态学理念的内容。他认为文化艺术领域各种风格和流派相互碰撞与包容的大格局是不会改变的。

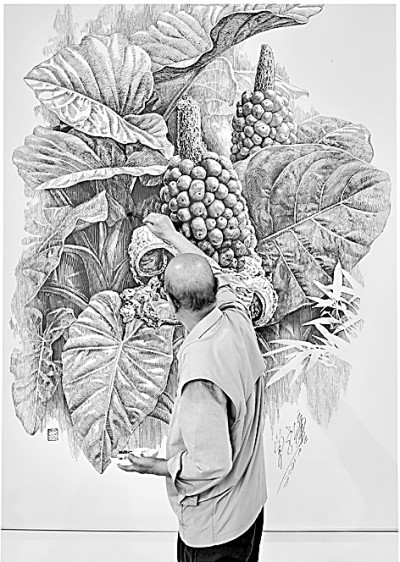

2022年曾孝濂为“画与相”展览制作大幅复制画。 刘香成 摄 图片选自《自然而然:曾孝濂自传》

科学与艺术

曾孝濂说:“我一生一世徜徉于科学与艺术之间,在科学和艺术的缝隙里左右逢源。科学的思维是抽象的,艺术的思维是形象的。其实科学尤其是生物科学不排除形象思维,艺术也不排除抽象思维……寻根求源,那么科学和艺术都源于大自然。科学家和艺术家的境界是相通的。”这种相通,不仅表现在绘画上,也表现在文字上。如该书第三章关于热带雨林的描写,从雨林环境到植物形态、生长特性,从兽、鸟到昆虫,妙趣横生的文字,辅以精准形象的图画,使读者如同身临其境。生机勃勃的绿色世界让读者感悟到物竞天择、适者生存的真谛。植物、动物、微生物,无数的生命个体交织在一起,相互竞争而又相互依存,经过漫长岁月的磨合,构成各式各样的生态网。每一个生命都有相对平衡的生存空间,犹如一个交响乐队,各自发出自己的音响,所有音响合成一曲和谐的生命之歌。

曾孝濂从科学与艺术的关系,科学画的原理与技法,写生与创作,博物画的本土创新,博物画与邮票设计,中国画与摄影的关系等多维角度,对自己的艺术人生进行了全面总结。“在人生的旅途中,每走一步并非都是预先设计好的,要学会珍惜和把握生活中的不期而至,看似偶然的相遇相知,或许会决定你的志向、观念和人生。你会心甘情愿地为之付出和拼搏,尝尽人生百味而又淡定从容,一切仿佛都是顺理成章而又自然而然。”书名《自然而然》的命意就在这里。类似的感悟在这部自传中随处可见,成为该书的一个重要特色。

《自然而然:曾孝濂自传》

曾孝濂 著

江苏凤凰科学技术出版社

《光明日报》(2025年02月06日 11版)