点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:熊梅(西华师范大学历史文化学院教授)

蜀道,是中国历史上从关中平原穿越秦岭、翻越巴山、到达四川盆地的交通大动脉。一般观念认为,该道由“北四南三”构成,即北段穿越秦岭的子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道和南段翻越巴山的金牛道、米仓道、荔枝道,也有将北段祁山道、南段阴平道纳入蜀道体系的。在数千年的历史长河中,作为南北路网的重要组成部分和东西交流的重要通道,蜀道不仅承载着交通功能,更是一条蕴含丰富文化内涵的长廊。

由蔡东洲主编的《蜀道十讲》一书,从线路演变、国家治理、历史遗迹、石窟造像、摩崖石刻、古道树木、文化交流、文学创作、书法艺术、域外文献十个维度,全面生动地讲述了蜀道的故事,对普通读者了解这一古道及其历史遗存颇具意义。

《蜀道十讲》 蔡东洲 主编 四川人民出版社

控蜀道 争天下

蜀道,作为连接中原与西南地区的关键通道,自古就是兵家必争之地。它不仅是“路”,更是政治、军事、文化交流的“桥”。《蜀道十讲》不仅通过历史文献,还通过考古资料,梳理了蜀道的历史渊源与地理演变。

据《太平御览》引《蜀王本纪》记载:秦惠(文)王时,蜀王不降秦,秦亦无道出于蜀。蜀王从万余人,东猎褒谷,卒见秦惠(文)王。惠(文)王以金一笥遗蜀王,蜀王报以礼物,尽化为土。秦王大怒,臣下皆再拜贺曰:“土者,土地,秦当得蜀矣。”秦王恐亡相见处,乃刻五石牛,置金其后,蜀王以为金便,令五丁拖牛成道,致三枚于成都。秦道乃得通,石牛之力也。

“石牛便金”“五丁开道”,是关于蜀道如何得以开通的最广为人知的记载。然而,《蜀道十讲》细心勘察,通过比照《华阳国志》《水经注》等典籍,提出其中并无“秦亦无道出于蜀”的表述,指出金牛道在“五丁开道”之前已然存在,并佐以新石器时代陕南、关中与成都平原出土器物“文化面貌相似”,甲骨文中有“伐蜀”“克蜀”等考古学证据,廓清在秦惠(文)王之前,秦蜀之间已有道路联通这一事实。

战国时期,秦取巴蜀,不仅为秦国拓展了疆土,还使得关中与巴蜀这两片沃土通过蜀道的连接,形成了一个强大的整体。它结束了四川盆地长久以来相对封闭的状态,为秦日后统一六国奠定了坚实的经济和军事基础,也使巴蜀成为我国统一多民族国家中不可或缺的一部分。

据《蜀道十讲》,蜀道还是后世王朝实施军事行动必须争夺的重要关隘。

汉中石门栈道 图片选自《蜀道十讲》

楚汉争霸期间,刘邦通过武关道争取“先入关中者为王”的战略引起了项羽的猜疑。从鸿门宴死里逃生的刘邦接受了“汉王”的封号,并在南下途中破坏了蜀道上的栈道。在“萧何月下追韩信”和“明修栈道,暗度陈仓”的历史故事中,刘邦最终依靠对故道(陈仓道)的控制和对关中平原的重新占领,开启了东进的大门,建立了统一的汉王朝。

三国时期,蜀汉依托蜀道的险峻,多次成功抵御了曹魏的进攻。诸葛亮“六出祁山”“秋风五丈原”等故事,至今仍让人潸然。

南宋时期,面对金军的南侵,时言“无蜀则无东南”,蜀道因此成为宋金对峙的前线。张浚极力主张“经营川陕,保全东南”,正是基于蜀道在战略防御中的关键作用。随着宋蒙战争爆发,余玠在四川盆地的水陆要道修建了山城,实施“坚壁清野”(坚守壁垒,使敌人无法攻进阵地)的策略,与蒙古军形成对峙。

鉴于巴蜀地区易于形成割据势力,元朝采取了“犬牙相入”的治理策略,将原本属于四川的汉中地区划归陕西管辖,从而对蜀道和巴蜀地区施加了制约。明清时期,无论是李自成等在蜀道与明军的交锋,还是清王朝利用蜀道为大小金川战役运输粮草,蜀道对于国家统一和边疆稳定的重要性日益凸显。直至近现代,蜀道在川陕苏区的建立和解放大西南的进程中,依然扮演着至关重要的角色。

回顾历史,一系列深刻影响国家统一的军事行动在秦岭与巴山之间的蜀道上反复上演。蜀道始终是统一多民族国家形成与长治久安的战略要地。

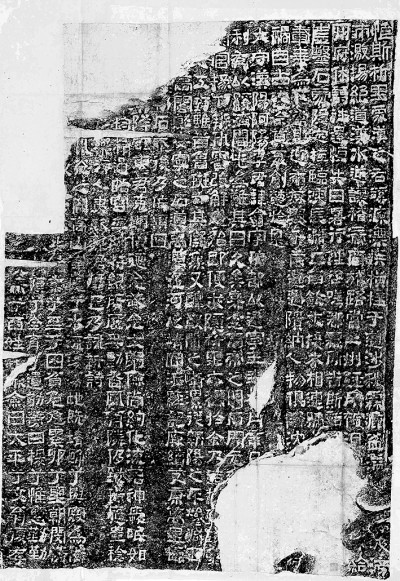

《郙阁颂》拓本 图片选自《蜀道十讲》

存遗迹 记事功

蜀道作为中国历史上极具盛名的古道之一,其价值绝非限于军事、政治与商贸往来,它还是一条有着丰厚文化遗产与独特艺术魅力的交流之道。

《蜀道十讲》分门别类解读了蜀道沿线的绝壁栈道、关隘城堡、石窟造像、摩崖碑刻等古道遗迹以及它们所承载的深厚文化内涵。读者可以直观地体验蜀道所经历的沧桑变迁,更深入地洞察古代建筑、宗教、艺术等领域的发展脉络,从而理解蜀道在文化传播和民族融合中所发挥的桥梁作用。

以石窟造像为例,《蜀道十讲》指出,佛教石窟艺术大约在南北朝时期传入四川地区并逐渐传播开来。金牛道入蜀沿线的今四川北部广元、绵阳、成都以及阿坝等地,都发现了相当数量的摩崖造像和可移动造像,表明佛教石窟艺术的传播与蜀道之间存在非常密切的关系。

《蜀道十讲》的精彩之处,还在于对蜀道石刻进行了详细且精当的梳理。

古往今来,在蜀道上往来的赴任官员、南北商贾、文人墨客以及修栈开道的地方官吏,通过石刻这一形式,留下了灿烂辉煌的文化遗迹。根据内容,石刻可分为摩崖石刻、指路碑、示界碑、仪制令碑、警示石刻、功德碑记、题咏游记、造像与窟壁题记等。《蜀道十讲》择其要,对《何君阁道碑》《郙阁颂》《仪制令》等具有代表性的石刻进行了详细介绍,对“石门十三品”与“蜀道汉魏石刻史料”作了列表式梳理。

凿刻于东汉光武帝建武中元二年(公元57年)的《何君阁道碑》,是旄牛古道上最早记载开凿道路的纪功碑,全文共52字,简略记述了蜀郡太守何君委派属员在邛水上开通栈道的历史事件。碑刻古朴端肃,隶书中兼有篆体笔意,四周有阴刻边栏,上宽约73厘米,下宽约76厘米,纵长约65厘米,宛如一枚硕大的印章镶嵌在古邛水边的崖壁上。

摩崖石刻《郙阁颂》位于今陕西省略阳县徐家坪嘉陵江西岸峭壁上(东汉此地名析里)。此地为古蜀道陈仓官道最为险绝之地,由于“汉水逆让,稽滞商旅”,驿道经常阻绝,于是太守李翕派衡官掾仇审建造析里大桥,从此古道安宁,百姓欢欣,故刻此碑。碑为隶书,高1.72米,宽1.25米,共刻533字,其书法浑厚古朴,运笔沉郁稳健,是汉代摩崖隶书中的精品。

除造像与石刻外,《蜀道十讲》对蜀道其余遗存的描述,也宛如一幅绚烂的长卷。从道通南北的路网体系,到惟天设险的蜀道关隘;从烟火人间的蜀道城镇,到天筑坚城的蜀道城堡;从长虹卧波的蜀道桥梁,到梵宫真祠的蜀道寺观,作者们无不用细腻的笔触,描绘了蜀道沿线历史遗迹的丰富多样,让笔者仿佛穿越时空,亲身感受到了古蜀道的兴盛与繁华。

述文脉 阐艺境

蜀道沿线的自然风光和人文景观,为历代文人墨客提供了无尽的创作灵感。据不完全统计,中国文学史上关于蜀道的诗歌数量不少于两千首,游记超百部,涉及蜀道的散文、题记、碑刻、铭赋、传奇、小说、说唱、曲艺不胜枚举。《蜀道十讲》对蜀道上的文艺作品作了详尽梳理。

“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟……”人们对蜀道的第一印象,多来自李太白这首传诵千古的诗篇《蜀道难》。《蜀道十讲》不仅提及这首名作,还将展现蜀道之难的诗歌上溯至西晋太康六年(公元285年)张载所作的《剑阁铭》,指出《蜀道难》“一夫当关,万夫莫开”或源自该作的“一人荷戟,万夫趑趄”,对这两首诗歌所呈现的蜀道之雄奇险峻、登峰造极作了细致的赏析。

从“难于上青天”的蜀道印象,到“宇宙之绝观”的山水描绘,从“万里同为客”的情感表达,到“思古之幽情”的怀古情结,《蜀道十讲》将蜀道上的诗歌分门别类,将千古文人在这一古道上诞生的壮思或忧愁一一道来。无论是王勃的“江汉深无极,梁岷不可攀”(《普安建阴题壁》),还是卢照邻的“丁年游蜀道,班鬓向长安”(《早度分水岭》),抑或是张说的“他乡对摇落,并觉起离忧”(《深渡驿》),陆游的“故山有约频回首,末路无归易断魂”(《三泉驿舍》),蜀道上的诗歌,都反映了诗人的人生遭际与时代风云紧密相连,折射出诗歌既能证史又能抒怀的价值与意蕴。

蜀道不仅是一条文学之路,也是文化交融之路。书中细致地追溯了儒学、道教、佛教等沿着蜀道传播与交流的历史脉络,讲述了马可·波罗、李希霍芬等域外旅人通过笔墨在蜀道上留下的外国文献,既展现了文化在不同地域间流动与融合的奇妙过程,又展示了蜀道在中外文化交流中曾发挥过的作用。

如前所述,蜀道碑刻具有记述历史的功能,而其更大的魅力,在于它是中国书法艺术的真实记录与绝佳呈现。书中指出,在汉末魏晋钟繇、王羲之等书法名家出现之前,中国书法已有悠久的历史和丰富的艺术积累,“留存在蜀道上琳琅满目的各类碑刻,若论其字体,则篆、隶、行各体兼备;若论其风格,则朴茂雄浑和清秀流美各擅胜场、各有品貌”,汉魏摩崖石刻“大多率性而为”“具有一种原生性的艺术魅力”“能感受到书刻者强烈的生命意识”,可谓底蕴深厚,见艺术的真章。

《蜀道十讲》一书,还从地理学出发,分析了蜀道沿线复杂多变的自然环境对文化传播的影响和促进文化多元共生与发展的内在机理。这种跨学科视角,对蜀道研究具有启发意义。

综上,该著是一部学术价值与文化普及意义兼备的著作。读罢此书,蜀道的壮美与悠久、深沉与厚重、诗情与艺境,宛在眼前。

《光明日报》(2025年02月13日 11版)