点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:杜泽逊(山东大学讲席教授,《文史哲》主编)

最近出版的五卷本《百年中国古籍整理与古文献学科发展研究》(以下简称《百年古籍》),是一部考察自1911年起具有现代意义的古籍整理发展历程的百年学术通史,也是一部总结二十世纪初叶以来古文献学学科史的多卷本著作。该书第一卷至第三卷结合中国社会历史发展,把百年中国古籍整理和古文献学学科建设分为民国时期、新中国前三十年和改革开放新时期三个历史阶段分别阐述。这种纵向的梳理不仅清晰展示了古籍整理与古文献学科在不同历史阶段的发展脉络,也揭示了各阶段之间这一工作的内在联系和演变规律。按照论从史出的原则,该书第四卷为总论卷,以百年古籍学术积累为史料,在归纳既往认识和成果的基础上,从理论概括的角度总结百年古籍整理的得失利弊与整理范式,探讨古文献学科基本的学理范畴,构建古籍整理的基本理论框架和古文献学的学科理论体系,并从中提炼出有关本领域的重要观点和前瞻性启示。第五卷是两部书目,一是按经、史、子、集、类丛、少数民族古籍等六部,分类编制《百年中国古籍整理图书目录》,这是目前规模最大、涵盖最广的古籍整理图书目录。二是《百年中国古文献学著作目录》,著录百年间古文献学的各类专著,是第一部此类专著的特种目录。《百年古籍》在古籍整理和古文献学发展史的总结以及相关理论建设等几方面有较为突出的创新和建树。

首次系统梳理百年古籍整理和学科发展史

《百年古籍》首次以学术史的形式,梳理1911年至2011年百年间中国古籍整理与古文献学科的发展历程,廓清主要史实,总结代表性人物和代表性成果的学术贡献,揭示古籍整理与古文献学研究的辉煌成就。在学术史上解决了以往研究的一些“盲点”和“弱点”问题,比如,以往对民国时期古籍整理和古文献学的研究未能全面展开,只有少量碎片化的记述,是较大的薄弱环节;对少数民族文字古籍整理成就的系统论述也很缺乏;对港澳台地区古籍整理成就的系统总结几乎缺失。《百年古籍》通过对上述领域的开拓性研究,解决了以往疏漏的问题,成为涵盖全面、代表国家水平的学术史力作。

《百年中国古籍整理与古文献学科发展研究》 周少川 总主编 中国社会科学出版社

百年间古籍整理领域史实繁复、千头万绪,如何展现古籍整理与古文献学发展的生动画卷呢?该书前三卷注重把握历史线索及彼此间的逻辑关系,抓住一些重点问题展开系统研究,比如,各时期社会发展的需要与古籍整理和古文献研究的开展、古籍整理的范围与形式、古籍整理的代表性成果、古籍整理方法的进步、古文献学研究与学科建设、古籍整理与古文献学研究的主要机构、古籍整理与古文献学研究对社会发展的推动作用,等等。《百年古籍》通过对这些重点问题的论述,总结其阶段性成就和方法论特点,评价其代表性成果的得失,探索古籍整理实践与古文献学学科建设之间,古籍整理及古文献学研究同社会发展之间的互动关系,并从中得出规律性的认识。

全书前三卷侧重于对古籍整理和古文献学发展历程的纵向梳理,强调其“通”的一面,而第四卷和第五卷则从理论凝练和书目展示的独特视角,或建构理论体系、或提供具体数据,从而形成了历史叙述和理论概括互为表里的学术史考察。《百年古籍》不仅可以为相关专业的研究者提供一部梳理百年发展脉络、汲取前贤研究成果、学习各种研究方法的学术专史,也可弥补以往中国现当代学术史在本领域研究的不足,具有重要的学术价值。

《百年古籍》首次以学术史的形式,梳理1911年至2011年百年间中国古籍整理与古文献学科的发展历程,廓清主要史实,总结代表性人物和代表性成果的学术贡献,揭示古籍整理与古文献学研究的辉煌成就。在学术史上解决了以往研究的一些“盲点”和“弱点”问题,比如,以往对民国时期古籍整理和古文献学的研究未能全面展开,只有少量碎片化的记述,是较大的薄弱环节;对少数民族文字古籍整理成就的系统论述也很缺乏;对港澳台地区古籍整理成就的系统总结几乎缺失。《百年古籍》通过对上述领域的开拓性研究,解决了以往疏漏的问题,成为涵盖全面、代表国家水平的学术史力作。

百年间古籍整理领域史实繁复、千头万绪,如何展现古籍整理与古文献学发展的生动画卷呢?该书前三卷注重把握历史线索及彼此间的逻辑关系,抓住一些重点问题展开系统研究,比如,各时期社会发展的需要与古籍整理和古文献研究的开展、古籍整理的范围与形式、古籍整理的代表性成果、古籍整理方法的进步、古文献学研究与学科建设、古籍整理与古文献学研究的主要机构、古籍整理与古文献学研究对社会发展的推动作用,等等。《百年古籍》通过对这些重点问题的论述,总结其阶段性成就和方法论特点,评价其代表性成果的得失,探索古籍整理实践与古文献学学科建设之间,古籍整理及古文献学研究同社会发展之间的互动关系,并从中得出规律性的认识。

全书前三卷侧重于对古籍整理和古文献学发展历程的纵向梳理,强调其“通”的一面,而第四卷和第五卷则从理论凝练和书目展示的独特视角,或建构理论体系、或提供具体数据,从而形成了历史叙述和理论概括互为表里的学术史考察。《百年古籍》不仅可以为相关专业的研究者提供一部梳理百年发展脉络、汲取前贤研究成果、学习各种研究方法的学术专史,也可弥补以往中国现当代学术史在本领域研究的不足,具有重要的学术价值。

在社会发展中考察古籍整理和古文献学科的演进

古籍整理和古文献学研究作为一种文化活动,与社会政治、经济和文化有着紧密的联系。任何时代的古籍整理,都是在特定的时代背景下进行的,都带有时代的独特烙印。《百年古籍》在论述古籍整理与古文献学科的演进时注意分析各时期古籍整理和古文献学发展的动因和时代特点。反过来,也注重阐述古籍整理和古文献学对社会发展的作用和影响,从而有助于深刻认识开展古籍整理和古文献学研究的意义。这种互动不仅丰富了《百年古籍》的学术内涵,也为读者提供了一个全面而深刻的研究视角。

《百年古籍》较为详细地分析了每个历史阶段社会政治因素对古籍整理与古文献学科的影响。比如第一卷便根据民国时期的政治社会变革分民国初年、二十世纪二三十年代、抗战期间及战后三个阶段,梳理民国古籍整理和古文献学研究在各个时期的发展,从而总结出民国时期古籍整理事业“大体呈现由兴入盛,再自盛转衰”的趋势与特点。新中国成立后,古籍整理作为文化事业的组成部分,也和共和国一道经历了从起步到逐渐发展的过程。第二卷论述了这一时期党和政府重视文化建设,百花齐放、百家争鸣,古为今用、推陈出新等文化政策,对于推动古籍整理工作逐步发展所起的重要作用。第三卷论述改革开放时期,古籍整理和古文献学进入繁荣发展、取得丰硕成果的过程,结合改革开放的社会发展实际,指出取得这些巨大成就的原因,一方面得益于改革开放后文化建设的大好形势,另一方面也得益于中国经济的快速增长。第三卷既认真分析了政治经济形势对古籍整理事业和古文献学科发展的积极影响,也阐述了古籍整理与古文献学成就对于繁荣文化,推动中华文化走向世界和加强国家软实力等方面的重要作用。力求结合社会环境诸因素,阐述百年间古籍整理和古文献学的发展是本书的一大特色。

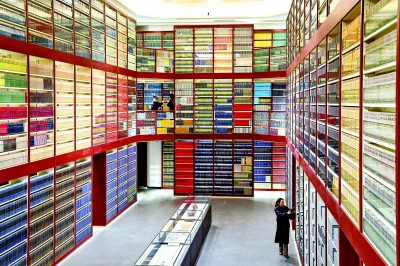

广州国家版本馆 新华社发

重视古籍整理基础理论和古文献学学科理论的建设

长期以来,学术界对古籍整理和古文献学的理论并不重视,他们有一种偏见,认为古籍整理与古文献学研究只有方法,没有理论,也不需要理论。或许正是受此影响,多年来古籍整理与古文献学的理论建设极为薄弱。《百年古籍》的作者认为,从根本上讲,古籍整理和古文献学研究的实践如果没有理论总结,就不可能有本质的、规律性的认识和系统化的积淀,古籍整理与古文献学科也不可能有持续的发展。该书强调,在百年的发展历程中,已有不少学者对古籍整理的理论和古文献学的学科理论进行了不同程度的探索。在此基础上,他们通过全面系统梳理既有理论和思想素材并加以提炼和升华,实现了古籍整理和古文献学理论建构上新的突破。

该书第四卷在厘清古籍整理与古文献学之间关系的基础上,分上、下两编进行理论探讨。作者认为,古籍整理与古文献学科两者呈现良性互动的关系。一方面,古籍整理发展的历史,也是古文献学成长壮大的历史,古籍整理始终为古文献学的发展提供实践基础;另一方面,古文献学研究的深入,也为古籍整理工作提供了必要的方法指导与理论支撑。因此,两者正是“在实践—认识—再实践—再认识的关系中得到了良性互动与发展”。

该卷在考察、钩稽百年古籍整理与古文献学有关理论探索素材的基础上,努力构建古籍整理和古文献学的理论体系,以便更好指导未来古籍整理工作和古文献学科的发展,助力古文献学自主知识体系的建构,增强文化自信。在古籍整理方面,该卷深入探讨二十世纪以来古籍整理的重要意义、古籍整理原则的认知和发展,系统阐述百年来古籍整理致误原因及通例,初步确立各种形式古籍整理的学术标准,同时还就百年来古籍整理若干热点问题进行了辨析。在古文献学方面,首次系统探讨了古文献学的研究对象和任务、学科性质和定位、学科体系与学术体系、学科建设等相关问题。与此同时,还深入分析了古文献学中目录学、版本学、校勘学、注释学、辨伪学、辑佚学等分支学科的专学理论,揭示各分支学科的发展方向。

第四卷的“结论”,从历史意义、重要启示、面临挑战及发展前瞻等方面进行了系统总结。由此可见,其理论总结不仅关注历史,而且关注现实和未来,具有较强的社会责任感。该卷从宏阔的学术视野总结百年古籍整理和古文献学科发展的基本理论,分析了相关热点问题和前沿问题,展望未来古籍整理和古文献学发展的方向,阐发己见,进行理论建构的勇敢尝试,是古籍整理和古文献学少有的理论著作,其理论价值不容忽视。

由于主观和客观的原因,《百年古籍》还存在一些不足之处,如由于研究对象长达百年,且研究范围涉及中国内地和港澳台地区,时间长,跨度大,材料多,工作量极其繁重,部分港澳台研究成果可能有所疏漏,一些成果分析也尚待深入细化。此外,当前数字化、智能化迅速发展、日新月异,有些科技新成果也未来得及记载或阐述,这些有待作者在今后的新版或新著中不断完善。

《光明日报》(2025年02月15日 12版)