点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:曹雪飞(包头师范学院美术学院教授)

哲里木版画是生发于内蒙古通辽地区的版画创作的统称。它起源于二十世纪五十年代,勃兴于七八十年代并发展至今,是当地人民记录生活、抒发情感、传承文化的重要载体。

哲里木版画以木刻为主,艺术家们通过刻、切、砍、凿、划等手法塑造丰富的形象,画面往往内容写实、线条粗犷、色彩明快,以雄浑质朴、雅俗共赏的艺术风格而著称。在表现内容上,哲里木版画的创作主要取材于人们的生产生活,展现草原风光与民风民俗,其中,以蒙古马为题材的创作堪称经典,并在不断地发展过程中,逐渐形成了独特的艺术风貌和独立的创作群体。

蒙古马是生长于内蒙古草原上的古老马种,虽然体形矮小,却能在草原环境中纵横驰骋,屡建奇功。以版画表现蒙古马,不仅仅是对它们矫健身姿的描摹,更是对“吃苦耐劳、一往无前,不达目的绝不罢休”的蒙古马精神的赞颂。

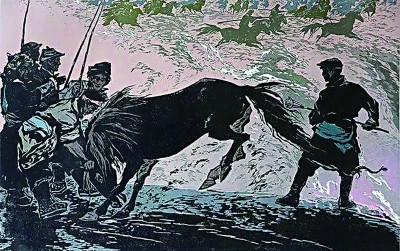

打马印(木版画) 照日格图

蒙古马题材的版画创作发展,离不开老一辈版画家们的辛勤耕耘与开拓,照日格图便是其中的典型代表。二十世纪五十年代,才20岁出头的照日格图还是一名普通的中学教师。彼时学校的图书资料和美术工具非常匮乏,创作条件十分有限。他凭借对艺术的热爱,在朋友的指导下自学木刻,几十年如一日坚持创作,最终取得了丰硕的成果,为哲里木版画的发展做出了开创性贡献。照日格图的作品多表现牧区生活,在一定程度上反映出哲里木版画发展初期的艺术风格,即以奔放的刀法捕捉生动的瞬间,注重画面动势的营造。其经典木刻作品《打马印》描绘了“打马印”这一传统习俗。画面中,众骑手一拥而上按住马头,马身呈现出整体向前的动势,后蹄凌空抬起,一长者双手捧着象征家族威望的马烙印,正蓄势待发。近景中,人与马那轮廓清晰的剪影,与晨雾中万马奔腾的远景形成鲜明对比。

二十世纪八十年代,哲里木版画多次进京展出,引发了艺术界的广泛关注。这一时期的哲里木版画在反映牧区生活,彰显民族艺术特色的基础上,又在新的审美观念的影响下,呈现出更加多样的艺术表现形式。如敖特根巴雅尔的木刻版画《有来无回》,聚焦马群与恶狼对峙的场景,画家有意减少了对环境细节的描绘,以雪白的大地凸显马群的“S”形动势,不仅让画面充满力量感,更烘托出十足的紧张气氛。安玉民的木刻版画《生灵》则打破了传统哲里木版画以写实为主且刀法粗犷的特点,采用装饰性构图和细腻的灰色调营造画面。画中身着民族服饰的女孩与草原生灵们一同悠然自得地起舞,昭示着生命的伟大和造物的神奇。

我的梦(丝网版画) 乌日切夫

进入二十一世纪,哲里木版画创作迎来了新的发展阶段。2002年,内蒙古民族大学设立版画专业,涌现出以王永波、金宝军等为代表的新一代学院派哲里木版画家。2009年,通辽市奈曼旗组织老中青三代版画家筹建奈曼旗版画创作培训基地,力求凝聚各方版画创作力量,吸纳了一批艺术家和青年学子。众多举措为哲里木版画创作注入了新鲜血液,其创作群体由最初的通辽地区逐渐扩展至周边城市,铜版画、丝网版画、石版画等形式也相继出现。

纵览近年来的哲里木版画创作,艺术家们依然会通过对蒙古马题材的描绘来表达对家乡的眷恋,并在积极创新形式语言的同时,融入对于时代的思考。“没有比草原更辽阔的故乡,没有比故乡更值得雕琢的风光。”乌日切夫在谈到自己的画作《我的梦》时这样说。艺术家采用丝网版画的形式描绘了自己的梦境,蓝白色调中,蒙古马肆意驰骋,画面中心是似真似幻的故乡景致。超现实的表现手法突破了哲里木版画的传统审美样式,令人耳目一新。图布其其格的创作始终追求画面精神性的彰显。她的铜版画《草原有马》中看不到蓝天白云,更看不到风吹草低见牛羊的景象,而是将奔腾的蒙古马群解构、提炼为抽象的装饰语言,蕴涵着浪漫的形式意味,传递出民族文化的厚重与雄浑。

蒙古马题材哲里木版画创作有着独特的艺术风貌和深厚的文化底蕴。一代代版画家们在传承与创新中不断升华着蒙古马精神。今天,艺术理念的更新和创作技法的更迭,为哲里木版画带来了新的机遇与挑战。如何以更为广阔的艺术视野和更加丰富的表现形式弘扬蒙古马精神,还有待创作者们的辛勤耕耘和持续探索。

《光明日报》(2025年02月16日 09版)