点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:古耜(中国作协散文委员会委员)

在蔚为大观的《红楼梦》研究中,一些学者和作家以各自的生花妙笔,写出了一系列笔墨飘逸、“神与物游”的好文章,形成一种美与审美结伴而行的叙述风度,为红学研究增添了一道道崭新亮丽的美文风景线。

一

久有“红学”之称的《红楼梦》研究,虽说由“词章中一书而得为‘学’”(钱钟书语),但在中国近现代学术史上却堪称一门地地道道的“显学”。这门学问之所以能“显”,首先是因为在长达230多年(从1791年120回本《红楼梦》即“程甲本”问世算起)的研究史上,其阅读之广泛,论述之繁多,材料之丰沛,观点之纷纭,争论之激烈,以及所形成的思想启示与文化影响之深远,都是其他古典小说难以匹敌的,在整个古典文学研究领域也无出其右。

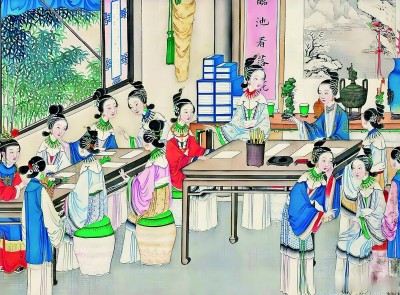

清·孙温绘《全本红楼梦图》(之一)

除此之外,《红楼梦》研究之所以“彰显”,还有一个重要原因,就是环绕研究而生的研究之研究——研究者以怎样的眼光、方法和路径,当然也包括其背后的理念和认知,来研究《红楼梦》,同样缤纷摇曳,热闹繁荣。回望其一路走过的学术风景,理论批评派高蹈恣肆,洋洋洒洒;史实考据派追踪蹑迹,步步为营;本事索隐派执意寻找微言大义;百科全书派努力追求步步莲花……不是说这样的众声喧哗里,没有谬说与误读或盲点与歧途,而是所有这些研究在正确思想与科学观点的引领下,通过自由充分的学术论争,乃至必要的批评斗争,最终得以求同存异、去芜存菁,结果不仅没有影响红学研究的健康发展,反而为其平添了别样的生动、开阔与丰富。因此,以历史和整体眼光观之,《红楼梦》研究之研究可用清人的诗句来形容:“各有灵苗各自探”(郑燮),“各还命脉各精神”(宋湘)。

就在红学研究流派纷呈,各显优长之际,一些由衷热爱《红楼梦》的读者和研究者,不禁萌生了新的遐想和追求:《红楼梦》是中国古典小说的巅峰之作,它的肌理深处,必然包含了更多的文心经营与艺术奥义,我们对它的研究与解析,也应该在常见的理论阐释、史实考证等之外,构建一种更多融入艺术元素和审美因子的评价系统,一种真正体现出文学自身要素的鉴赏话语——这种话语依旧贯穿历史唯物主义和辩证唯物主义的基本立场,依旧遵循美学和历史的批评原则,而在思维方式和行文表达上,则努力将中国传统散文随笔、诗文评点以及西方印象式批评等有效资源融为一体,注重调动主体经验和心灵感受,自觉借鉴形象思维与诗性语言,以此形成一种美与审美结伴而行的叙述风度,一种新的、更接近鲜活的文学品质和创作意趣的、美文式的述学形态。

在赋予红学研究以美文风范的过程中,一批拥有作家资质和创作经历的学人,发挥自身的天然优势,以丰沛的才情和灵动的笔墨,作出了积极的贡献。张天翼的《贾宝玉的出家》、李长之的《红楼梦批判》、老舍的《〈红楼梦〉并不是梦》、端木蕻良的《论忏悔贵族》、孙犁的《〈红楼梦〉杂说》、聂绀弩的《略谈〈红楼梦〉中的几个人物》、李健吾的《曹雪芹的〈哭花词〉》、徐迟的《红楼梦艺术论》、李国文的《钗黛的文学观》、梁晓声的《论林黛玉》,以及二月河的《二月河妙解〈红楼梦〉》、闫红的《误读红楼》等,都有不少章节或片段匠心别裁,笔调生动,阅后令人心动神摇,意趣盎然。所有这些,都在证明将红学研究化作美文叙事的可能性与有效性。而在这一向度上,近百年来,有6位作家式的学者或学者式的作家心怀笃定,剑出偏锋,打破常规,孜孜以求,所取得的成就具有述学变革和文体建设意义,因而尤其值得重视。以时间为线索,他们是:王昆仑、何其芳、蒋和森、王蒙、李敬泽和潘向黎。

二

王昆仑是著名的革命家和政治活动家,同时又是一位颇有成就和声誉的红学家。1943年下半年至1945年上半年,他以太愚的笔名,在重庆的《现代妇女》杂志上,陆续发表了19篇品评《红楼梦》人物的文章,1948年结集为《〈红楼梦〉人物论》一书,由上海国际文化服务社付诸梨枣。1962年该书重新出版,但主要收入新中国成立后经作家修订改写的部分文章,该书恢复最初的版本样貌,即我们今天看到的《〈红楼梦〉人物论》,则是21世纪之初的事情。

蒋和森《红楼梦论稿》

《〈红楼梦〉人物论》是红学领域第一部专论红楼人物的著作。因系作家厚积薄发、精心结撰而成,所以书中内容质文兼备,雅俗共赏,多有可圈可点之处,其中赢得文苑共同嘉许的一点,便是作品语言的新奇鲜活,跳脱摇曳和“议论须带情韵以行”(沈德潜语)。请看王昆仑写黛玉:

林黛玉似乎不知道除恋爱之外,人生还有其他更重要的生活内容,也看不到恋爱之外还存在着一个客观世界。她把全部自我沉浸在感情的深海中,呼吸着咀嚼着这里边的一切,从这里酿造出她自己的性灵、嗜好、妒恨,以及她精巧的语言与优美的诗歌;以后,就在这里面消灭了她自己。(王昆仑:《林黛玉的恋爱》)

一种情感推动下的精神写意浮现出林黛玉的悲剧人生。再看王昆仑写晴雯:

你认为这丫鬟太娇纵了吗?但你心里根本不把她看成一个奴才,而且你正憎厌着那些奴仆群中的卑鄙、下流。当她在讽刺或骂人的时候,你也正想发泄几句吧?你也许惋惜这丫鬟太不计较成败得失了,然而仔细想想,袭人那样的“温柔和顺”是有她自己十分明确的目的的;你觉得若叫晴雯也得到一个宝玉侍妾的地位就算是胜利吗?你一边读着她的传记,一边被她的坦白无私的爽朗情怀所吸引,被她的热情勇敢所震惊,总愿意多看到她又真诚、又美丽、嬉笑怒骂的姿容,多听到她正直响亮的声音。(王昆仑:《晴雯之死》)

这是王昆仑阅读感受的吐露,同时又是他和读者就人物性格展开的对话交流,这双重语意交织碰撞,使一个有性情有深度的晴雯,跃然纸上。

何其芳是历经战争岁月洗礼的著名作家、诗人。新中国成立后,转入文艺理论和文学研究,任中国科学院文学研究所所长。1956年,他发表了历时近一年写成的《论红楼梦》。这篇文章长七八万言,但读者读来并没有冗繁、拖沓和沉闷之感,其缘故不仅在于文章观点新颖,言之有物,更因为通篇文字里有一种浓郁的诗意和丰沛的韵致,在缓缓而又久久地流淌和穿行:

也许我们才十四岁或十五岁。尽管我们还不能理解它所蕴含的丰富的深刻的意义,这个悲剧仍然十分吸引我们,里面那些不幸的人物仍然激起了我们的深深的同情。而且我们幼小的心灵好像从它受过了一次洗礼。我们开始知道在异性之间可以有一种纯洁的痴心的感情,而这种感情比起我们周围所常见的那些男女之间的粗鄙的关系显得格外可贵,格外动人。时间过去了二十年或者三十年。我们经历了复杂的多变化的人生。我们不但经历了爱情的痛苦与欢乐,而且受到了革命的烈火的锻炼。我们重又来读这部巨著。它仍然是这样吸引我们——或者应该说更加吸引我们。我们好像回复到少年时候。我们好像从里面呼吸到青春的气息。那些我们过去还不能理解的人物和生活,已不再是一片茫然无途径可寻的树林了。(何其芳:《论红楼梦》)

这是开篇第一节中的一段,旨在讲述《红楼梦》特有的艺术魅力。只是这种讲述明显主观化、心理化了,有着很强的抒情气息,甚至在某种程度上变成了作家的内心告白。这种以主体承载客体,以感受强化评价的叙述,自然别有一种效果和魅力,也更接近文学与审美。值得特别指出的是,以上这番情境的出现,并不是作家在修辞和技法层面苦心孤诣、惨淡经营的结果,而是何其芳作为作家、诗人在长期文学实践中很自然地形成的一种叙述笔调,一种在生命深处贮存已久的诗性人格的外化。何其芳认为:“一个真正从事理论批评工作的人,应该像创作家写诗、写小说、写戏剧那样写得兴会淋漓。”(《西苑集·序言》)应当承认,《论红楼梦》在相当程度上是体现了这种诗性特质的。

《红楼梦》“程甲本”书影

1959年初,青年学者蒋和森捧出了《红楼梦论稿》(以下简称《论稿》)。这部书被后来的研究者称为何其芳《论红楼梦》的姊妹篇。《论稿》和《论红楼梦》确实有一些血缘上的牵连——同《论红楼梦》一样,《论稿》亦重在阐发《红楼梦》的思想艺术价值及其文学史意义;而这种阐发同样是与文体变革和美文酿造融合前行的,它所追求的依然是以美的表达推动美的神思,让美与审美携手同行。你看,蒋和森这样写孕育了《红楼梦》的那个时代:

在曹雪芹的面前,封建制度的罪恶碰到了一个无情的宣判者。他透过许多“昌明隆盛”的繁华景象,指点出当时中国生活的悒闷、难受和空虚,到处淤积着陈腐和糜烂,到处布满了悲伤和不幸,任何人都似乎不配有好的命运,曹雪芹对这一黑暗世界的主人——封建贵族统治阶级,发出了彻底失望的声音,他在深沉的调子中宣布了他的衰亡。同时,他更把我们的目光引向生活中进步的、美好的一面,非常感人地指出那一时代的灵智与感情正在不熄地燃烧,正在咬破四周的黑暗而吐射光明。(蒋和森:《贾宝玉论》)

蒋和森这样写林黛玉充满矛盾的爱情心理:

原来,当爱情在林黛玉的心里升起时,随即就有一只看不见的黑手紧紧地捏住它,这就是存在于她心里的封建传统观念。所以她对贾宝玉那些热情的表现总是感到“竟不避嫌疑”,又常在心里这样想:“宝玉与我虽素昔和睦,终有嫌疑。”是的,爱情跑过这个少女的内心,就像一只闯进幽暗房间的小鸟那样地惶乱和惊恐。(蒋和森:《林黛玉论》)

多样化的修辞方式,变化中的句式转换,经过论者情感的浸泡和发酵,形成一种刚健而不乏沉郁的叙述旋律,它一下子把读者带入了论者设定的艺术情境和语意空间,从而感受到在封建礼教重压下,黛玉所背负的精神压力乃至命运悲剧。一切是直观的,但又是深刻的。

1980年版的《论稿》,蒋和森新增一篇《〈红楼梦〉人物赞》,其中写给宝玉的文字是:“你是天生的富贵命,可是却充当了悲剧的主人公。”书中这样写凤姐:“她有一副‘粉面含春’的容颜,但顷刻之间就会布满一脸严霜。她有一张甜如浓蜜的笑嘴,但割玉的宝刀不及它的口齿锋利。”文中刻画的贾政则是:“‘端方正直’得像一块硬板板的石砚,可是从那上面永远磨不出灵慧的墨水。”如此形象化的人物速写近乎散文诗,而“义兼美恶”(刘勰语)的书写原则,又颇得古代文体中“赞”的神髓,这也是作家把人物观察和评价艺术化的一次成功实验。

三

20世纪80年代,大作家王蒙道出了当时文学创作群体普遍存在的一种缺憾:作家的非学者化。为了促使这种状况的改观,原本学殖丰厚、腹笥充盈的王蒙,身体力行,在继续文学创作的同时率先做起了学问,一时间,《老子的帮助》《庄子的奔腾》《李商隐的回旋曲》纷至沓来,尽显另一种博雅与生动。纵论“红楼”作为王蒙问学之一种,亦佳作频频,《红楼启示录》《王蒙活说红楼梦》《王蒙陪读红楼梦》《王蒙〈红楼梦〉八十讲》等多本著作,构成一处风光奇异的红学园林,让人漫步其中,流连忘返。

王蒙坦言:“我把《红楼梦》当作一部活书来读,当作活人来评,当作真实事件来分析,当作经验学问来思索……我常常从《红楼梦》中发现了人生,发现了爱情、政治、人际关系、天理人欲……的诸多秘密。我也常常从生活中发现《红楼梦》的延伸、变体、仿造、翻案、挑战……”(《王蒙活说红楼梦·前言》)

从这样的红学观出发,王蒙把更多的文字很自然地洒向贾府的日常生活,洒向日常生活中的人物举止、矛盾冲突、情节波澜和细节玄奥。于是,宝玉和黛玉的初次见面、既是闹剧又是悲剧的搜检大观园、鸳鸯抗婚、“红楼二尤”、刘姥姥的故事,乃至“茗烟闹书房”等等大小场景,均被作家遣上笔端,构成其红楼言说的一幕幕精彩。

王蒙讲述这些,使用的是高度个性化的随笔式的文学语言。一方面,这种语言在整体上是“口语化、即兴化、现场化、透明化、生活化,就是说……是活人的话,是充满活气息的话”(《王蒙的红楼梦·写在前面的话》)。另一方面,这种语言又浸透着作家在长期生活和创作实践中积累的经验、智慧与修养,反映到文字表达上,则是每每穿插于畅达叙事中的诙谐幽默、适度调侃、古今混搭、雅俗合璧,以及化俗为雅等。毫无疑问,如此这般的文字表达,既保留了生活本身的酣畅、质朴与鲜活,又注入了来自艺术的丰富、多变与精致,它留给读者的往往是快感的洋溢与美感的享受。

有的时候,王蒙还善于用新奇生动的形象来比喻《红楼梦》的阅读:“这本书本身是活的,让人觉得《红楼梦》就像一棵树,看完了这本书,这棵树就种在心里了,种在脑子里了。然后慢慢地长出枝杈,长出叶子来,开出花来,一夜没见,又开出一朵花来,又一夜没见,又长出一个枝杈来。这样的书非常少。”(《王蒙活说红楼梦》)而这样谈阅读感受则更容易让人入心入脑。

《王蒙陪读红楼梦》

在今日文坛,李敬泽被称为评论家、散文家、杂文家或文体家,这些都对,都名副其实,只是在此之外,还有一个不能省略的身份——红学家。当然,称李敬泽为红学家并不是因为他写了众多的红学著述,相反在这方面,李敬泽给人的感觉是惜墨如金和厚积薄发。时至今日,我读到的李敬泽完整的谈“红”文章,只有发在《十月》杂志的梳理《红楼梦》由手抄本到现代正典之过程的两篇长文。然而,就是这两篇文章却给红学世界增添了别样的风景,也给红学研究,特别是其中的美文实验,开辟了崭新的天地与视野。

现代小说的根基正在于这种“我”的僭越,齐天而为神,以“我”的光照亮“我”的世界。指着自己讲“我”的故事,在如今小说里不过是家常日用,但回到18世纪,在中国小说中,这是前无古人。

那一日,雪芹忽然想起,这一部书原来是一块大石一枚宝玉自述身世,他猝然发明,打开了一个“我”,当其时也,昆山玉碎凤凰叫,石破天惊逗秋雨,雪芹决然而飞,抟扶摇而上九万里,按下云头,四顾茫茫,忽见那边走来一人,矮而瘦,上唇的胡子成隶书的“一”字,原来这是1918年,此人乃是鲁迅。(李敬泽:《石头,雪芹的所在之地》)

在西山,曹雪芹在夕阳下,在野、冻、晚、薄、寒、落中写着他的书。茅椽蓬牖,瓦灶绳床,满径蓬蒿,食粥赊酒。他很穷,和人们的想象相反,他即使经历过曹家的末世余晖,也只是童年、少年,然后,就是穷,一直穷,走投无路的穷。人们不知道他何以为生,据说他卖画,贵州图书馆藏有《种芹人曹霑画册》,蔬果、怪石之类小品,师法“八大”,当日恐怕卖不出好价;据说他善制风筝,写过一本《南鹞北鸢考工志》,好吧,他摆个地摊卖他的风筝,那应是一个穷作家最恰当的生计,他用《红楼梦》的废稿糊一只风筝,看着它飞起来,飞远去,飞到天边寂寞处。(李敬泽:《芹脂之盟,那几个伟大的读者》)

这是红学乃至文学史上,极为少见的一种叙事形态:把作为文学经典的《红楼梦》放到中国社会宏大的文化进程中,以史料为基础和线索,以想象做延伸和补充,用历史的目光串起《红楼梦》与历史和文化大事件的逻辑关系,讲述曹雪芹和《红楼梦》的故事,凸显其意义与价值。而在具体的行文中,李敬泽则善于用描写代替叙事,将情趣化作血脉,并穿插进善意的调侃与祈祝。斯时,读者不禁感叹:谈《红楼梦》的文章竟然可以这样写?

潘向黎是一位硕果累累的女作家,小说和散文都备受好评。她出身于知识分子家庭,10岁即开始读《红楼梦》,进入文坛后,每有读“红”随笔发表,而近期推出的洋洋30万言的《人间红楼》,更是这方面的集大成之作。

凭着对《红楼梦》的烂熟于心,潘向黎的《人间红楼》在人们常常因为“熟视”而“无睹”的故事情节中,发掘出若干新颖的视角和独特的说法,如提出“人人都拿黛玉当挡箭牌”“他们都不爱贾宝玉”“曹雪芹的乾坤大挪移”“贾府的规矩与凤姐的款段”“茶筅、脂砚斋与秦可卿”等,这些乍看有些陌生的命题,很自然地唤醒了人们的“阅读期待”,使研究文章有了文学作品的阅读效果。而在具体行文表达中,作家围绕议题时而旁逸斜出,扩展历史的容量;时而剥茧抽丝,发掘现象的本质。而在更多的情况下,则驱动女性柔润而细腻的笔触,夹叙夹议,娓娓道来,开采出平凡中的深意。譬如写宝玉挨打之后,宝钗送来有特效的丸药,而黛玉却两手空空,只是哭得“两只眼睛肿的桃儿一般”。第二天一早,宝钗走出蘅芜苑,去探望母亲薛姨妈:

正巧遇到黛玉“独立在花阴之下”,黛玉看她无精打采,眼睛又明显是哭过的样子,就笑着刻薄她:“姐姐也自保重些儿。就是哭出两缸眼泪,也医不好棒疮!”这个阶段的黛玉逢着机会就刺宝钗几句,却不料这回本就以己度人说错了,反而说中了自己——令人恍悟黛玉哭出了多少眼泪,也医不好宝玉的棒疮,也保不住人间仙境大观园,也成不了木石前盟。却原来,绛珠仙子一生的眼泪,点点滴滴流在神瑛侍者的心上,每一点每一滴都像珍珠一样,而在现实世界中是没用的。他是无用的人,她给的是无用的眼泪。

黛玉所有的,只是她的眼泪。宝钗完全不同,极少流泪的宝钗,什么都有。(潘向黎:《宝钗什么都有,黛玉只有眼泪》)

读着这样的文字,我们足以感受到曹公匠心经美文阐发和激活后,特有的那种深切、通透与震撼。

四

许多现代、当代学者和作家以各自的生花妙笔,送出了一系列笔墨飘逸,“神与物游”的好文章,为红学研究增添了一道道崭新亮丽的美文风景线。值得注意的是,这种美的建构和艺术呈现,在作家那里并非简单的灵感降临或修辞偏好,而是常常同一种打上了理性印记的感悟和思考相伴而行,互为生发,它们在更加深入持久的层面上,推动着作家、学者不断的艺术探索和美文实验:

——王蒙的观点。《王蒙活说红楼梦》一书写道:“红学是一门非常特殊的学问,它与我们接受新学以后引用的以拉丁语名词为本源的许多概念,比如地理学、物理学、哲学等都不一样,它是非常中国化的一门学问。不是一门严格的科学。它不完全用验证的方法来研究。更多的时候采用的是一种感悟,一种趣味,一种直观、联想、推测或想象,而这些都是不那么科学的。另外它又是非学科的,我们无法把它限制在文艺学、小说学、文体学等学科之内,它扯出什么来就是什么。”对红学做这样的学科解读和内容阐释,无疑为以自由洒脱为根本特征的美文式的红学言说,开辟了道路,提供了依据,也构成了支持。

——蒋和森的观点。纵观《红楼梦》研究史,最先发出变革呼吁的正是蒋和森。在完成于1980年底的《红楼梦论稿·再版后记》中,作家指出:“中外有些谈文论诗的名著,读起来不仅使人兴味横生,而且还常带来一种艺术享受;可是不知从什么时候起,文艺理论仿佛变成艰涩难懂的哲学玄理,而古典文学研究也成了埋在故纸堆中的学问;至于文学艺术所特有的那种感情激荡、生气扑人和引人入胜的魅力,却在那种理论研究下变得荡然无存了。”作家坦言:

对于《红楼梦》这样一部充满诗意的作品,我觉得也不能待以冰结的感情或数学式的智力。真正明智的哲学头脑,应是热烈感情的升华。大哲学家大理论家都是情感丰富的人,只不过是采取逻辑思维的表现形式。因此,对于《红楼梦》这部伟大的祖国文学遗产,我们不仅要用先进的思想来认识它,还要用热烈的感情来拥抱它。正像《红楼梦》曾经打破传统一样,我们也要用打破传统的方法来研究它。

用热烈的感情推动诗化的表达和审美的判断,正是《红楼梦论稿》最突出也最可贵的特征。

——李敬泽的主张。对于现代散文的发展和建设,李敬泽一向持开放包容和辩证汲取的态度。在他看来:一方面,以五四为起点的现代散文迄今没有完成自身的现代转型,它在不少方面因袭故我,步履沉重,因此,在广泛的借鉴学习中,实现散文的创新性发展,仍然是摆在当代作家面前的重要任务。另一方面,就范畴而言,现代散文比中国传统的文章要小得多,窄得多,现在许多东西都装不进已有的散文框架里,因此,散文还要向传统尤其是传统的源头学习,要回到先秦,回到两汉、魏晋,努力在一种更具包容性也更具活力的视野里,重建这个时代的文章观。他希望现代散文家具有“庄子式的知识兴趣和写作态度,让知识、想象、思想自然地获得形式,形成一个整体”。(参见李敬泽:《重建这个时代的文章观》)作家这种双向学习的观点,虽然不是专对红学而发,但它对于红学领域的美文追求,对于进一步解放和丰富这种追求的无限精彩与更多可能,自然具有积极的推动和启示意义。

毋庸置疑,红学世界的美文追求自出机杼,别具风韵,是难能可贵的。然而,我们又必须承认,对于完整的红学世界而言,美文追求不是路径的唯一,也不是学术的极致,在有些时候,有些情况下,如辨识版本、考据史实等,论文是难以写成美文的。我们今天充分肯定美文式的红学追求,无非是在基本条件允许的前提下,让我们的理性思辨多一点形象思维,多一些感受、情致和趣味,从而让文学理论不再是灰色的,让它和生活、生命之树一样葱翠常青。

《光明日报》(2025年02月21日 13版)