点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【青春如是】

光明日报记者 殷泽昊

北京平谷南山村,熹微晨光刚勒出燕山起伏的轮廓,一群背着画板与相机的身影,迎着料峭春寒,踏着雾霭浸润的土路,叩响古村人家的门环。

清华大学美术学院助理研究员孟超和京津冀地区美术院校的师生,在一年多前就已来到这里,“用艺术建设乡村”的理想催促着他们深深扎根于泥土,立志用丹青妙笔唤醒古墙旧瓦间的山魂,让沧桑的文化记忆在现代艺术的熏陶下涅槃。

几年间,像他们一样参与艺术乡建的青年群体,已遍布广袤乡村。他们在西北村落斑驳的墙壁上绘制璀璨的星空,把江南水乡荒草丛生的院落打造成先锋剧场,让梯田音乐会的乐声与田沟的涟漪共振,响彻云岭……这群青年人的创意和作为,让现代艺术的种子在乡土萌发、成长,与古老的村庄一同“拔节”。

他们曾被质疑——“目前乡村到底需不需要艺术?”当“土气”的村子变为艺术集聚地,远走他乡的人因蝶变的居住环境回归家乡,游客因山水人文交融的景致慕名而来,答案已不言自明。

“我们相信艺术的根系,就蔓延在泥土的褶皱里!”这场艺术实践不只留下了很多用艺术装潢的乡土建筑、精心设计的创意作品;更有意义的成果,在于它引发了当地人关于重拾优秀文化传统,以及村庄如何立足当下、走向未来的深深思考。

1.我们不是施予者,是学习者

初抵农村,听到有学生对村民说“我是来振兴这里的”,孟超深觉不妥。

怎么能这么说话?理也不是这个理啊!况且,就艺术的源头来说,谁是师父谁是徒弟还真不好说!

在那晚的会议上,学生们在孟超的教诲中明白,要想实现“用艺术建设乡村”的心愿,就必须找准创作者的位置:“我们不是施予者,而是学习者,向村民学习、向自然学习、向传统学习。”

孟超告诉学生不用急于开始创作,先“在田垄上走走,在村舍里住住,和村民们唠唠”,感受这里的节奏,走进村民的生活。

他自己也如此。在南山村,他每天在村口与村民围坐,拉家常,唠村史。他在村民的故事里了解到,村里那条快干涸的独乐河原叫“都漏河”,因泥沙淤积,河水渗入地下,最终只剩下一道裂开的河床。孟超感到可惜,“若是有了水,村庄便能更添灵气啊”。有一天,村民刘大爷指着河床的凹陷处,对孟超说:“这儿从前可是片水塘,我小时候还在这儿凫水嘞!”一句话如石子入潭,在孟超心里荡开涟漪——何不依照地势设计一处水景?

打造水景需要解决水源问题。他根据村民的讲述多方考察,最终决定挖走淤积的泥沙,在地势低洼处凿出一方浅塘。不需引水工程,没有宏大设计,只让地下水自然涌出。当一汪碧水泛起微光时,刘大爷有些激动:“这水塘,忒好看!”孟超顿悟:他们的使命不是将外在的东西堆砌在这里,而是在乡村汲取创作的营养,再反哺这片土地。

在陕西省千阳县,西安美术学院青年教师马文远,同样以学生的姿态走进了以刺绣闻名的闫家村。初到这里,他被满墙的布老虎和五毒枕震撼:粗犷的针脚里藏着西北的罡风,斑斓的丝线中透着土地的厚实。握惯画笔的手,捏起绣花针,他跟着擅长绣工的奶奶一针一线地学,听奶奶讲布老虎如何镇宅辟邪、五毒枕怎样护佑婴孩。那些曾被视为“土气”的纹样,原来藏着这么多的讲究!

马文远没有将这些刺绣直接搬进展厅,而是让传统图案与现代设计“直接对话”。他保留布老虎的憨态,在虎面部加入几何纹样,设计出兼具传统和现代气息的刺绣作品。马文远教导学生,不知道有多少像千阳刺绣一样的“宝藏手艺”藏在乡村里,作为创作者,首先要做的不是改造,而是学习。

艺术乡建,不是单方面的给予。这群年轻人成了乡村谦卑的学生,乡村教会他们的,远比课本更生动。

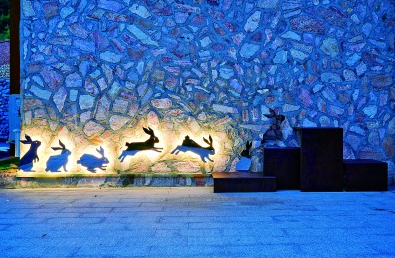

清华美院学生在北京平谷南山村设计的作品《暖暖》。受访者供图

张一璠在浙江安吉九亩村设计的作品《林间·落虹》。受访者供图

2.他们从旁观者变为参与者

在浙江安吉九亩村的密林中,有一道由旧渔网、碎布条编织的“彩虹”,这是中国农业大学人文与发展学院副教授张一璠的作品《林间·落虹》。在悬挂这幅巨作时,来搭手帮忙的村民给她留下深刻印象。村民仰头调整网绳弧度的动作充满“技巧感”,“什么角度更显动态、哪片区域应该低垂”说得头头是道。村民们天然的,或是劳动中获得的艺术感受力,让她惊讶。

后来她才得知,其中一位村民年轻时因贫困放弃了艺术梦想,这次看到“村里来了一群年轻的艺术家”,就热情地赶来,“看看能帮着做点什么”。“他告诉我,这次合作能让他感觉到离曾经的梦想近了一些。”张一璠被这句话打动了,她体会到,很多村民不是旁观者,是藏在土地里的艺术家。

作品完成那日,就有村民感叹:“就这些布条子?变得这么好看了!”他们也在青年艺术工作者的鼓励下认识到,自家编竹篓的手艺、绣鞋垫的针法,那些俯身可拾的日常,就是艺术!

2021年,中国农业大学在湖北孝感熊畈村成立了“科技小院”。与全国其他地区的“科技小院”不同的是,这里引入了许多艺术资源,村民们可以在家门口享受更丰富的文化生活。

小院学生院长林悦介绍,平日里,小院的陶吧时常开放给村民捏泥坯、做泥板画,老人们总爱边做边聊往事,年轻人则喜欢尝试不同的陶艺形式。到了腊月,小院的师生把村民组织起来,搭起舞台,由村民自编的高跷表演、即兴龙船歌等节目串成的“村晚”,声名传扬十里八乡。为了让村民更有归属感,师生们走访住户、搜集资料,与村民们一起建设熊畈村的村史馆……

村民告诉林悦,他们觉得生活变得艺术化了;还有人说,自己仿佛也成了艺术家。“这种体验让他们重新审视并发现了自己日常生活的审美价值,也让他们对家乡产生了全新的认知和自豪感。”林悦也在大家的改变中,感受到了自己的价值。

时间流逝,越来越浓的艺术氛围积攒于村中。令林悦最欣慰的成果,便是看到村民身上那些被柴米油盐掩盖的艺术潜力,在一同参与艺术乡建时逐渐迸发。在她眼前,村民依旧种稻、晒谷、养牛,但茶余饭后多了对陶器釉色的讨论,田埂上歇脚时常有浅吟低唱传来……

马文远吸收千阳刺绣特色设计的《布虎纳福》。受访者供图

南山村“南山艺术季”上的艺术作品。受访者供图

3.艺术本来就属于这里

在艺术构建的乡村画卷里,有时会出现一些不和谐的景象:钢铁雕塑突兀地立在山坳,玻璃装置反射着与土墙格格不入的光,这些作品仿佛误入村庄的天外来客。走访中,一些青年艺术工作者告诉记者,正是这类“自嗨型”的实验性作品,让有些地方的村民对所谓艺术敬而远之。

孟超认为,在乡村进行艺术创作与其他艺术创作的最大区别,就在于它有明确的服务对象——村庄和村民。如果丢失这一功能,再前卫的艺术也是无源之水、无根之萍。

在南山村,一位学生曾滑倒在独乐河畔的泥径。他依据地势,在这里设计打造了石阶。村民游客没有再滑倒的,这个地方也成为沿河散步的入口。“或是改善环境,或是利用废弃物促进资源循环,或是彰显村落文化特色,艺术创作不能忘记是为了谁。”孟超说,这不是什么高深的设计理念,只要心里装着村庄和村民,就能作出有生命力的设计。

南山村民宿墙根下那排小兔地灯,正藏着这样的巧思。清华美院的学生在当地采摘草莓时发现很多兔子,它们是田间腐烂草莓的“清洁工”。他们设计了灵动可爱的小兔地灯,造型或蹲或跳。入夜时,这群守护村庄的“小生灵”发出暖黄的光晕。“路过的人看到这排地灯都会感到心里暖暖的。”学生们说,他们给这个作品起名《暖暖》。

类似的设计在南山村随处可见:将墙上的石头做成玉米与大桃的浮雕,把废弃桃筐垒成“水立方”,在被雷劈空的梨树杈上填入柳条,编织成“鸟巢”……每一件作品仿佛都诉说着这片土地的畅想。“最好的乡建艺术,是让村民觉得‘这东西本该属于这里’。”不少青年艺术工作者都认可这样的观点。

南山村“南山艺术季”上的艺术作品。受访者供图

如果说南山村的艺术创作思路是就地取材、融合自然,那么陕西的“关中忙罢艺术季”则是从乡村历史文化中寻找灵感。西安美术学院青年教师崔凯敏介绍,这项西安美术学院和西安市鄠邑区联合举办的艺术活动,由忙罢古会发展而来,“忙罢”即“农忙结束”。据传,自明清时期起,每年夏忙之后,关中农村都会定一个日子,吃酒摆席,共庆丰收。

麦地上的现代舞、草垛旁的油画、宴席间的秦腔表演……“艺术季”上,老人们端着土碗看表演,年轻人用手机直播,现代艺术让古老节庆有了新生命。

艺术本身就属于乡土。那些从石墙里长出的浮雕、在梨树伤口上重生的鸟巢、被农忙号子唤醒的现代舞,都在印证:艺术不是覆盖乡村的幕布,而是映照其本真之美的镜子。这种双向滋养的美学,正为乡村振兴写下生动的注脚。

本期选题支持:刘平安

《光明日报》(2025年02月25日 12版)