点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【一线讲述】

编者按

我国是世界上古树名木资源最丰富的国家之一。千百年来,古树名木不仅见证时代变迁、演绎生命传奇,还成为中华民族不可或缺的历史坐标和文化基因。

今年3月15日起,《古树名木保护条例》正式施行,这是我国首次以行政法规的形式明确古树名木保护管理工作应遵守的行为规范。

明媚春光里,让我们相约古树下,听听树与人的精彩故事、人与树的深情对话。

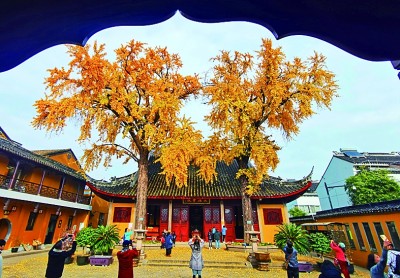

游人在江苏苏州定慧寺院内的两株古银杏树前拍照。王建中摄/光明图片

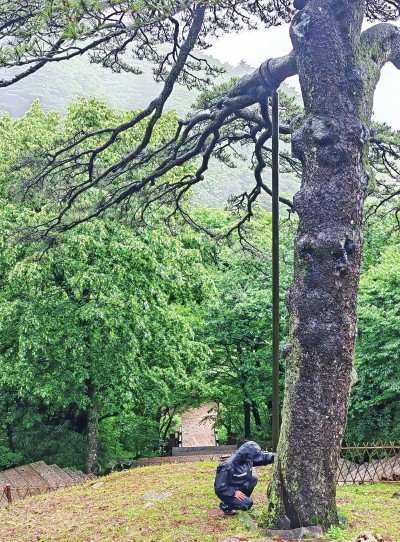

在安徽黄山风景区,园林部门工作人员给黑虎松铺垫麻袋,防止其根部被雨水冲刷。新华社发

代代传承,榧香越千年

讲述人:浙江省绍兴市柯桥区稽东镇占岙村村民 黄天明

去年10月,香榧进入采摘季时,我接到通知:作为唯一的农民代表,参加在阿塞拜疆举行的第29届联合国气候变化大会,并在主题边会上分享我们守护古香榧树的故事。除了激动与自豪,我也发愁:走上国际舞台的机会难得,可该说点什么呢?

回到村里已是下午时分,我打算上山看看古榧树。山道崎岖,但我日走夜走,早已经习惯了。

绵延400多平方公里的绍兴会稽山古香榧群,被联合国粮农组织认定为“全球重要农业文化遗产”,其中百年以上的香榧树就有7.81万株。你看,这棵树已经有1570年历史,800多年前我的祖先迁居此地,与古树互相滋养的故事此后一直未间断,经历了66代人。数百年的时光里,风吹、雨打、雷劈、霜冻、虫咬、鸟啄,大家与古榧树一同应对。

其实,我并非从一开始就选择养护香榧树。20世纪80年代初,我刚20岁出头,父母多次跟我提到回家种树,我没放心上。直到有一年山里下了大雪,全村人上山为香榧树除雪,之后两年古树结出的香榧又大又多,我这才想起老一辈的叮咛,回到村里,从父亲手里接过香榧养护的活。

一年种榧千年香,一代种榧百代凉。2000年,我们遇到了严重的台风暴雨,为了保护古树,我和村民们在风雨中抗争了一夜。当时13岁的女儿在日记里写道:“我很震撼,香榧树在爸爸的心目中就跟孩子一样重要,我以后也会好好守护它们的。”后来,女儿上大学时还号召同学组织志愿服务活动,用年轻人的方式,更好地宣传保护香榧树。

这两年我上山时,总会特意带上外孙和外孙女。两个小家伙在树旁嬉戏,我一边教他们辨认枝头的香榧果,一边告诉他们:由于木质坚韧致密,榧树一年只长高几厘米,能长成参天大树特别不易。两个孩子听后若有所思,说要好好爱护香榧树。

近年来,相关部门对古树逐个调查、鉴定、定级、挂牌,对树龄进行查证和估测,确定管护责任人,让古榧树、小村庄和乡亲们和谐相处。而我,从阿塞拜疆回国后,成为柯桥区首批古树名木保护志愿者,向大家宣传古榧树保护知识。

古榧树下,满眼新绿。我的梦里,常常浮现父亲手把手教我养护古榧树的一幕幕,那是守望,更是传承。

一树一策,古榕焕生机

讲述人:福建农林大学林学院教授 陈世品

作为一名大学教师,我与榕树的缘分始于近30年前。那时,我常在福州的街头巷尾观察这些“活化石”——虬根盘曲、枝叶如盖,它们不仅是城市生态的守护者,更是承载着闽都文化的“绿色记忆”。

近年来,随着城市化进程加速,如何保护榕树成了城市建设的一道必答题。而我的工作,便是用科研与人文的双重视角,为这些千年古树筑起“生命屏障”。

在永泰县梧桐镇坂埕村的“古树名木司法保护示范点”,我曾带着团队为十余株衰弱古榕树制定复壮方案。这些古树或因根系受损导致生长停滞,或受病虫害侵扰,急需科学干预。我们运用无人机巡查技术,精准定位树体健康问题,并通过“一树一策”方案,结合土壤改良、病虫害防治和树洞修补等手段,让古榕重焕生机。

近年来,福州市首创“古树名木+司法”保护模式,为千株古树投保“财产损失险”和“公众责任险”,同时依托科研院校力量,将无人机、物联网等技术融入日常监测。这些创新实践让我深感:科技不仅是保护工具,更是连接人与自然的桥梁。

榕树在福州文化中有着特殊地位。大樟溪畔的“榕水谣”景区,十余株古榕傍水而生,见证了当地从渔村到文旅胜地的蝶变;长乐汶上村的古榕群则串联起宗族记忆,村民在树下祭祖、议事,榕树成为维系乡情的纽带。我曾参与“甲天下榕”的保护工作,这棵千年古树不仅是生态瑰宝,更是民间榕树文化的化身,每年吸引无数游客前来打卡。

然而,榕树文化的传承并非易事。我在调研中发现,榕树盆景制作等传统技艺面临老龄化困境,年轻一代对农耕时令与榕树文化的关联逐渐陌生。为此,我尝试将科研与文化教育结合:在古树微公园中开设科普课程,教孩子们通过观察榕树生长周期理解自然规律;推动古树健康评估技术体系建立,为古树安全存活撑起一把科技之伞。

此外,我们还推动“古树名木+旅游”模式,将古榕群打造成生态景区,既保护了这些绿色瑰宝,又带动了乡村全面振兴。同时,参与起草《古树名木司法保护工作指引》,通过法律手段严惩破坏行为。这些实践让我坚信,唯有让榕树成为城市发展的参与者、见证者,才能真正实现人与树的和谐共生。

站在福州三坊七巷的榕树下,我常想起《闽都别记》中“榕城”美誉的由来。作为科研工作者,我将继续用数据与技术守护古榕的生命体征;作为文化传承者,我将努力让榕树的故事在数字时代“活”起来。希望更多年轻人成为榕树守护者,也希望这些千年古树永远扎根在闽江之畔,并深深植入每个福州人的精神家园。

“望闻问切”,当好古树医生

讲述人:河南省古树名木复壮工程技术研究中心主任 张新权

1996年夏天,我抱着厚厚的《中国树木志》走出大学校园时,没有想到自己的一生将与古树紧密缠绕。

成长于农村的我,从小就对树木有着深厚的感情,柳芽、构桃、柿叶、槐角,处处充满着童年记忆。从学校毕业后,我被分配到河南林业职业学院教授树木学。从那时起,我总爱在乡间小路、公园绿地、丘陵深处观察枝叶、辨识树木,尤其对古树充满了敬仰和兴趣。

河南是古树名木大省,共有古树名木319461株,其中散生古树名木32954株,古树群777个、286507株,古树名木总量位居全国第四。那个年代,河南各地对古树名木的重视还不够。有的百姓把古树当“风水树”祭拜,不仅影响古树健康,还存在火灾隐患;有的给古树建排水不畅的木栈道、树盘种植草坪等,导致古树根系区生境恶化……

2018年12月,河南省科学技术厅批准成立河南省古树名木复壮工程技术研究中心,依托我们学校的植物生理实验室、土壤分析实验室、测树实验室等进行建设。我作为中心负责人,从对全省古树名木系统普查开始,开展实施了一系列濒危古树名木抢救、保护、复壮和研究工作。

古树名木因为树龄大、根系生长力减退、抗逆性差、遭受天灾损伤等原因,容易出现“体弱生病”的情况。因此,我们要像给人看病一样,为古树“把脉问诊、开出良方”。

记得2023年夏天,洛阳市伊滨区诸葛镇上徐马村一棵有着近300年树龄的皂角树出现了部分枝干干枯、落叶等情况,在本是枝繁叶茂、果实生长的季节显得“老态龙钟”,毫无生气。生病的皂角古树牵动着村民们的心。接到求助后,我们组织专业团队到现场“望闻问切”,对古树进行全面诊断,发现古树根系部位常年堆积杂物土石,透气性差,古树干枯坏死的枝干也滋生了虫害。

找到问题所在,我们即刻“对症下药”——清理古树根部杂物,提高土壤的透气性,促进新根萌发,并打磨修剪枯坏的树枝,防止滋生虫蚁……如今,这棵承载几代人乡愁情思的古树已经“重获新生”。

近年来,我们中心先后对200多棵古树进行体检、诊断和抢救,制定复壮保护方案,进行现场技术指导,保护古树名木。每当看到在我们的努力下,古树重新焕发生机,那种成就感和喜悦之情难以言表。

更让我感动的是,越来越多的民众自发参与保护古树。他们有的成为古树的义务管护员,有的参与古树保护的科普宣传……这种全民参与的保护氛围,让我对古树保护的未来充满了信心。

全力呵护,留住乡愁情思

讲述人:湖南省浏阳市小河乡护林员 罗锡来

姑娘出嫁,带着对未来新生活的憧憬;孩子考上大学,迈向人生新起点……每逢小河乡的村民遇上人生大事时,都会来到“罗奶奶”身旁留影祈福。

这位“罗奶奶”是一棵有着2110年树龄的罗汉松。去年,她获得世界纪录认证,让我们小河乡也跟着声名远扬。

经过体检,我们才知道:“罗奶奶”干径1.51米,7个成年人手拉手才能将它合抱;树高12.2米,庞大的树冠犹如一把撑开了的巨伞,遮挡历史的风雨,见证着小河乡的山乡巨变。

守好这棵古树,成了小河乡村民的头等大事。2021年汛期,暴雨如注,长时间的冲刷使古树的根基松动,情况危急。得知消息后,我带人连夜赶到树下,支起“拐杖”稳固树干,又插上“气管”帮助根部透气,大家齐心协力,像是在守护一位病重的亲人。2022年初,罕见的大雪突然而至,积压在树枝上,许多枝干不堪重负开裂,部分还被直接压倒。天刚蒙蒙亮,我就和乡干部匆匆赶来,顾不得寒冷,全力清理积雪。看着成功“抢救”回来的古树,大家眼含热泪,心中满是欣慰。

在我们心中,“罗奶奶”不只是一棵树,而是我们祖祖辈辈的根之所系、情之所牵,总是默默给予我们庇佑和力量。她沉稳、端庄、无言,屹立在潺潺小溪河畔,见证着小河乡乡村振兴的希望与发展。

近年来,我们坚持生态优先、绿色发展理念,持续打造世界纪录罗汉松+鱼鳞坝“山水+非遗”IP,慕名而来祈福许愿、追溯非遗的游客络绎不绝,围绕千年罗汉松、木活字印刷、客家文化设计的文创产品纷纷亮相……

曾有人问我:“一棵树能带来什么?”在我心中,答案丰富而深刻。每当我抬头望向她的时候,心中就充满了向上的力量。

(项目团队:光明日报记者 张胜、陈海波、陆健、高建进、冯家照、王胜昔、禹爱华 光明日报通讯员 冯娣、欧阳畅、赵晨熹)

《光明日报》(2025年04月07日 07版)