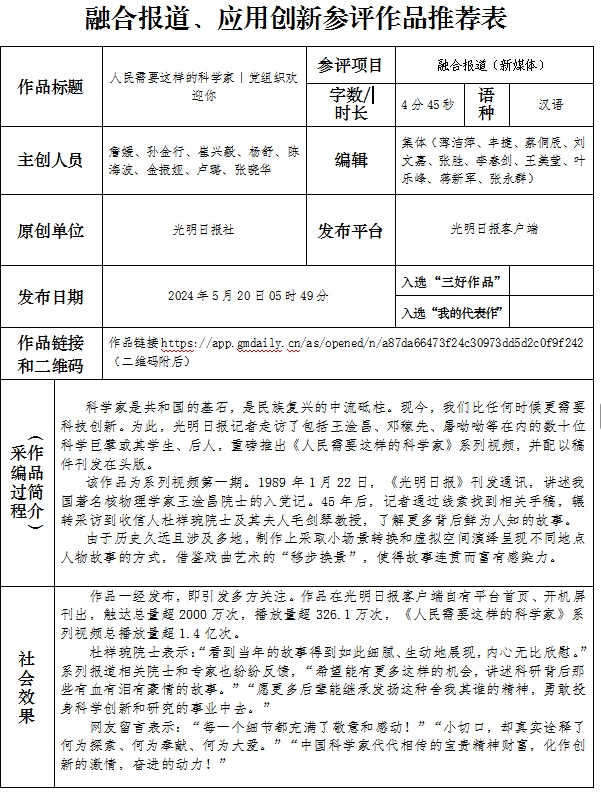

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

参评作品二维码

作品链接

https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/a87da66473f24c30973dd5d2c0f9f242

首页首屏截图

报纸版面图

《人民需要这样的科学家|党组织欢迎你》文字稿

【解说词】

1980年1月22日的《光明日报》头版刊发通讯,讲述我国著名核物理学家王淦昌院士的入党记。

同一天,他“年轻”的同事杜祥琬写信对他入党表示祝贺。5天后,杜祥琬收到了王淦昌的回信。

【同期】(情景还原)

王淦昌:“其实这事我早应该奋斗争取,以自己努力不足,以致拖到现在,非常惭愧”。

【解说词】

这张泛黄的信纸上,工整雄健的百余字,如丝丝引线,将故事拉回到45年前。

1979年8月的一个下午,在原子能研究所所长办公室,原子能研究所党支部正在召开支部大会,讨论王淦昌的入党申请。

已经72岁的王淦昌,操着一口江南口音,介绍自己半个多世纪的信念与追求,郑重申请加入中国共产党。

【同期】(情景还原)

王淦昌:“这样一个大的国家,没有共产党的坚强领导,要建设社会主义强国是不可能的。”

杜祥琬:“说这话时王老的嘴唇一直在颤动,他的眼睛应该是模糊了,还摘下眼镜擦了擦镜片。那一刻,王老该有多激动,他有多少话想对党倾诉啊!”

【解说词】

参加支部大会的21名党员经过讨论,一致举手通过,赞成王淦昌加入中国共产党。

虽然心潮澎湃,但面对杜祥琬的祝贺,王淦昌依然谦虚回应。

【同期】(情景还原)

王淦昌:“希望你和同志们多多帮助,能对党和人民做出应做的事。”

【解说词】

什么是他眼中“应做的事”?

把我国原子能科学事业推向前!为此,他隐姓埋名,心甘情愿“消失”了17年。在“春风不度”的戈壁滩上,冒高温、顶沙尘、住土屋、挤帐篷、喝咸苦水,冒着生命危险,一次次参与爆轰物理实验,在一穷二白的“地基”上“绘”出“两弹一星”的模样。

【同期】(情景还原)

杜祥琬:“没想到王老那么快就亲笔回信,还专门提到了我的爱人毛剑琴,让我既意外又感动。”

杜祥琬:“他在信中这样写道,‘毛剑琴同志已去伦敦大学进修,闻之不胜欣喜,望她能抓紧时间多学多做,早日归国,为祖国做(作,编者注)出大的贡献’。”

【解说词】

毛剑琴访学结束,放弃了留在外国任教的机会,毅然选择回国。

【同期】(情景还原)

毛剑琴:“我清楚自己的使命,国家派我出去是读书、做研究的。我应该早日学成归国!”“我也做了最正确的决定,没有辜负王老的期望!”

【解说词】

那是一代科学家舍我其谁的精神力量。1961年加入核武器研究之前,王淦昌就已经是德高望众的大家,但是面对苏联撤走援华技术专家、国外技术封锁、国内基础薄弱的局面,54岁的他深情而坚定地说:“我愿以身许国。”

不由得让人想到8月的那个下午,参加支部大会的21名党员,一致举手通过:“王淦昌同志,党组织欢迎你!”