点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

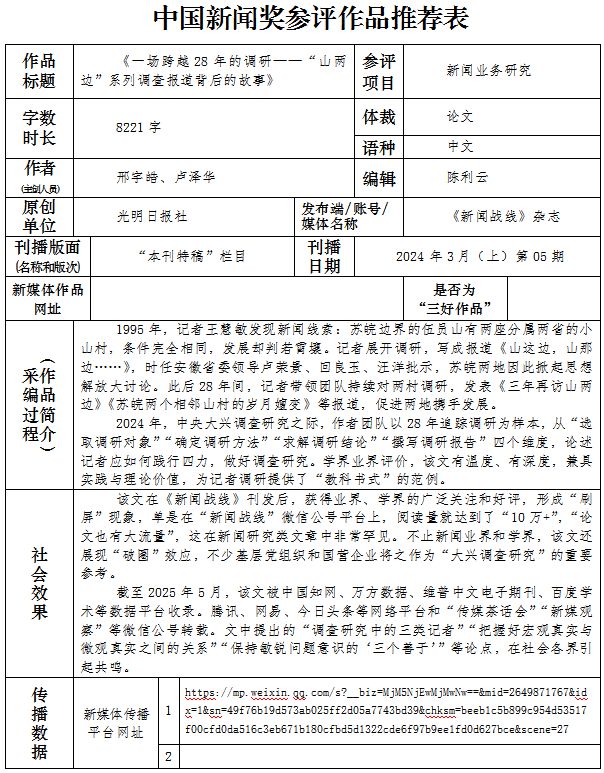

一场跨越28年的调研

——“山两边”系列调查报道背后的故事

王慧敏 邢宇皓 卢泽华

一条新闻线索,记者持续追踪了28年。

28年间,记者先后3次对苏皖交界的两个小山村进行深度调研(以下简称“山两边”调研),发表《山这边,山那边……》《三年再访山两边》《苏皖两个相邻山村的岁月嬗变》3篇报道,每一篇都在苏皖两省引起强烈反响,省委、省政府主要领导专门作出批示,掀起思想解放大讨论,两地几十年来持续比学赶帮超,助推了当地经济社会发展和乡村风尚转变……

这组报道为何能产生如此大的影响力?探赜这场调研的缘起、过程与社会效果,颇有一些值得总结的地方。

选取调研对象,须臾不离问题意识

选取调研对象,是做好调查研究的第一步。调研对象合不合适,直接关系调研的成败。然而,不同地区有着不同的历史传统、资源禀赋和发展路径,不同的人有着不同的人生经历、价值取向和思想观念。在浩如烟海的备选对象中披沙拣金、探赜索隐,难度可想而知。以“山两边”调研为例,中国有数十万个行政村,为什么调研组独独选择了苏皖边界这两个不起眼的小山村?就在于记者时刻保持着敏锐的问题意识。

保持敏锐的问题意识,要善于从“寻常”中看到“不寻常”。“山两边”调研缘起一次“偶然”。1995年,记者在江苏常州采访,一条新闻线索引起了记者关注:苏皖边界的伍员山是一座不起眼的小山包,山的两边分置着两个小山村:一个是江苏省溧阳市社渚镇的洑家村,另一个是安徽省郎溪县凌笪乡的下吴村。两村自然条件完全相同,发展光景却判若霄壤,洑家村远远好于下吴村。

两村同饮一溪水、共砍一山柴,为何有如此大的差异?带着这个问题,记者展开深入调研。

原来,受益于较早推行家庭联产承包责任制,下吴村率先解决了吃饭问题,但是,“够吃够穿蛮安耽,喝口老酒享清闲”的小富即安观念绊住了下吴人前进的步履。而原本每年要向下吴村借粮才能填饱肚子的洑家村,穷则思变,一跃成为富裕村……

记者将在“山两边”的采访情况写成报道《山这边,山那边……》,并配发短评《观念生“金”》,安徽省委、省政府高度重视,时任安徽省委书记卢荣景批示:“读了《人民日报》记者采写的《山这边,山那边……》一文,值得我们深思。两村条件基本相同,而经济发展差距拉得越来越大。经济发展差距实际是思想观念上的差距、领导工作上的差距,我很赞成再进行一场思想解放大发动、大讨论。”时任安徽省省长回良玉要求:“在思想解放上来一次再发动。”时任安徽省常务副省长汪洋批示:“切中时弊方能引起共鸣,敢于亮丑方能催人‘愤’进,如此大讨论才能解放思想。”

安徽由此开始奋起直追。

保持敏锐的问题意识,要善于从“个性”中找到“共性”。“问题意识”不是一味地“挑错”,而是客观审慎地找出反映实际、具有代表性的问题,也就是从“个性”中找到“共性”。

1998年,记者再次来到“山两边”。两村的变化让记者很是意外:知耻而后勇的下吴村,“对照洑家找差距,憋足劲头赶洑家”,一派生龙活虎的景象。而洑家村却走了下坡路,干群关系严重对立,曾经红红火火的村办企业一派萧条……

为什么会出现这样的“反转”?原因是多方面的,如果记者“眉毛胡子一把抓”,很容易陷入“只见树木不见森林”的窠臼。

这时就要思考:这些问题中,哪些是最具典型性和代表意义的共性?记者发现,当年因为穷,全国许多农村都像洑家村一样穷则思变,但在跨出第一步后,都面临改革转型的阵痛。集体利润怎么分?村属企业怎么办?乡村管理如何与时俱进?怎样有效抵御市场风险?针对这些问题,记者在《三年再访山两边》一文中,用“提公因式法”亮明观点:“要真正有大的发展,仅有志气还不行,还必须‘创新求变’。”

保持敏锐的问题意识,要善于从“痛点”中找到“焦点”和“重点”。转眼20多年过去了,“山两边”如今是怎样一番模样?在全面小康迈向全面乡村振兴的新征程中,两村又存在哪些问题?

任何发展阶段都有自己的“痛点”,但如果我们将每个“痛点”都仔细“扫描”一遍、平均用力,就可能导致调研“失焦”“失重”——“失焦”,会让调研左支右绌,得不出全面准确的结论;“失重”,会让调研“飘”在空中,只及其表不及其里,看不到事物的本质。

如何从“痛点”中找到“焦点”和“重点”?这就要求调查者找到最能契合党的中心工作、最能影响全面乡村振兴、群众最关心的现实问题。在《苏皖两个相邻山村的岁月嬗变》中,记者在纷繁复杂的问题中,定位“党的建设”“农村空心化”“培育新农人”“规模经营”“幸福感”“乡村治理”6个焦点,抽丝剥茧层层剖析。因为切中要害,符合时代特点和发展实际,“一石激起千层浪”,在全国引起强烈反响,各地农村从这篇报道中找到共鸣。

江苏省委书记信长星第一时间作出批示:“一口气通读全文,颇受教益,文章以扎实深入的调研,全方位而又独具时空纵深感的视角述说山这边与山那边的变迁,同时又本着问题导向以田野调查的方式述说问题、启发思路,给人以许多启发与思考。”安徽省委书记韩俊也作出批示:“光明日报社的这篇调研报告,以苏皖两个相邻山村为切口,以跨越时空的视角探寻近30年乡村发展的路径,解析新时代乡村振兴的密码,以接地气的语言提出‘冒热气’的思路,对我们全面推进乡村振兴、加快建设高质高效的农业强省,都是难得的启迪、重要的参考。”

确定调研方法,关键在于因题施策

1941年9月13日,毛泽东在延安对“妇女生活调查团”讲话时专门谈到调研方法的问题。他说:“没有调查,就没有发言权。但就有同志要问:‘十样事物,我调查了九样,只有一样没有调查,有没有发言权?’我以为如果你调查的九样都是一些次要的东西,把主要的东西都丢掉了,那末,仍旧是没有发言权。”

这段话发人深省。调研中,如何避免把“主要的东西”丢掉,让调研切中主题、不留盲区?这取决于科学运用调研方法。

调查研究的方法很多,常用的有实地观察法、访谈调查法、问卷调查法、文献调查法等。从“山两边”的调查来看,统领整个调研的,是比较调查法。这是一种将两个以上事物,或一种事物的几个方面、不同阶段进行对比,分析它们的共同性与差异性,以认识事物与现象特点、本质的调研方法。

在“山两边”调研中,28年,不仅是一个时间概念,更为这组报道确立了明晰坐标——纵向上,延展两个村庄的发展纵深,使读者得以窥见它们各自的发展脉络,异中见同,理解中国农村不断进步的总体历史逻辑;横向上,通过对两个村庄进与退、得与失、兴与衰的相互对照,找到解放思想、组织建设、自我能动、环境驱动所起到的关键性作用。

在比较调查法的统领下,记者注重“因题施策”,综合运用多种调查手段,获取最科学的研究素材。

一是从“小”处着眼,由细微处探求本原。调研中,记者收集“山两边”户籍、集体财产与分红账目等经济数据,并以抽样调查方式分发问卷,基本了解了两座村庄经济运行、社会网络、居住格局、宗族关系等情况。

除数据收集和问卷调查外,调研组还在与村民的“偶遇”与“闲谈”中获取了有关村庄的大量具体信息。这些针头线脑、柴米油盐,看起来“鸡零狗碎”,其实都是关乎民生的大问题。忽视了这些“小”,就是忽视了事物的“本真”。

于是,对这些“小”,调研组动了“大干戈”,坚持挨家挨户实地走访、听村干部总结得失、组织专家座谈讲问题根源……采访对象既有省市县各级干部,也有术业专攻、见解深刻的专家学者;既有村里的留守老人,也有返乡创业的青年人、仍在勤奋读书的孩子;既有致富能手,也有并不富裕的农户。

正是这些与基层干部、民众交谈获得的直接信息和切身感受,让记者关注到文献资料和问卷数据之外的问题,如乡风民俗、婚嫁流向、生育意向、人口素质乃至历史文化等带来的潜在而深刻的影响。这些细微而鲜活的调研素材揭示了两个村庄生活表象背后的内在逻辑,为进一步“解剖麻雀”和“层层剥笋”提供了保障。

二是朝“深”处开掘,从矛盾中找到症结。为什么很多报道也在使用各种调研方法,但呈现出来的,往往是表面问题多,深层次问题少;已经解决的问题多,提出正在面临的问题少;散碎的问题多,归纳总结具有全局性意义的问题少。

最根本的原因,还是“隔着玻璃看庄稼,围着饭桌话桑麻”,身到了基层,心却未到一线。

涉浅水者得鱼虾,涉深水者得蛟龙。28年的调研,最重要的一点,就是记者始终坚持“一竿子插到底”,与村民交朋友,忧伤着他们的忧伤、快乐着他们的快乐,洞悉了两个村庄的细微“脉动”。

只有洞悉还不够,还要善于迎着矛盾上。事物的本质往往是通过矛盾冲突显现出来的。

在“山两边”调研中,记者专门搜集“矛盾点”,然后展开“进攻”。譬如,洑家村村民一度对村党支部很有意见,问题到底出在哪里?记者没有回避,老支书王海清也没有回避,“是被胜利冲昏了头,步子迈得过大了,个人能力方面也存在一些缺陷。”再如,在“规模经营集中到什么程度”这个问题上,基层干部们出现了分歧:有人认为有规模才有效益,只有尽可能把田集中在种植大户手里,采用先进机械耕作,效益才能大大提高。有人则表达担忧,认为我们的机械化水平还不像发达国家那么高,土地太多,未必“吃”得下。两种意见,记者在文中都予以充分呈现。

纵观“山两边”调研,这样的“矛盾”“争论”“分歧”比比皆是。在对矛盾的揭示中,在对实践的研判中,在对事物对立统一的辩证分析中,调研的“深度”慢慢体现了出来。

三是向“大”处延伸,于全局中观察嬗变。调研,要从政策中觅方向、从泥土里寻思想。这需要对中央大政方针熟稔于心,还要将基层一草一木尽收眼底,由此实现从感性认识到理性认识的飞跃。这也就是我们常说的“站在天安门上看全国,站在田埂上找感觉”。

任何调查研究的目的都是为了发现问题并解决问题。这需要调研者熟谙世情、国情、党情,以全局视野观照特定事物。同时,用脚板去丈量大地,对社会现象、现实情况了然于胸。

在“山两边”调研中,调研组采取综合调查和专题调查相结合的方式,将两个村庄纳入改革开放、市场经济、脱贫攻坚、乡村振兴等不同时代背景中考量,将“大远景”“中近景”与“特写镜头”有机结合起来。如何全景式展现两个山村的嬗变?中国式现代化和乡村振兴就是这次调研的“大远景”,“长江三角洲区域一体化发展”是调研的“中近景”,两个村庄“摽着劲”“携着手”“比学赶帮超”是特写镜头。只有将这几个视角综合运用起来,才能拓展视野、跳出两村看全国,才能为决策提供科学参考,两村的经验才有推广价值。

求解调研结论,务必秉持系统思维

记者报道新闻,不是浮光掠影的表象化观照,而是能动地探寻、揭示。

笔者认为,记者大体分为三类:一类是不称职的记者,不能到位地反映新闻事实,往往是采访对象看了文章后,连皱眉头;第二类是称职的记者,可以不走样地描摹新闻事实,采访对象看了文章后,会说“噢,是这么回事”;第三类记者,不满足于新闻事实本身,目光具有穿透力,把采访对象潜意识里想表达而未能完整表达的思想挖掘了出来,采访对象看了文章后禁不住称赞“对,这正是我想要说的!”

由此观之,调查研究也可以分为三类:不合格的调研,会得出偏离事实的结论;合格的调研,基本可以反映事实的全貌;而出色的调查研究,是要做到“采访对象未必知,记者未必不知”,帮助采访对象更深入全面地思考问题,不仅知悉今朝,更能预判明天。只有做到第三点,才能称之为“专家型记者”。

如何当好“专家型记者”?从“山两边”调研的经验来看,坚持实事求是,秉持系统思维,把握好三方面关系至关重要。

一是“微观真实”与“宏观真实”之间的关系。调查研究的底线,就是真实地反映事实,做到“其文直、其事核、不虚美、不隐恶”。然而,很多调研就单个事件看,似乎没有偏离事实,但总体却出现偏差,为什么?就在于记者没有用全面、系统的眼光看待问题,一叶障目不见泰山。其实,用一个典型例子来说明一个观点,或图解一项政策,并不难。但这种微观的真实,放在宏观背景下去考量,往往未必真实。因此,只有辩证处理好“宏观真实”与“微观真实”的关系,才有真正的“新闻真实”。

就拿“山两边”调研来说,我们看到了许多“微观真实”。譬如,部分村民思想观念仍旧落后,乡村治理仍存在形式主义问题,“烂市”等市场风险仍不时发生。但我们看到的更多的情况是:村民的日子越过越好、居住环境越来越美、农业结构更趋合理、农业生产力稳步提升、基层组织战斗力更加强劲……两者都是“真实”,但处理不好,就会给读者带来误导——如果只是单方面强调好的一面,就不利于解决乡村振兴进程中的风险隐患;如果过度强调乡村发展中的短板,则易引发负面情绪,影响发展信心。

调研组力求做到“微观真实”和“宏观真实”的统一,既客观真实地反映中国的山乡巨变,又不回避当前农村出现的新矛盾新问题。在揭示问题时,不是单纯地指责和抨击,而是分清主流与支流,客观理性点出问题的症结所在。这种做法既令人信服,又避免“自掌嘴巴”,切实做到了“有一是一、有二是二,既报喜又报忧,不唯书、不唯上、只唯实”。

二是当下与长远之间的关系。问题有很多种,情况不同,性质也不同:有些当下看较为严重,但已有可行的解决办法,假以时日就能化解;有些还处于萌芽阶段,暂未出现明显影响,但长期放任就会酿成苦果。因此,要注意辩证分析问题,把握好当下与长远的关系。

在“山两边”调研采访中,记者收集到的问题信息不下数十条。进行归纳总结时,调研组不断强调要搞清楚什么是偶然的、什么是必然的,什么是暂时的、什么是长期的,什么是历史惯性、什么是未来方向……带着这样的警醒,总结出“‘三资外流’和‘五人增多’是目前农村‘空心化’的主要困境”“乡村产业要有大发展,培养‘新农人’这一关,早晚都要过!”“土地流转,贵在‘适度’。流转规模要与农村劳动力转移情况、技术能力和社会化服务水平相适应,不追求一个模式、一个标准”等结论。

三是表象与本质之间的关系。在进行调查研究时,不能只停留于所调查事物的表面,只有透视调查对象的本质,才能得出符合客观规律的科学认知。

因此,我们要善于做到透其面而观其里,知其然还要知其所以然。譬如,调研中,通过对两村干部、村民的采访,记者发现问题出在“观念”上,下吴村吃饱肚子,得益于“观念”更新——较早施行了家庭联产承包责任制,而它的落后,也是村民解决温饱后思想观念转向保守的必然结果。同样,洑家村的后来居上,也是其转变“等靠要”观念,学习用市场经济的方法发展集体经济使然。

需要特别指出的是,这种探究本质的洞察力,一方面来自苦心孤诣的思考,另一方面也来自调查者的学养积累。

有人将调研成果大致分为5个层次:问题探究、原因探究、路径探究、方法创新、理论创新。越往上“进阶”,学养基础所发挥的作用就越大。

就拿“山两边”调研来说,为了尽量让调研成果向更高层次“进阶”,调研组这样要求自己:我们眼前虽然是苏皖边界的两个小山村,但心中要有宁夏西海固、湖南十八洞村、江西神山村、四川悬崖村……手中虽然是“山两边”的文献资料,但心里要有毛泽东的《寻乌调查》、陶行知的《中国乡村教育之根本改造》、费孝通的《乡土中国》……为了撰写“培育‘新农人’迫在眉睫”这一节,调研组花费两周时间潜心学习,从邓拓的《中国救荒史》到新中国成立后的农业变迁史,从以色列的现代农业发展历程到现今全球农业的发展格局……仅整理的资料就超百万字,还采访了国内数十位知名农业专家。

这些经验告诉我们:没有知识储备,没有对中国农村问题的深刻洞察,只通过临时抱佛脚的方式,不可能获得优质的调研素材,也不会得出符合客观实际的结论。

撰写调研报告,贵在文字入脑入心

撰写调研报告,是决定调研成功与否的“最后一公里”。

有人认为,调研报告只要深刻即可,无需在文字上下功夫。这种观点显然是不对的。

大道至简,最深邃的思想往往是用最入脑入心的语言叙述出来的。无论是《湖南农民运动考察报告》《中国佃农生活举例》等党史上的经典调查文献,还是《江村经济》等学术调查报告,语言表达都有一些共通之处,那就是逻辑严密、平实易懂、干净简练、灵动传神。

新闻界有句名言,好的报道应该是“外行不觉深,内行不觉浅”。为了实现这个目标,“山两边”调研报道力求用凝练传神的文字、生动感人的故事表达深刻观点。

一是善用群众语言。调研中,记者让村民现身说法:听村里的年轻人诉说从城市回到家乡面对的种种不适;听种植大户倾诉规模经营中面临的新问题;听阿公阿婆讲述对乡村文化生活的渴盼……调研报告运用了大量生动的群众语言,记者以第一人称形式,把调研对象活生生推到读者面前。譬如,悄悄打听到洑家村种白茶发了财,下吴村村民吴定义的说法是:“乖乖呀,绿茶白茶,一字之差,收益可就差得大了!”茶店老板娘谈起电商,用了一句顺口溜:“千里买卖一线牵,买家卖家鼠标连。”谈起邻里之间有点小摩擦,报道引用村民挂在嘴边的一句谚语:“勺子难免碰锅沿。”这些群众语言,让报道更接地气,也让村民感到“传达的是我们的声音,表达的是我们的内心”。

二是善讲生动故事。调研组秉持这样一个理念:无论写什么体裁的文章,都要学会讲故事而不是做报告。因为听故事时,人们会支棱着耳朵;而听乏味的报告时,就容易昏昏欲睡。

撰写调研报道时,记者力求摒弃“报告体”,不刻意凑对仗、搞排比,而是用讲故事的方式,让事实说话,将调查结论藏于事实背后,像朋友围炉夜话般促膝谈心、娓娓道来。譬如,文中有王海清带领全村人艰苦创业的豪情、波折与反思,有吴定义从茶农到民宿老板的成功转型,有曹帮清担任农技员激起的层层涟漪,还有在外打工的王科回乡定居的心路历程……

因为有了丰富的故事情节,这篇长达近两万字的调研报道没有让读者感到枯燥,许多读者称,他们是一口气读完这篇报道的。

三是善展书卷气韵。“言之无文,行而不远。”再精心的调研,再深刻的思考,也要通过灵动的文字来展现。光明日报是一份思想文化大报,浓郁的文化味是这张报纸的鲜明特质。这两年,一直重点强调“新闻要有文化含量,记者要有人文情怀,报社要有书卷气韵。”

具体到调研报道写作上,就是大力提倡文气、清雅气、书卷气,反对俗气、八股气、粗鄙气。以文气充沛、端庄大气、清新雅致的文字,让读者如饮甘霖、如沐春风,不仅获得思想上的洗礼,还能得到文化上的享受。

基于这个理念,记者在文章中大量使用了散文笔法——

描述自然风光,强调了“美”:“刚刚下过一阵豪雨,一缕缕丝带般的白云在山间飘来荡去,躲在白云后面的太阳若隐若现,茶树碧绿的叶片上便镀了一层银灰。”

描述建设情况,突出了“活”:“楼房的倒影扎进了水里,水里便长出了一排楼房。几只调皮的鸭子‘嘎嘎’叫着划水而过,于是,水中的楼房颤颤悠悠跳起了舞蹈。”

描述生态农业,写出了“真”:“一丛丛蒹葭、蒲苇将一汪不大的水塘勾勒出了诗意。浅水处,一只白鹭单腿站立着,对着自己的倒影若有所思。水塘边,几棵硕大的银杏树蓬蓬勃勃织出了一片清凉。”

这些散文化表达,把“硬道理”变成了“软表达”,发挥了“润物细无声”的效果。

值得说明的是,不论是善用群众语言、善讲生动故事还是善展书卷气韵,都不是随随便便写就的。撰写过程中,调研组发扬“敬惜文字”传统,像雕琢艺术品一样精心打磨文字。

稿件的撰写历时近3个月,仅颠覆性“重写”,就不下五六次。如何让逻辑关系更加顺畅、让结构更加清晰、让事例取舍更加精当、让叙述更加有张力、让新闻现场得到高度还原……在一次又一次重起炉灶的自我颠覆中,稿件逐渐展露出大家期待的轮廓。

当总体框架终于跨过“及格线”,稿件便进入了“小屋磨稿”阶段。如果说此前的写作只是“写意”勾勒,“小屋磨稿”才是真正的“工笔描摹”。

调研组一个字一个字、一个标点符号一个标点符号地精心打磨——

“‘满面春风’,不够精准,再想想,换个词……”

“‘喜气洋洋’,意思虽对,但不够雅致……”

“‘欢咍嗢噱’,挺贴切,不过,文了点,一般读者搞不明白……”

花费十几分钟的时间,对一个词反复推敲,是常有的事。人物性格要凸显、写景状物要贴切、百姓语言要生动、用词炼字要精准、标点符号要到位……一遍一遍地筛,一遍一遍地磨,直到凌晨2点版面付印的最后一刻,调研组还和编辑们精读数遍,对任何有疑问的文字逐一考辨……

“敬惜文字”四个字,真真切切镌刻在“小屋磨稿”、精益求精的过程中。最终,“磨”出了读者的这句评价:“这篇调研报道,是真正的富有营养的‘文化大餐’。”

28年的调查研究,经历了一次又一次认识、实践、再认识、再实践的过程。由此,我们悟出了这样一个道理——事物在不断发展变化,一个典型报道,要实现新闻价值的最大化,不要“一篇永逸”。作为时代的观察者、记录者、参与者、推动者,记者的调查研究,永远在路上!

(作者王慧敏系光明日报社社长兼总编辑,邢宇皓系该报社副总编辑,卢泽华系人民日报海外版记者)