点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学书心得】

作者:薛 飞(上饶师范学院副教授)

当下学书者对隶书的临摹和学习,取法主要集中在汉碑、简牍和清隶之上,在近年的全国展中备受争议的“展览体”,以对汉碑进行改造,使之夸张与变形的现象尤为突出,引起一些质疑之声。纵观书法史的发展脉络,唐隶亦是隶书发展中一个重要的历史阶段,它上承汉魏隶书之方整精密,下启清人隶书之灵动多变,亦兼具盛唐正大之气象,也是我们临习隶书的经典范本。

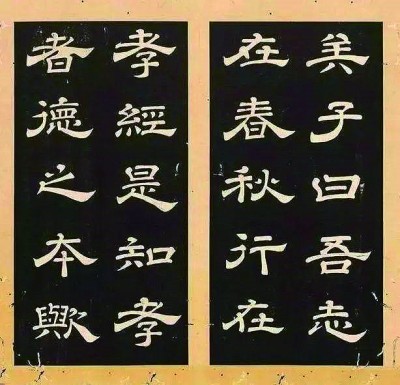

《石台孝经碑》拓本(局部)

唐隶中兴,出现了一大批隶书名家,先有唐玄宗李隆基以帝王之尊开风气之先,后有蔡有邻、史惟则、韩择木和李潮等馆阁书家扬其波,一时蔚为大观。在诸多唐隶作品中,最出名的当属李隆基亲自书写、作序并注解的《石台孝经》,对学习唐隶具有典范意义。《石台孝经》现藏陕西西安碑林,上覆有碑亭,亭上匾额为林则徐所书“碑林”二字,此碑矗立于西安碑林的中轴线上,位于整个碑林的中心位置,被称为“碑林第一碑”。在央视《国家宝藏》第三季的节目中,西安碑林博物馆于馆藏四千余方的历代精品碑刻中首推《石台孝经》,可见其背后历史人文之厚重,翰墨之精妙。

《石台孝经》刻于唐天宝四载(745),碑身由四块青石围绕一方形中心石柱组成,四面均刻字。碑的上端有方形碑首,刻卷云华盖,代表着天空,其顶有九宫格,格中四方各有山峰代表五岳中的四岳,中岳被中间石柱所替,代表帝都长安。碑的下端立于三层石台基座之上,故被称为《石台孝经》。碑座四周线刻双狮、蔓草纹,气象不凡,寓意大地。中间石碑顶天立地,内容刻孔子儒家典籍《孝经》,有大唐盛世孝道长存天地之意。此碑通高6.2米,是碑林所有碑刻中规格最高、形制设计最独特的皇家巨制。《石台孝经》的碑额,上刻唐肃宗李亨所书“大唐开元天宝圣文神武皇帝注孝经台”十六字篆书,四行四列,书法线条流畅,体势婀娜,为李亨太子时所题。碑文有四面,正面前部为李隆基所作《孝经序》,后部至第四面,为《孝经》正文、玄宗所作注释,以及国子祭酒为刻孝经台所上表文、李隆基的批答等,史称《御注孝经》。《石台孝经》,共50行,经文大字,注文小字,均为李隆基隶书所写,后面的表文为楷书,批答为李隆基的行书。明人赵崡评《石台孝经》云:“开元帝书法与《泰山铭》同,润色史惟则。老劲丰妍,‘如泉吐凤,为海吞鲸’,非虚语也。后有李齐古表,行书亦佳,同勒诸臣名字,字不草草,至如行押数十字,尤豪爽可喜,乃知前代帝王留心翰墨如此。”观其隶书呈现出势若飞动、丰茂妍美的时代审美特征,玄宗以帝王之力倾注于隶书创作,开辟出一种全新的自信娴熟的书写范式。如泉吐凤,为海吞鲸,点画之间皆展现出盛唐书法恢宏博大的气势与格局。

临创《石台孝经》及唐隶,学书者首要解决的应是章法问题。唐隶在形制的大小上,与汉隶拉开了极大的差距。我们所熟悉的东汉碑刻高度一般在2米左右,最高通常不会超过3米,如《鲜于璜碑》高2.42米,《张迁碑》高约2.9米。而唐隶多为高碑巨制,《石台孝经》碑通高6.2米,李隆基书《纪泰山铭》刻于泰山,高达13米之巨,其中隶书字径大者达20厘米左右,比汉隶的字大了数倍有余,非常壮观。唐人窦臮《述书赋》称玄宗书法:“开元应乾,神武聪明。风骨巨丽,碑版峥嵘。思如泉而吐凤,笔为海而吞鲸。”一语道出唐隶章法的特点,可谓“风骨巨丽,碑版峥嵘”,汉隶对此不可与之相抗衡。故在临摹唐隶的时候,学书者一是要打破日常临习的常规大小书写习惯,着意加大单字的字径,大者为佳;二是要从章法上汲取营养,有所借鉴,篇章布置,整齐划一,行列分明,书写时可撑满界格,远观如排兵布阵,密密匝匝,静穆森严,秩序精神要强烈而弥满,才能精准把握唐隶的章法特点。

其次,唐隶的用笔要重视骨力和节奏感。世人谈到唐隶多评其“专取姿媚”“笔画肥美”,不如汉隶在审美上古朴质拙。但如果你走出书斋,放下字帖、拓本,直接去面对矗立在西安碑林中的《石台孝经》,或登临泰山览《纪泰山铭》石刻,就会明显发现唐隶是极重视骨力的。字口清晰可见,线条劲健有力,骨气洞达,用笔蚕头燕尾,其节奏感和波磔上的字势飞动,炯炯有神气,可引人久久驻足。这种视觉的冲击感只有观、摹原碑,才可真正体会到,不可人云亦云,丧失自己的审美判断。这是我们临习时在用笔上要尤为注意的。“透过刀锋看笔锋”,才能掌握到唐隶的临习要点,做到形质上的精准临摹和神采上的气息相接,方可为进一步的创作夯实基础。在唐隶的学习过程中,易出现宋人米芾口中“肥俗”的情况,对此可在掌握了章法和用笔特点后,在线条质感的提炼上下功夫。唐隶的线条要厚重结实,结字要紧密,不要一味追求线条的光洁,以至于书写轻滑,沾染俗气。可在中锋行笔铺毫时加入绞转用笔,追求万岁枯藤般的老辣与迟涩,方能破除唐隶之肥而媚,达到调节书法审美的作用。

启功曾评唐隶:“能在汉隶的基础上开辟途径,追求新效果,不能不说是一种创新。”隶书发展到盛唐时在书写范式和风格上的突破和创新,可为我们当下隶书的创作提供借鉴及法度规范。丛文俊认为:“唐人眼中的隶书之美,是自内而外、群体式的理想与艺术追求,还可以视为一种含义复杂的文化现象,很值得关注。”《石台孝经》除了书法价值之外,也是中华文明几千年来所传承不断的孝道文化在唐代的体现。古人认为“金石不朽”,将《孝经》正文及玄宗所作御注,刻于碑上立于石台,可达到教化与正心之功。中华民族的“孝”文化,薪火相传,历久弥新,《石台孝经》兼具书法和人文历史价值,其中所蕴含的“孝道”思想,亦值得我们不断学习。

《光明日报》(2025年05月18日 12版)