点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:谭家斌 马尚朝(秭归县屈原纪念馆三级研究馆员、秭归县屈原学会会长)

众所周知,秭归是屈原的故乡,其实,它不仅是地名,也是鸟名。

据《秭归县志》载,最迟在西汉元始二年(公元2年)就有“秭归”县名,且与屈原有关。屈原《离骚》云:“女媭之婵媛兮,申申其詈余。”女媭是谁呢?汉代王逸《楚辞章句》云:“女媭,屈原姊也。”东晋袁山松(又称袁崧)认为秭归县名由此而来,他在《宜都山川记》中写道:“屈原有贤姊,闻原放逐,亦来归。喻令自宽全,乡人冀其见从,因名曰秭归。即《离骚》所谓‘女媭婵媛而詈余’也。”意思是说,屈原有个贤惠的姐姐,听说屈原被放逐,就回到故乡,劝导屈原放宽胸怀,乡人都希望屈原听姐姐的劝告,因姊归而名曰“秭归”。《辞源》“秭归”条称:“秭归,县名。属湖北省……汉置县,属南郡……古代传说屈原生于此地,原放逐前暂止此,原姊亦来归,后人因名其地曰秭归。秭、姊音同。”《汉语大字典》“秭”字条也说:“秭,通‘姊’。《后汉书·和帝纪》‘戊辰,秭归山崩’,李贤注:‘秭归县,属南郡……袁山松曰:‘屈原此县人,既被流放,忽然暂归,其姊亦来,因名其地为秭归。’秭亦姊也。”可见,“秭归”地名由“姊归”演变而来。自此,秭归人都亲切地称呼女媭为幺姑儿、屈幺姑。

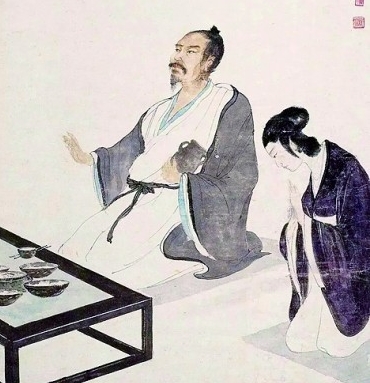

屈原像(局部) 傅抱石/绘 图片由作者提供

“秭归”也是鸟名。长江三峡及秭归县一带,有一种嘴为赤红色的鸟,名为杜鹃。屈原作品中写到这种鸟时,称之为“鹈鴂”。《离骚》曰:“恐鹈鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。”《汉语大字典》“鴂”字条注音为“guī”,并释曰:“子规鸟。《类篇》:‘鴂,子规鸟名。’”宋代洪兴祖《楚辞补注》云:“鹈,一作鷤。”“鹈鴂”也作“鷤鴂”,西汉扬雄《反离骚》有“恐鷤鴂之将鸣兮,顾先百草”之句。唐代颜师古注《汉书·贾谊传》云:“鷤鴂……一名子规,一名杜鹃,常以立夏鸣……[图1]与鴂同。”颜氏认为“鷤鴂”也作“鷤[图1]”,即子规、杜鹃之鸟名。屈原的弟子宋玉也提到这种鸟,而且直接称作“姊归”鸟,其《高唐赋》有“姊归思妇”之语,“姊归”“思妇”都是鸟名。概因“秭通‘姊’”之故,有的版本,如姚守亮、程本兴《宋玉辞赋注译析》、王孔庚《屈原、宋玉与宜城——原著赏析、历史考证、学术探讨》等,将“姊归”写作“秭归”。汉代司马迁《史记·历书》亦有“百草奋兴,秭鳺先滜”记载,东晋徐广说:“秭音姊,鳺音规。子鳺鸟也,一名鷤[图1]。”清代朱珔《文选集释》说:“《尔雅·巂周》郭注云,子巂鸟出蜀中。郝氏谓子巂即子规,又作秭归。《史记·历书》‘秭鳺先滜’。‘又作姊归’。《高唐赋》‘姊归思妇’,扬雄赋作‘鷤[图1]’。‘鷤[图1]’之声转为‘鹈鴂’。”朱氏认为“鷤[图1]”一声之转即为“鹈鴂”,此与颜师古所言“[图1]与鴂同”意同。明代李时珍《本草纲目》释“杜鹃”:“子规,亦作秭归。鶗鴂,音弟桂,亦作鷤[图1]……鹃与子巂、子规、鶗鴂、催归之诸名,皆因其声似,各随方音呼之而已。”李氏认为,因方言不同而导致称呼不同。清代方以智《通雅》说:“催归、杜宇、子鹃、秭归、谢豹,皆怨鸟子规也。”由此而知,鳺、巂、[图1]、规,同音而互为通转,并且都为鸟名。子、秭、姊、鹈古音同。子巂、秭鳺、子规、姊归、秭归、鹈鴂、鷤[图1]、催归、杜宇、子鹃等,不仅皆为鸟名,而且是一鸟多名,是名称最多、被赋予文化内涵最丰富的一种鸟。秭归现在统称为子规鸟或秭归鸟。

千百年来,秭归留下百余个屈原传说故事,被列入国家级非物质文化遗产名录,其中有关于秭归鸟的。传说中,屈幺姑变成了屈原的妹妹,秭归鸟即由她的精灵幻化而成。有一个版本说,屈原自投汨罗江后,遗体被神鱼驮回秭归,屈幺姑将屈原埋葬后,哭得声嘶力竭,一头撞在墓碑上,鲜血流出,红光升起,一只小鸟在峡江上空的红光中展翅高飞,声声呼唤:“我哥回!我哥回……”其声凄厉,啼声连连,直到口角流血,变成嘴为赤红色的鸟。秭归鸟因此叫“幺姑鸟”“我哥回”。

有趣的是,屈原多次以鸟自喻。如《九章·抽思》云:“有鸟自南兮,来集汉北。”汉代王逸《楚辞章句》注:“屈原自喻,生楚国也。虽易水土,志不革也。”再如《九章·哀郢》:“鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。”黄永玉与萧桓《楚辞选》注:“诗人这里是借‘鸟飞反乡’‘狐死首丘’来比喻自己对故国、故都的眷恋之情。”正如王逸《楚辞章句》所言:“《离骚》之文,依《诗》取义,引类譬喻。故善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞,灵修美人以媲于君,宓妃佚女以譬贤臣,虬龙鸾凤以托君子,飘风云霓以为小人。”屈原以善鸟自喻,表达了深厚的家国情怀。秭归鸟的传说,则表达了家乡人对屈原的深切怀念。

《光明日报》(2025年09月05日 16版)