点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:胡一峰(中国文艺评论家协会理事)

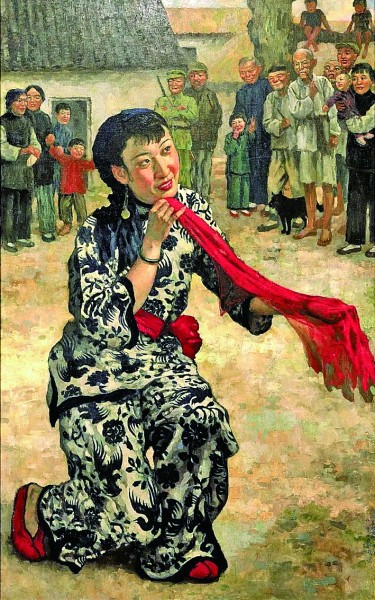

一幅徐悲鸿的油画,在拍卖会上以人民币7128万元成交,创下了2007年中国油画拍卖新纪录。这幅油画的名字叫《放下你的鞭子》。

时间拨回到1939年。为抗战筹款,当时正在新加坡举办画展的徐悲鸿,遇到了来此地演出的新中国剧团。观看了明星演员金山、王莹表演的街头剧《放下你的鞭子》,徐悲鸿深受感动。他用10天左右创作了这幅油画。作家郁达夫称赞,“画里分明戏一场,万头攒动看香娘”。在抗战烽火中,《放下你的鞭子》不但鼓舞了无数仁人志士投身抗战洪流,还创造了戏剧和美术两部经典,成为跨艺术门类创作转化的范例。

郭沫若与陈鲤庭(右) 资料照片

街头剧《放下你的鞭子》流传广泛,版本很多。追根溯源,不得不提到剧作家田汉。1928年12月,田汉根据歌德的小说《威廉·迈斯特》中的片段故事写了独幕剧《迷娘》。该剧讲述吉卜赛老汉逼生病的眉娘卖艺,拿起鞭子要打她。青年迈斯特挺身而出,解救眉娘。剧中人物关系简单,情节结构明晰,虽篇幅不长,但既有抒情和诉说,又有激烈的冲突和情节反转,很能打动观众,引发共鸣。

1931年夏,导演陈鲤庭目睹逃荒难民的悲惨生活,根据《迷娘》写作了《放下你的鞭子》:街头卖艺的姑娘表演时状态不佳,遭到老者鞭子的抽打,引起观众不满,一名青年大喊:“放下你的鞭子!”与老者扭打起来。姑娘却为老者求情,说这是她的父亲,并诉说父女背井离乡、沦落街头,是因为兵灾匪祸、苛捐杂税。当年10月10日,该剧在上海南汇县举行的游艺活动中演出。此后,随着日寇步步紧逼,民族矛盾急剧上升,群众抗日呼声迅速高涨。在这样的时势下,陈鲤庭对《放下你的鞭子》进行改编,将卖艺父女的身份改为东北流民,姑娘“香姐”的母亲被日本鬼子害死。这一改动把矛头鲜明地指向日本帝国主义,使这个短小精悍的街头剧成为抗战宣传的有力武器。

据统计,该剧在当时街头或农村上演的剧目中演出量占百分之七十以上。崔嵬、陈波儿、金山、王莹、张瑞芳、王为一、凌子风、赵丹等当时的知名剧人都曾演出过《放下你的鞭子》。由于是街头演出,观众和演员的界限被打破,同处一个开放空间,极大释放了作品的感染力。演至高潮处,观众和演员一起高呼“打倒日本帝国主义”“打回老家去”。人们纷纷把铜板、钞票扔上台去,援助“香姐”。

油画《放下你的鞭子》 资料照片

1937年4月,演员崔嵬和张瑞芳演出的《放下你的鞭子》在北平学生中产生极大反响。这次演出活动由北平中共地下组织领导,以刚成立的中华民族解放先锋队为核心发动和组织。当时,北平2500余名学生在香山举行联合大游行。张瑞芳回忆,她和崔嵬“从附近农民那里借来几件衣服就开始化装了”。崔嵬扮演卖艺老汉,穿着老乡的旧棉袍,一根麻绳系在腰间,戴一顶无檐毡帽,用旧报纸折成方块遮在额前当作帽檐。张瑞芳扮演女儿香姐,穿的短袄和花裤子也是借来的。“刚好附近有人在耍把戏卖艺,我们把他那副挑担租来了”。演出过程中,两人全情投入,把不做亡国奴的情感融入其中,极大感动了观众。演到后半场,包围监视学生的军警才发现他们在宣传抗日,但也被剧情和观众的激昂情绪所打动,没有干涉制止。演出结束后,一个警察区队长还给张瑞芳和崔嵬买了两瓶汽水,动情地说:“我家也在东北呀!我也不愿做亡国奴。”

抗战期间,这部街头剧引发了不少感人的演出故事。1937年,上海妇女儿童前线慰劳团冒着严寒,慰问在绥远百灵庙打退日寇进攻的傅作义部队。官兵看完《放下你的鞭子》后群情高昂,齐声高呼:“打回老家去!”1938年1月,上海救亡演剧队到山西临汾柳村演出《放下你的鞭子》。正演到戏里的“老汉”鞭打香姐,台下一位完全入戏的真老汉,忽然手举铁锹向台上的假“老汉”后背拍去,幸好观众及时阻拦,未造成严重后果。原来,这位老汉是东北人,儿子在东北军当连长,九一八事变后随部队撤到关内,老汉寻儿未果,流落山西,看到《放下你的鞭子》,不免触景伤情。

1937年,崔嵬、张瑞芳在街头演出《放下你的鞭子》。资料照片

《放下你的鞭子》成了许多演员的“看家戏”,有的演员曾演出此剧超过2000场。上海救亡演剧二队于1937年12月至1939年4月间,在华中华南地区演出此剧数百场。该剧还远赴南洋和美国,受到当地华人的热烈欢迎。1943年,王莹应邀在美国白宫演出此剧,受到美国观众的如潮好评。这部剧为中国的抗战文艺赢得了世界声誉。抗战期间,除了职业的演剧团体外,浙江大学学生剧团、西南联大剧团等都演出过《放下你的鞭子》。值得一提的是,这部剧还成为许多知名文艺家的戏剧“首秀”。作家王鼎钧在回忆录中说,抗战给他带来了“好几个第一”,包括第一次演戏,演的就是《放下你的鞭子》。七七事变后,读初中的作家聂华苓与同学一起参加抗日宣传活动,也曾参演过《放下你的鞭子》……

《放下你的鞭子》在抗战期间引起巨大反响,唤醒了民众的救亡意识,激励了更多有志之士,彰显了抗战文艺的强大力量。如今,回顾《放下你的鞭子》这部经典抗战戏剧的往事,回望这把“流动的抗战火炬”,我们不由得再次被蕴含其中的民族精神所感动。

《光明日报》(2025年07月10日 01版)