点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【诗意中国】

作者:徐贵祥

去年的这个时节,到福建参加第十二届漳浦诗人节。一个酷热的上午,我随诗人们参观当地的名胜古迹。

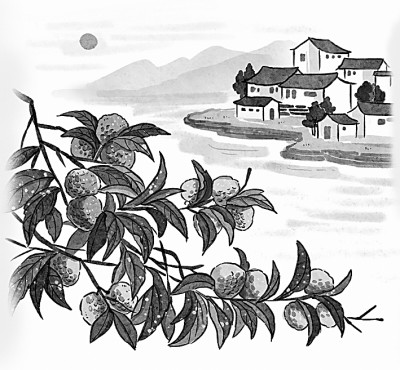

插图:李娜

第一站是赵家堡。但见一个方方正正的石楼耸立在海边,蔚为壮观。据说,此楼为南宋皇室后裔所建,主要用于军事防御。第二站是锦江楼。前往的途中,我的脑海里一直悬浮着赵家堡,那直线与方块的叠加,那青、黄两色的交织,让我产生了很多联想——醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。我甚至萌生了以赵家堡为地标写一部小说的念头。随着车辆的前行,渐渐地,我们从地平线上看到了另一道奇观:峰峦之间,白云之下,田野之中,一座赭红色的城堡倏忽扑入视野——这就是锦江楼。那个时刻,我的目光被深深地吸引住了,好像走进了一个遥远的梦。

走进锦江楼,一个眉清目秀的女子手持话筒引领我们参观,从外环到内环,从第一层到第三层,关于土楼的来龙去脉、结构功能、保护措施……最让我在意的,是关于一匹布的故事。

话说两百多年前,有个名叫林升泽的农民,他忠厚老实,以贩鸡为生。有一天,林升泽发现鸡笼边有一匹布,问遍集市,都不知道是谁遗落的,他只好每次赶圩卖鸡时都把布匹带上。过了十多日,一个漳州的商人来到林升泽的摊前,他不买鸡,而要买挂在扁担头的布匹。林升泽告诉商人,这布不是卖的,而是失物招领。商人说这布匹是他十多天前遗失的,布中有一张货单。林升泽这才打开布匹察看,商人所言属实,便把布匹还给他。那个名叫戴敬的商人为林升泽的诚信所打动,二人成为莫逆之交。戴敬为林升泽指点经商之道,并多次资助,林升泽家业渐丰。后来,为保护家族和邻居不受匪盗侵扰,林升泽修建了一座三环式土楼,即锦江楼。这座楼可容纳百余人,族人足不出户即可交易,过着与世若即若离的生活,锦江楼也成为闽南土楼建筑的美学典范。

谁能想到,二百多年后,这座楼吸引了众多艺术家、建筑学家和游客的目光,并成为电影《欢乐英雄》和《阴阳界》的取景地。这个藏在山坳里的“古董”大放异彩,被列为全国重点文物保护单位,并带动了一方经济。

关于一匹布的故事,不过是民间传说,甚至可能是杜撰的。但我认为,杜撰的故事往往更有诗意,蕴含着民间的想象和理想,也就是说,正是因为这方土地上的人们追求道德,膜拜诚信,才创作出如此动人的故事。

那天我在锦江楼流连忘返,观察、研究它的结构、布局和建筑材料,抚摸用三合土垒砌的墙壁,摩挲坚硬如铁的柱子,脑海里同时浮现不远处的赵家堡,恍有所悟:人类文明的成果,都是从土地里生长出来的,一切艺术都是泥土的艺术,包括古城堡、古村落以及日新月异的城市。生命离不开土地,我们在土地上生息,在土地上栖居,也在土地上创造奇迹。

我到过许多地方,参观过西北的窑洞、东北的地窨子、新疆生产建设兵团的地窝子,它们各有各的创造,各有各的精彩,很难分出高低优劣。当然,这些建筑与当地的地理环境、气候、人口密度以及财力有关。北方人的主要做法是深挖泥土,形成半洞穴似的居住空间。而南方,特别是东南部的人们,则是把泥土挖出来,向地表要空间。除去实用价值,从设计的精巧程度、结构的复杂性、建筑材料的独特性、视觉效果等方面考察,我个人认为,南方的各种“楼”更有诗意。那些历经千百年仍然屹立不倒的方楼、圆楼,凝结着民间生存智慧,暗藏着美学密码,甚至蕴含着成功的秘诀。

离开锦江楼后,我仍在回味那匹布的故事,感慨万千。哪里都有泥土,每个人都是泥土养育的,人们从泥土高尚的精神和品质中汲取力量,而后用高尚的心和干净的手,把泥土变成艺术品和财富。

一方水土养一方人,一方人也养一方水土。二百多年前的那匹布,成为一面夺目的旗帜,飘扬在漳浦大地的上空,培育着漳浦的文化精神,也滋养着漳浦的土地。文化是什么?文化就是一个个故事。有诗的地方,就会有故事;有故事的地方,就会有诗。

今年又到漳浦,参加第十三届漳浦诗人节。在座谈会上得知,这个诗人节主要是由当地的诗人道辉、阳子夫妇推动的。从第一届到第十三届,历时十三年,二人倾囊相助,协助政府策划会务,迎来送往,先后邀请包括港澳台在内的全国各地近百位重量级诗人到漳浦谈文说艺,推动现代诗歌发展,为当地的文化和经济建设注入了活力。

有理由认为,漳浦诗人频繁的文化活动,与那匹布有关;漳浦荔枝的蓬勃生长,也与那匹布有关。

活动期间,到旧镇参加第九届中国漳浦·乌石荔枝采摘季活动。目之所及,是一片红色的海洋,果实累累。匍匐在地的荔枝就像铺满大地的诗句,诉说着一方人的勤劳、智慧以及对美好生活的追求。

在那棵树龄三百年的荔枝树下,刚刚被评选为漳浦“荔枝大王”的老林,眉飞色舞地告诉我,今年荔枝大丰收,来自全国各地的订单每天雪片般飞来,果农们采摘、包装、发货,忙得不可开交。站在树下,望着果农们挂着汗珠的笑脸,我仿佛看见鲜红的荔枝从漳浦的土地上出发,在各条航线上飞翔,把整个天空都染红了。

在我走神的当口,老林剥开一枚荔枝,送到我手上:“看看,这荔枝多么美!”我愣了一下,什么,美?眼前这个矮小、精瘦、黝黑的汉子,从他的嘴里说出来的,不是“香”,不是“甜”,不是“好吃”,而是“美”。这太出乎我的意料了!这个“荔枝大王”,在经营他的46亩荔枝林的时候,在汗水日复一日地滴落到黑色土地上的时候,他想到的不仅是作物带来的收益、甜蜜,他还想到了美,他是在用审美的态度培育着艺术品。这太难得了,这不是诗是什么?我把那枚荔枝托在掌心,对着阳光透视,真的很美。这世界上,最美的水果应该数荔枝了——红艳的果皮,犹如风雨雕刻的城堡,守护着凝脂般的果肉,散发着田野的芬芳。我把这土地馈赠的果肉含进嘴里,舌尖上流淌着岁月的河流,我的心在微微颤动。那个棕红色的荔核,仿佛一只明亮的眼睛,俏皮地对我说,只要把我还给大地,我就能生长出更多的美。

离开漳浦的前一天中午,在道辉和阳子的石头房子里,见到了一年前为我们介绍锦江楼、如今供职于漳浦县融媒体中心的女子小陈。当时她在锦江楼所在的锦东村挂职担任驻村第一书记——难怪对锦江楼的前世今生了如指掌,解说起来如数家珍,话语中洋溢着对这片土地的热爱。她告诉我们,去年的今天,是她驻村的最后一天,有幸同诗人相逢。

在场的一位诗人应声而起,顺口一溜:“去年今日锦江楼,唐风宋韵挂枝头。一年一度荔枝红,豪情忽来诗酿酒。”

《光明日报》(2025年07月11日 15版)