点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化·走进乡村看振兴】

光明日报记者 耿建扩 陈元秋 光明日报通讯员 马静清晨5点,天刚蒙蒙亮,在河北省石家庄市鹿泉区水峪村,村民梁海平挎上篮子,来到自家连翘田中采摘嫩芽。他弯下腰,熟练地掐下嫩芽,指尖沾满了清新的草木香。

水峪村村民炒制连翘茶。刘蓉菲摄/光明图片

三年前,听说村里的连翘产业日益红火,梁海平跟着村里的合作社干起连翘种植。“我们是村里统一种植连翘,合作社管收购加工,自己完全不愁销路,一年下来能有3万多元的收入。”梁海平说,如今守着家门口的绿水青山就能过上好日子,日子舒心多了。

沿着蜿蜒山路下行,便来到了山脚下的连翘加工厂。厂内机器轰鸣,茶香弥漫,工作人员有的在分拣新采摘的连翘叶,有的将成品连翘茶封装入盒,一派热火朝天的景象。

“发展连翘产业,这条路真是走对了。村集体收入逐年攀升,村民的日子也越过越红火。”沏下一杯当季的新茶,村党支部书记聂永飞眼里的笑意藏也藏不住。

曾经,水峪村是典型的“靠天吃饭”穷山村。这座被山地环绕的村落,土地资源有限,传统农业收益微薄。“那时候日子苦,大家都纷纷出去打工,就连嫁过来的媳妇都不愿把户口迁过来。”聂永飞回忆说,那时山上虽然长满了野连翘,但谁也没想到这玩意能换钱。

背靠大山,如何才能念好“山字经”?从无人问津到身价倍增,水峪村连翘的逆袭故事始于聂永飞的一次偶然发现。2021年,他在河南省出差时,注意到当地在种植连翘。“这玩意我们那山上多的是,能卖钱?”经过考察,聂永飞才得知,原来连翘作为传统中药材,嫩叶能制茶,果实可入药,兼具生态效益与经济价值。

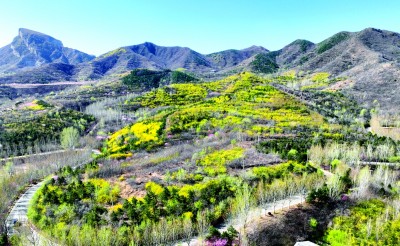

水峪村3000亩连翘花开,山坡披“金”。翟磊摄/光明图片

知道这些,聂永飞坐不住了。回到家乡后,他请来专家团队实地论证,发现这里半湿润的气候和砂质土壤,特别适合种植连翘。“原来这门口的‘荒山’,竟是货真价实的‘金山银山’!”就这样,水峪村定下了以连翘种植为突破口的发展计划。

聂永飞一边从省里请来农业专家开展技术培训,讲解连翘种植的前景与收益,手把手教种植、管护技术;一边积极对接药企和药材市场,为连翘找销路。2022年,水峪村成立了鹿泉区圆梦种植专业合作社,采取“党支部带头运作、党员带头示范、群众自愿入股”的方式,实现了股份合作、抱团发展、规模经营,鼓励村民积极参与连翘产业发展,从而增加农户收入。

“记得第一次带村民外出考察连翘产业时,大家心里都没底,但看到当地的成功案例,大家的信心一下子就上来了。”聂永飞回忆道。这些年,越来越多的村民加入连翘种植队伍,目前全村连翘种植面积已达到3000亩。

“做产业,就得最大限度发挥每片叶子的价值。”合作社投资50万元引进制茶工艺,建成标准化加工厂。春天采嫩芽制绿茶,清明前的“明前芽”卖到200元/斤;秋天用老叶制红茶,茶汤红亮如琥珀;修剪下的枝条晒干制成中药“连翘苷”,果实直接对接药企,仅此一项就为村集体增收20万元。

“以前山上到处都是杂乱的草,现在这里种上了连翘,荒山变成美景。”说起村里的发展变化,村民聂志敏笑得合不拢嘴。谁能想到,这个曾被群山围困、靠天吃饭的小山村,如今正凭借小小的连翘,形成了“春赏花、夏采茶、秋摘果、冬康养”的四季产业链。

优势在山,出路在林。产业旺了,人气也旺了,水峪村又把目光瞄向了文旅产业。近年来,鹿泉区大力推进山水林田湖综合治理,建设“旅游+”新业态,构建旅游大格局。水峪村脚下的这片大山也披上绿装,还建起西部长青旅游度假景区,进山游览的游客络绎不绝。借此“东风”,水峪村将村里特有的红石民居打造成民宿,并推出当地特有的丝弦表演,很快就蹚出了一条文旅融合的路子。

高婵是最早一批投身乡村文旅的年轻人,她利用自家房屋开起民宿。每到旅游旺季,房间总是供不应求。“现在来旅游的人多了,我的民宿生意也越来越好,收入比以前增加不少,日子恐怕比城里人还滋润呢。”高婵说。

数据见证着水峪村的蝶变:2024年,水峪村集体年收入突破100万元,接待游客超2万人次,旅游收入近30万元。小山村如今白墙灰瓦,茶香四溢,处处洋溢着生机与活力。

在聂永飞的办公室里,记者看到桌上的规划图,关于连翘产业的新点子条目清晰。“下一步,我们还要加大连翘产业的深加工,开发出更多的产品,争取让一片叶子的价值再翻几番。”谈及未来,他信心满满。

在水峪村,连翘不仅仅是一种植物,更是连接过去与未来、承载希望与梦想的纽带,它不仅带来了物质财富,更唤醒了沉睡的大山。就像聂永飞常说的:“现在我们喝的不仅是茶,更是对幸福日子的盼头”。

《光明日报》(2025年07月16日 05版)