点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:谢冕

每次南行福州,长乐机场乃是必经之地。到了长乐,有两处又是必到之地,其一是冰心文学馆,另一是长乐江田的“破店”。冰心先生与我是同姓、同乡、“宝树堂”同宗,她是文学界的前辈,又是我的文学启蒙人,是不可不拜谒的。至于“破店”,它的老板是长乐谢氏宗祠的主事人,乡情深重,每次来访,敬祖寻宗,老板总要在他的“破店”设宴殷勤招待。每次我都要求由我买单,他总不依。

所谓“破店”,是谢家老板的自谦、自嘲,其实“破店”不破,是一家位于江田镇的路边小馆,经营传统的福州菜。门脸不大,楼上楼下,数十张餐桌。我多半是在返程登机前受邀前来一享家乡美食。地道的福州菜,每次都是谢家老板亲自下厨掌勺。他跑前跑后,总是抽空前来为我敬酒,自己不吃。老板当过兵,出过国,做一手传统的闽菜。此人性情豪爽,经历丰富,是一个传奇性的人物。这店门脸一般,没有任何装饰,也不做广告,很低调,菜品、食材、烹饪,如同居家模样,并不奢华。它以朴实、本色、实在,吸引了众多回头客。

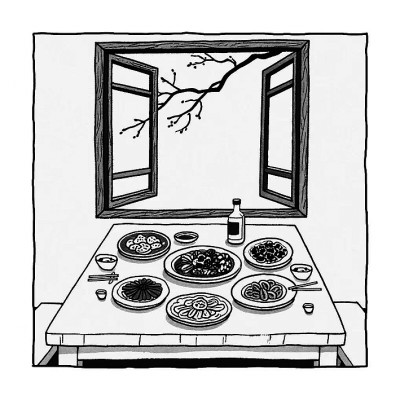

因为是本家乡亲,也没有什么客套,坐下来就开吃。福州的青红酒,冷盘是家常的,有时新水果、蜜饯橄榄、地瓜干、小虾米、丁香蚵等。凉菜中引人瞩目的,是一盘以紫菜围边的凉拌海蜇头,糖醋生抽,加少量的盐。另一品是凉拌的蟹生,海蟹别地少有生吃的,佐料相同,微微的甜酸。这些,都令人怀想幼时的味道,小慰乡愁。闽派菜系除食材有诸多海鲜、酒席多汤类(往往十居其半)为其特点外,其味偏于甜酸,多用酒糟,甜不及苏杭,酸不及秦晋,基本绝辣(旧时餐食喜虾露,今少用),这些因素,使闽菜能以其有别于众的特点,在诸多菜系中自成一家。

平心而论,“破店”不破。在“破店”,我可以和闽菜中的珍品不期而遇。名菜佛跳墙贵,也许乡间难遇,但闽菜精华如荔枝肉、爆双脆、西施舌等,均可于“破店”席上一见。长乐为福州近郊,其间习俗与闽都相近。我在“破店”的餐桌上可以与记忆中的美食相遇,如芋头粿、海蛎饼、鼎边糊等。来到“破店”,如同到家,老板是我本家人,知道我的口味,鱼丸、肉燕、红糖年糕,都是幼时让我流口水的美食,谢家宗侄总能满足我的念想!特别幸运的是,前些时候见面,餐桌上竟赫然出现旧时只有祭灶日才能吃到的有“时来运转”之寓意的软米粿——一种用水磨糯米粉制作,煮熟后置于芝麻、花生碎、黄豆面、红糖等之上滚裹而成的甜品(类北方的“驴打滚”,但此乃半湿)。那日“破店”偶遇,如对故人,喜极,如梦境!

“破店”觅食让我长了知识,亦可谓获得新觉悟,即,要寻原味,不必进城,下乡即可,比如城市近郊那些小镇的街边摊子。原理在于,城市源于乡村,市民源于农民,文明从乡村进入城市,而后在城市定型,散发出高雅、华贵、灿烂的光芒。

这道理,可以文学为佐证。记得当年在北大求学,本科五年制,课程中有“人民口头创作”一课,为本系本专业必修。当年的授课老师是朱家玉先生,朱老师师从钟敬文,是钟敬文的嫡传弟子。那时我们被告知:民间口头流传的故事、传说和各种演义,是精英文学创作的源头,许多的文人创作,其艺术资源最先来自民间。我们将此论列为经典。文学研究如此,美食研究亦如此。许多大城市里的珍肴佳酿无不源于近郊乡间。觅食寻源,多半会寻到那些不起眼的乡间小店。早先,那些原生态的食品,幸运地进了府城,受到官宦商贾的青睐,得到褒奖,于是被列入上品,成为经典。

因此,我认为“破店”不破,也可断言,所有的平凡小铺,都可能是后来经典的原生地。在八闽首府,我的家乡福州,有一家位于繁华地段的百年老店,叫聚春园。幼时家穷,无缘问津。这家百年老字号做得一手好闽菜。国宴席上的佛跳墙,就是这家老字号的杰作。由此我想到,聚春园如果溯源寻宗,也极有可能会寻到“破店”老板、我的本家谢老板的祖先呢!

插图:荣池

《光明日报》(2025年07月25日 15版)