点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:尹亚利(北京外国语大学希腊研究中心名誉主任)

联合国教科文组织2025年7月12日宣布,世界遗产委员会第47届大会决定将希腊克里特岛的六大米诺斯宫殿遗址列入《世界遗产名录》。这一决定是对米诺斯文明价值的肯定。巧合的是,此时在北京故宫神武门城楼上举办的“代达罗斯:希腊克里特岛的神话”文物展正进入尾声,这个为期三个多月的展览吸引了众多来自全国各地的观众。展览以古希腊神话中的著名工匠代达罗斯修建米诺斯迷宫以及带领儿子伊卡洛斯用人造羽翼飞离克里特的故事为引导,将欧洲文明之滥觞米诺斯文明娓娓道来,让这一神秘的古希腊文明以多维的角度展现在中国观众面前。

《公牛头形绿泥石来通杯》 尹亚利摄/光明图片

代达罗斯和欧罗巴的第二故乡

在古希腊神话中,代达罗斯是雅典人,他因涉及一起谋杀案逃亡到克里特,并在那里为米诺斯国王修建了一座迷宫。从雅典逃亡的代达罗斯为什么要选择位于大海中的克里特岛作为避难之地?当时的克里特是欧洲最先进的地方,在那里他可以尽情发挥他的艺术和技术才能。如同荷马史诗《奥德赛》中借奥德修斯之口所说:“有一个地方叫克里特,位于深红葡萄酒色的海水中,这是一片美丽富庶的土地,岛上人多得数不清,城市有90个……”

从荷马的描绘中我们可以感受到克里特人口众多、城镇密布、经济发展、生活富庶的繁荣景象。当欧洲其他地区还处于石器时代晚期的时候,克里特率先进入了早期青铜时代。

与克里特相关的希腊神话不仅有代达罗斯,还有欧罗巴的故事。欧罗巴是腓尼基国的公主。她的美丽迷倒了万神之王宙斯。宙斯化身为一头公牛,将公主诱拐到一个海岛上,这个海岛就是克里特。宙斯用公主的名字命名了海岛所属的大陆,它就是我们所熟悉的欧洲。公主在克里特生下了几个孩子,其中名叫米诺斯的儿子后来成了克里特的一代明君。

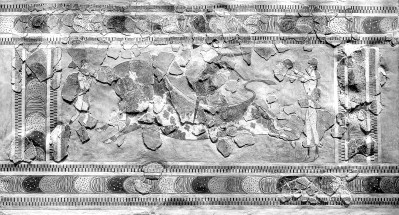

泥板上刻画的类似迷宫的图案 尹亚利摄/光明图片

古代克里特经济文化繁荣的原因当然并不能完全归功于被神化了的米诺斯国王。宙斯和欧罗巴从亚洲大陆来到欧洲的故事,反映的是东方文明对欧洲文明的影响。欧洲最早的文明形态出现在克里特并非偶然,它是由克里特独特的地理位置所决定的。克里特位于东地中海中部,是欧亚非三大洲海上交汇点。此前,克里特东方的新月沃土地带出现了两河文明,克里特南方的尼罗河流域出现了古埃及文明。在农业种植技术传入克里特岛之后,铜的冶炼技术也传入克里特。先进技术带来经济的快速发展。公元前2000年前后,当几乎整个地中海世界出现发展停滞、人口下滑的时候,克里特的人口却在增加,经济充满活力。公元前1900年后,克里特的米诺斯王朝已经拥有一支强大的船队,控制了大部分来往于地中海南、北、东三个方向的航线,克里特岛本身也成为东地中海最重要的转口贸易中心。经济和贸易的发展促进了克里特的城镇化进程。公元前1900年至公元前1700年间,克里特东部出现了多个王国,形成了以城市文明为突出特征的米诺斯文明。各个王国都以王宫为中心,建设了豪华的住宅,拓宽了道路、码头,建设了城市排水系统等。各地遍布不同种类的手工业作坊,克里特形成了农业、手工业和贸易并举的经济发展模式。公元前1700年前后,这一城市文明突然被毁灭,原因不明。但此后不久,在被毁坏的宫殿废墟上,再次出现了更加华丽的宫殿,经济和文化快速发展,克诺索斯王宫成为其典型代表。公元前1500年左右,米诺斯文明达到繁荣的顶峰。希腊神话中充满神性的宙斯和充满人性的代达罗斯之所以不约而同地选择克里特作为落脚之处,原因也就不言而喻了。

米诺斯人的世俗崇拜和女神崇拜

传说中代达罗斯在克里特最大的功绩是建造了囚禁牛头怪米诺陶洛斯的迷宫。有关米诺陶洛斯的故事看起来荒诞不经,却有着深刻的象征意义。神话中克里特国王米诺斯本人就是化身为牛的宙斯与欧罗巴的孩子,有学者认为牛首人身的米诺陶洛斯可能与古人的图腾崇拜有关。在人类艺术史上,牛是最早被人类描绘的动物,西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画和法国拉斯科洞窟壁画都是旧石器时期最为著名的人类洞窟壁画艺术。

伦勃朗作品《劫持欧罗巴》 资料图片

在克里特文明的考古发现中,牛的形象最为引人注目。故宫展览中有一幅巨大的《跳牛图》印刷品,《跳牛图》是克里特米诺斯王宫出土的壁画,现藏于克里特首府的伊拉克利翁考古博物馆。该博物馆还保存着一件米诺斯王宫出土的《公牛头形奠酒器》,它由黑色蛇纹石雕刻而成,口鼻上镶嵌着白色的贝壳,圆瞪的双眼由水晶石制成,牛头上表现牛毛的刻纹图案流畅而富有节奏感。类似的牛头奠酒器在克里特其他地方也有发现,北京故宫神武门展览中有一件出土自克里特最东端扎克罗斯王宫的《公牛头形绿泥石来通杯》,其对牛头的刻画同样十分细腻。奠酒器是古代爱琴海地区一种底部有孔洞的宗教礼仪用器,祭奠用的酒经由孔洞流出来,祭祀给神灵,可见牛在克里特文明中的重要性。

米诺斯人对牛充满了喜爱,他们使用牛形器具,房间里装饰牛的壁画,佩戴牛形项链和耳坠以及牛形图案的戒指印章。与对牛的世俗崇拜和喜爱相比,米诺斯人对蛇的崇拜充满虔诚和仪式感,因为他们认为蛇是与女神结合在一起的。尽管人们对米诺斯人的宗教信仰知之甚少,但学者几乎都认为,那时人们已经摆脱了原始时代万物有灵的崇拜,出现了对女神的崇拜。与供奉在宏伟庙宇中的古埃及神像不同,在已经发掘出来的米诺斯遗址中,没发现大型祭祀场所和神像雕塑,被发现的多为微型雕塑,其中持蛇女神的塑像最为典型。米诺斯人认为女神与四季更替、物种萌芽和枯萎、生殖和死亡有直接的关系。与女神雕刻在一起的动植物包括橄榄树、牛、鸽子等,但最常见的是蛇,尤其是在神圣的祭祀场所,持蛇女神是最为人们所崇拜的偶像。

在伊拉克利翁博物馆保存着两尊著名的“持蛇女神”塑像,它们是研究米诺斯人宗教信仰的重要实证。两尊塑像都出土于克诺索斯王宫的中央大厅。在约公元前1600年前后发生某种毁灭性事件时,塑像与其他宗教或仪式用品一起被掩埋封存,直至20世纪初重见天日。塑像由釉陶制成,较小的塑像大约16厘米高,女神身穿精致的米诺斯长裙,双手各持一条头向上昂起的蛇,表情庄重,头顶精致的帽子上坐着一只狮或豹。另一尊稍大一些的女神塑像双臂前伸,胳膊上都盘着蛇,身上也有多条大蛇从腰部一直盘踞到头顶的高帽上。女神都有一张锥子脸,富有表现力的大眼睛炯炯有神。也有人认为塑像并非女神,而是“女神的侍者”,还有人认为这是“女祭司”的塑像,或者是“装扮成女神的王后”。对于蛇的象征意义也有不同的解读。有人认为蛇是土地或祖先的精灵,持蛇表示与土地的联系。也有人认为蛇是生殖的象征,女子可能是生育女神。还有人认为蛇是一种祭品,女子双手持蛇是一种向神献祭的仪式。无论如何,米诺斯时代的持蛇女神虽然没有古埃及或西亚神像的雄伟和肃穆,却有着平凡女性的窈窕和感性。

《跳牛图》 资料图片

蛇与女神的组合在希腊文明的古典盛期更加被神化。智慧女神兼女战神雅典娜的盾牌上盘踞着巨蛇,头上长着无数毒蛇的妖女美杜莎更是将蛇的魅力和威力表现到了极致。

神话还是现实:迷宫和王宫

代达罗斯在克里特修建的囚禁米诺陶洛斯牛怪的迷宫被认为是传说中的一座复杂建筑,但20世纪初克诺索斯王宫的考古发掘让神话变为现实。

在故宫神武门展览中有两块不起眼的小泥板,上面却记载着神秘的“迷宫之谜”。在一块约为公元前1375年至公元前1300年间的泥板上,用欧洲最早的文字之一线形文字B记载了向代达罗斯神庙献祭的史实。另一块约为公元前1200年前后的泥板上刻画了一座迷宫式建筑的示意图。

克诺索斯王宫依山势而建,位于高坡的西宫多为2~3层楼房,位于低处的东宫多为4~5层的楼房。从低处上望,层楼高耸,门窗敝廊参差展现,甚为壮观。宫殿的底层用巨大的方形石柱支撑,以上各层用圆形柏木立柱,立柱的形制为上粗下细倒立的圆柱体。厅室之间由长廊、过厅、复道、阶梯相连,百户千门,曲折隐秘。中央大厅十分宏伟,从天井取光,三面构成柱廊,梯道宽阔,壁画色彩艳丽,被誉为王宫建筑最杰出的厅室。旁边的双斧厅分内外两室,以折叠门扇相隔,冬可保暖夏可通风。王宫占地22000平方米,有大小宫室1000多间。1400多平方米的长方形中央庭院把东宫和西宫联结成一个整体。迷宫般的房间包括宝座大厅、宗教活动厅、警卫室、工作室、葡萄榨汁室、储藏室、行政办公室、接待室、休息室,卧室、浴室、地牢等等,附近还有剧场、国王别墅和王室墓地。

克诺索斯王宫有如此多的楼层和房间,采光和通风是一大难题。考古发掘告诉我们,米诺斯时代聪明的建筑师们充分利用了光学和几何学知识,在紧密相连的楼室之间设计了多个天井,让光线和空气通过紧靠天井的窗户和通风口进入室内。在光线难以照射到的底层房间,建筑师在天井的角落放置磨光的大理石,让光线通过大理石的反射照亮房间,使底层房间明亮起来。

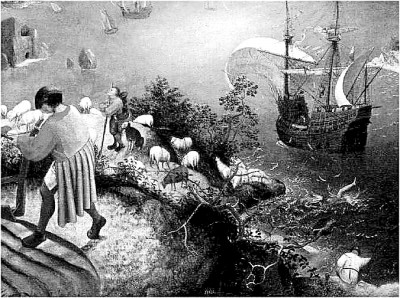

勃鲁盖尔作品《伊卡洛斯的坠落》 资料图片

王宫的宝座大厅是国王和高级官员们议事和处理政务的地方,套间内的王后寝宫则是一套典型的米诺斯豪华住房,墙壁上绘有海豚戏水的壁画,优美雅致,相连的卫生间内有一个典雅的石制浴缸和冲水厕所。王宫的上下水设施完备,石头建成的水道先将水引进蓄水池,再用管道引到浴室或厕所,最后用陶土水管将废水排掉。

称克诺索斯宫为“迷宫”一点都不夸张,一般人初次进宫如同进入迷阵,很容易转回到刚刚走过的地方,很难按原路进出。希腊神话中的阿里阿德涅公主担心从雅典前来杀牛怪的忒修斯王子迷途难返,交给他一个线团,让他把线的一端拴在入口处再深入“迷宫”,这样才使得心上人顺利走出“迷宫”。

遗憾的是,在当时的历史条件下,王宫的发掘者为了将王宫的面貌尽可能多地恢复,让人们能够对这一发现有直观的认识,对遗址进行了“破坏性保护”,用水泥等现代建材进行了部分复建。这种可怕的“保护”使得克诺索斯王宫遗址迟迟未能列入《世界遗产名录》。令人高兴的是,现在联合国教科文组织世界遗产委员会终于决定将克里特岛上包括克诺索斯王宫在内的六个王宫遗址整体列入《世界遗产名录》。世界遗产委员会的决议中称:“这六个王宫遗址可以追溯到公元前1900年至公元前1100年,是米诺斯文明的代表性遗址。宫殿是米诺斯时代的行政、经济和宗教中心,拥有先进的建筑形式、城市规划和充满活力的壁画,具有早期文字体系、航海网络和文化的交流,表现出了米诺斯社会的复杂结构,对地中海的历史具有持久影响。”世界遗产委员会的这一决定是对米诺斯文明历史价值的充分肯定。

毁灭之谜:天灾还是人祸

约3500年前,米诺斯文明处于最为繁荣时期,社会出现了复杂的分工。在农村,农民饲养牛羊猪,种植粮食,培育葡萄、无花果、橄榄,驯养蜜蜂,使用皮革包住把手的木犁。在城市,手工匠人开设铁匠作坊,或使用先进的转轮制作驰名岛内外的卡马雷斯彩陶。王宫里,书记员忙着清点收受或发放的货品,并在陶土泥板上用线形文字记录下来;艺术家忙着绘制壁画,官员忙着主持会议或审理案件,并在泥板文件上盖上精美的印章。晚上,公主和贵妇们参加各种宴会和舞会,青铜和黄金餐具闪闪发光,剧场上演引人入胜的演出,森林里面有着各种各样的舞会,斗牛场上有人在斗牛,有人在观看……

然而盛极而衰,约公元前1450年前后,高度发达的米诺斯文明突然再次被毁灭,而且毁灭得十分彻底,再也没能复活。毁灭的原因至今依然众说纷纭,归结起来,无非是天灾或人祸,抑或是天灾和人祸的叠加。

1939年希腊考古学家马里纳托斯教授首次提出天灾毁灭假说。他认为,公元前1450年爱琴海锡拉岛上的火山发生喷发。这座现在被更多人称为圣托里尼的火山岛当年的喷发引发了强烈的地震,克里特的宫殿在地震中倒塌并在大火中被焚毁,地震引发的海啸摧毁了米诺斯强大的海军,破坏了使克里特得以繁荣的海上贸易。火山灰覆盖了整个克里特岛,大批人畜窒息而亡,农作物也全部被毁灭。这一假说被很多人接受,但也有人提出不同意见。有专家根据对格陵兰岛冰川上火山灰影响的研究认为,锡拉火山的大喷发应该发生在约公元前1645年左右,比米诺斯文明的毁灭早了近200年。火山喷发、地震和海啸无疑会对米诺斯的舰队和建设造成巨大影响,但曾经从一次毁灭中重生的米诺斯文明为什么不能在这次自然灾害中再次恢复元气呢?

持人祸毁灭观点的人认为,米诺斯文明遭遇毁灭完全是米诺斯人自作孽的结果。米诺斯是不设防的海上强国,他们认为自己有强大的海上力量,没有必要在城市建设高防御性的城墙和养一支强大的军队。生于忧患,死于安乐,崇尚享受的米诺斯人也许从来没有想到过,有一天会从海上杀来蛮族的军队,将他们的宫殿焚烧,将他们的文明毁灭。持这一观点的历史学家们认为,毁灭米诺斯文明的是来自希腊大陆的阿卡亚人,也被称为迈锡尼人。他们在希腊大陆上创建了尚武的迈锡尼文明,靠武力征服了希腊大陆后,在约1400年前后跨海进攻克里特并最终毁灭了繁荣的米诺斯文明。在克里特发现的大量迈锡尼人使用的线形文字B泥板对这一观点提供了支持。

持双重毁灭观点的人将这两种原因融合到一起,认为先是自然灾害大大破坏了米诺斯王朝的经济和军事实力,使他们难以抵抗后来的入侵者,米诺斯文明最终毁灭。

无论出于何种原因,米诺斯文明在繁华散尽后终于黯然落幕。尚武的迈锡尼人从北方来到希腊南部定居并进一步侵占克里特岛后,并未全盘否定米诺斯文明。他们惊叹米诺斯文明的辉煌,汲取其精华并在其基础上创造了一种新的文明形态,被后人称为迈锡尼文明。从某种角度看,米诺斯文明并没有消亡,而是以新的文明形式被继承,成为希腊文明乃至欧洲文明之链上的第一个环节。米诺斯文明、迈锡尼文明和早期出现在爱琴海岛屿上的基克拉泽斯文化一起,被后人统称为爱琴文明,成为欧洲文明的起源。正如联合国教科文组织所评价的,米诺斯文明对地中海的历史产生了持久的影响。

《光明日报》(2025年07月31日 13版)