点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:马诗彧、漆琰玲(分别系鲁迅美术学院副教授、鲁迅美术学院讲师)

近几年,由女子室内乐组合“俪人行”演奏的《踏歌行》在网上走红。12位来自中央民族乐团的演奏家身着汉服,穿越到五代,完美复刻了一千年前的女子“天团”。她们模仿的正是河北博物院的五代王处直墓彩绘浮雕《散乐图》中的女子乐队。

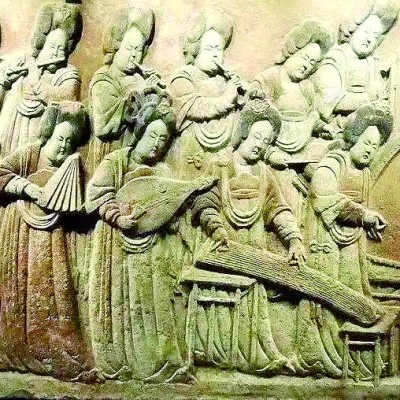

五代白石彩绘《散乐图》浮雕(局部) 作者供图

从《散乐图》中,我们可以窥见唐末五代中国音乐的繁盛景象。五代短暂而动荡,是唐宋之间的过渡。在音乐发展史中,五代是以歌舞为中心的中古伎乐时代转变为以戏曲为代表的近世俗乐时代的中间阶段。

在彩绘浮雕上,两名舞者前方引路,一名女官带着12名乐伎演奏。12名乐伎以站立姿态分前后两排,她们穿长裙,戴披帛,裙摆上的朱砂红历经千年,仍像刚染上石榴汁一样鲜艳。她们面部丰腴圆润,透着红晕,头上梳高髻,插白色梳或簪花装饰,体现着唐代的审美趣味。

乐队前方是女扮男装的指挥,她头戴幞头,手持长杆,杆端系打结的彩带。乐伎使用的乐器由上至下、由左至右依次为横笛二、筚篥二、答腊鼓、方响、笙、座鼓、拍板、曲颈四弦琵琶、筝、擎箜篌。浮雕刻画精湛,女乐师姿态鲜活,仿佛正按同一节奏舒展演乐,由于浮雕并不太厚,平面整体性强,整幅画面极具动态感与旋律感。

唐末五代时乐舞文化发达。社会上蓄伎之风兴盛,很多贵族都拥有大量乐人。后唐宰相郭廷诲拥有“艺色绝妓妾十,乐工七十”;后晋牙校孙锐更是“以女妓十余辈从之,拥盖操扇,必歌吹而后食”。传为南唐画家顾闳中所作的《韩熙载夜宴图》,用绘画展现了贵族官员蓄伎的风尚,画中绘有跳六幺舞的舞伎,还有演奏琵琶、拍板、笛、筚篥等乐器的乐人。后蜀开国功臣赵廷隐墓中的20多件乐舞俑,生动展示了后蜀乐舞文化的繁盛。陶俑全身彩绘描金,色彩鲜艳,姿态各异,伎乐俑乐队所用乐器有着明显的龟兹音乐特征。

唐以来流行的龟兹风格音乐在五代时依旧盛行。指挥手持的竹竿具有“先导乐意”的指挥功能,是宋代宫廷队舞中“勾队”“放队”表演形式的雏形。

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。”站在前排正中的女乐师正在演奏曲颈琵琶,也叫胡琵琶。她的发髻梳法复杂,异于其他演奏者,显示出其在乐队中的重要地位。她所使用的曲颈琵琶是这一时期音乐表演的主要乐器。唐代,从西域传来的曲颈琵琶吸收中原传统秦琵琶长处,以丰富的艺术表现力,高居宫廷乐部领奏之位,成为乐器之王。曲颈琵琶甚至把琵琶这个名字据为己有,秦琵琶则被称为阮或阮咸。

由于皇室的推崇,胡琵琶在唐代风靡一时。著名文艺青年王维就装扮成伶人,凭借“轻拢慢捻抹复挑”的功夫,打动玉真公主,从而被公主推荐给主考官,摘得状元。琵琶也是最受诗人青睐的乐器,白居易就写下了《琵琶行》这样的千古名篇。人们对胡乐的追捧让一些传统士大夫感到担忧。白居易的好友元稹就痛心疾首地写道:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。”但他的抱怨丝毫不能减弱人们对胡乐的喜爱。

五代时,琵琶也是宫廷内宴里常见的演奏乐器,后宫嫔妃多擅长弹琵琶。《旧五代史》记载瀛王冯道之子冯吉“能弹琵琶,以皮为弦,世宗尝令弹于御前,深欣善之,因号其琵琶曰‘绕殿雷’也”。前蜀皇帝王建墓棺床四周雕刻有“二十四伎乐”图,其中22位乐伎、2位舞伎,乐队也以弹奏琵琶的乐伎为首。

“醉和金甲舞,雷鼓动山川。”前排最左是敲击大鼓的女乐师。鼓作为乐器比较简单,只能敲击节奏,无法发出高低变化之音,但它却位居先秦八音的“群音之首”。《史记·乐书》记载,先秦古乐,管弦和笙簧都要在鼓声开场后才能演奏,整个乐队的节奏也要由鼓来控制。

“紫绦鸣羯鼓,玉管吹霓裳。”后排有一位敲羯鼓的女乐师,与敲击大鼓的乐师卖力的样子相比,她的姿态更为舒展。羯鼓是经丝绸之路传来的重要打击乐器,节奏明快,声音“焦杀鸣烈”,演奏时放在小牙床上,堪称唐代“架子鼓”。在龟兹乐器中,唐人最喜欢形制小巧、涂了漆的羯鼓。和当时许多达官显贵一样,唐玄宗就是一位羯鼓发烧友。他常说羯鼓是八音领袖。据传,为练习羯鼓,唐玄宗敲断的鼓杖可装满三个柜子。

“笙歌散尽游人去,始觉春空。”站在指挥旁边的是吹笙的女乐师。笙是唯一能产生丰富和声效果的中国古代吹管乐器。它是簧片类乐器的始祖,包括口琴、手风琴、簧风琴等大部分簧片乐器,均受其影响发展而来。

“南山截竹为筚篥,此乐本自龟兹出。”在曲项琵琶后面是两位吹筚篥的女子。西汉时筚篥就在西域流行,音色苍凉雄浑。唐代,筚篥晋升为雅乐和宫廷燕乐中管乐的首席,连笙、笛都成为它的协奏乐器。宋以后,戏曲兴盛,筚篥的风头让位于戏曲的主要伴奏乐器笛。

“紫袖红弦明月中,自弹自感暗低容。”前排占据空间最大的乐器要数筝了,它在春秋时期因“繁手淫声”而不能列入八音雅乐,但它在民间广为流传。唐代,俗乐成为皇室新宠,表现力丰富的筝登上大雅之堂,成为宫廷燕乐的重要伴奏乐器。

“将谓非丝竹,翻能统八音。”琵琶旁边是一位演奏拍板的女乐师。拍板是碰奏体鸣乐器,由西北传入,多用檀木制作。看似简单的拍板在乐队中有着重要作用,它也是乐队节奏的掌控者。乐师可根据乐曲风格,灵活调整力度和频率,使乐曲或欢快热烈,或舒缓悠扬。拍板在宋代发展为红牙板,成为演唱宋词不可或缺的伴奏乐器。苏轼有“柳郎中(柳永)词只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’”的名言。

12位乐人使用的10种乐器,既有中原传统乐器笙,又有来自西域的胡乐器曲项琵琶、羯鼓、箜篌,还有来自印度的横笛。有以王室的编钟罄创新的方响,也有从民间俗乐而入大雅之堂的筝……说这个乐队是当时亚洲的女子“天团”,也丝毫不为过。

有意思的是,乐伎呈闭目状态,似乎沉醉于表演中。唐以前曲阳地区雕刻的佛像多呈闭眼冥思之状,工匠延续了弱化眼神的形象塑造方式,让乐队伎师沉浸在乐曲之中。想象一下,当年墓室里点着长明灯,灯光照在彩绘浮雕上,红裙青衫明明灭灭,石工们想让墓主在另一个世界,永远听着这组“不会谢幕的乐队”演奏。

《光明日报》(2025年08月01日 16版)