点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学术争鸣】

作者:冯立(中国美术学院书法学院副教授、西泠印社社员、中国书法家协会会员)

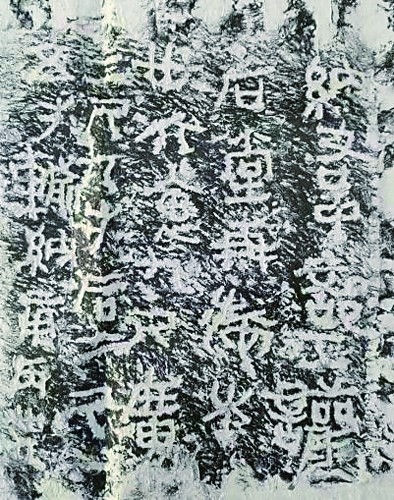

从现在披露的照片来看,“昆仑石刻”以单刀平铲方式刻就,文字在字法、字形上规范合理,整体章法布局错落自然,并结合同时期石刻、诏量、玺印、陶文等不同类型秦文字作品综合考察后,我认为该石刻的刻法为秦汉时期的普遍刻石方式,反映出秦代书风的时代特征和书写广度。

“昆仑石刻”中的“采药”与“将”等字。

刻法问题

“昆仑石刻”的文字是以“平铲”的方式刻就,即以平角的工具向前推进,受石质软硬、松紧程度的影响,还可能会导致文字线条底部不同程度的锉痕与边缘的崩裂。这种方式的主要特征是每条线基本是以“单刀”刻就,一次成形。这在秦至西汉的石刻中很常见,但需要与汉画像石中的“减地平钑”现象相区别,后者是先对文字或图案进行“勾勒”后再平铲。

有人提出,为什么字形与所谓官方的石刻有明显出入,且排列错落,似乎很不严肃,与“秦式”不符。这恰恰是笔者信以为真的关键所在。这种刻法与章法,反映出该石刻应为直接上石而刻。整体看,该石面文字布局错落,字形大小不一,虽有部分残损,但基本可以明确文字内容是完整的,不存在所谓“整篇之布部”的可能。如“采药”与“将”的嵌合,一方面说明其由右至左的镌刻顺序;另一方面也反映出在刻制过程中的“自然安排”,这种情况在“秦诏版”中也有反映。最关键的是,这种“自然”恰恰反映出刻手对于字形灵活的把握能力与刻制时的应变能力,类似我们的“日常书写”能力。2010年西安关山镇石川河道出土的秦代石刻,当为“物勒工名”之用,文字排列错落摇曳,刻法与“昆仑石刻”极为相近。此外,徐州龟山楚王墓塞石(公元前174年)的章法与刻法亦是如此。

结合“昆仑石刻”的整体书风与文字排列方式看,确实是目前秦代石刻中的“仅见品”。因此,在缺少横向参照物时,我们不妨反推:若为“作伪”,在刻者拿到“底本”后又考察了秦时刻法,为何不按照现在的“标准品”,而是要采用这样“未见”的随形布局章法?有人会说,这种未见才是证伪的重要证据。但作伪者若是参考同时期前文所举二石的错落章法与标准秦小篆进行“嫁接”,这样一件“臆造品”就不担心会被质疑么?我想,这种明显的“错误”恰是作伪者一般不会做出的。再进一步,若为作伪,此人应是先到此地考察过该石样态后,精心创作布局,再行刻制,则必然要先将字形书成,且对于岩层起伏的状态,也应该是十分熟悉的。如此明显的石面起伏,为何不只刻及最上表层,将下层凹陷断面当作残泐不刻,岂不更加省工,且更具“真”相。

西安阎良区关山镇石川河道所出秦代石刻原石拓片。

书风问题

我们今天所能见到的秦至清的各类文字材料,时代特征是非常明显的。如果严格来讲,上古时期和中古时期的情况尚有不同。但总的规律是:文字发展阶段越靠前,其时代风气越明显,而越往后,尤其是到了所谓书法的“艺术自觉”阶段,才会受到各个时代的多重影响。对于秦文字来说,无论是石刻、简牍、诏量、玺印,还是玉版、封泥、瓦书、陶铭等,我们当下所看到的材料一定比秦代某一个体要丰富得多。倘若我们研究、书写或关注秦文字就会发现,在如此多的文字形态中,所呈现出的“皮相”是广泛的、有差异的。而在“变化”中,它们的“共性”与“规律”才真正是我们需要去研究和发掘的,至少在书法篆刻方面,可以帮助我们更好地“举一反三”“触类旁通”。

要搞清楚这一点,首先可以将同一性质、同一载体的文字形态进行最简单的比较,而后再将不同性质、不同载体的文字形态进行比较。例如秦代石刻中,存世的琅琊台刻石是学界公认的“原刻”,而泰山刻石、峄山刻石为不同时代的翻刻。“翻”的有据可依,是建立在与“原刻”的比较之上的。换言之,也就是三者的共性在于文字整饬、空间匀整,而差异则在于点画形态的粗细、弧度,结构重心的高低等。究其原因,最重要的是翻刻的时代环境,以峄山刻石为例,该石刻据徐铉摹本上石,由北宋郑文宝刻。与同时代的石刻相较,可见其刻制方式具典型的时代风格,而徐铉本身的书风亦为“玉箸篆”,那么这件作品自然就带有五代与北宋的时代书风。这是否就意味着该石刻一无是处?显然不是。与琅琊台刻石比较可以看出,其“二世诏”部分、“泰山廿九字”与琅琊台刻石在结构体势上高度一致,为我们认识学习秦代石刻文字提供重要补充,同时甚至可以进一步推测“始皇诏”部分结体相对宽博的风格,也很有可能与原刻极为相近。因此峄山刻石可以一定程度上帮助我们认识与理解秦代石刻文字,同时又架起了秦篆与唐宋篆书间的桥梁。

所以关于“昆仑石刻”字形“似峄山”与“不似峄山”的论点,都不足为奇,因为秦文字本身就具有这样的时代特征和书写广度。但太像是因为“摹”伪,不像是因为“造”伪的观点,似乎有点难以自洽。因为正是与我们传统认知的“似与不似”,才是该石刻会如此自然统一的一个重要原因。

我们今天可以看到许多秦代印章,无论是凿或铸、写或刻,似乎各尽其态,但又风格相续。这种变化是如何做到的,为何一切都显得如此自然和谐?当我们在惊叹一些秦印的活泼生动、大胆有趣的同时,是否想过当时他们怕不怕怪异,怕不怕出错?其实答案很简单:当我们只看单字时,形态的丰富变化是多元的,而放眼整体时,又是有序统一的。时人的一切书写习惯方式,源于其所处的时代环境。所以很多时候,其形态的变化即使在当下看来再夸张,仍不失自然。对于时人而言,可能只是书刻者水平与文化认知、心态等因素所致的变化罢了。这也就不难理解即使我们在对不同载体(金、玉、石、陶、木、帛)上的秦文字进行比较时,依然能顿觉“秦法”的主要原因。

所以,“昆仑石刻”无论是书风还是刻法,皆存在合理性。

清代民国石刻作伪风气盛行,其伪刻我们今天尚能见到不少拓本。虽当时引得不少同行打眼,但今天看来,这些“伪刻”多是对部分真刻内容的拼凑,或是以既有文献进行的臆造、窜改,再结合刻法、石质等多方面判断,皆属明确可断的伪品。

我清楚地记得一次课上同学论文中引用的一件秦刻铭陶器,我一眼便感觉不对,原因是书风与我固有认识的秦法相去甚远。随后她告知我,这是从考古报告中查阅到的,我随即翻检,确证为真。许多时候,学术研究的基础,源于引用材料的可靠性。当我们总是以官方考古资料来衡量新见品的同时,也要思考一个问题:这样的标准是否唯一?是否未见于考古资料中的就是伪作?另一方面,过于依赖既有文献来考证新见实物,也是需要警惕和反思的。史料记载的一个显著特征是就已发生的事件作记录,其中情况受人物、环境、心态、条件等诸多影响,复杂多变。尤其是早期历史文献,许多问题尚无法定论,更何况在后世传抄、覆刻过程中的讹误与修改。我们应通过不断学习,开拓视野,而非以固有的经验去进行单一标准的考量与下结论。这确实是需要勇气和胆识的。

“旧学商量加邃密,新知培养转深沉。”无论最终这件石刻如何定性,“求真”的治学精神是我们始终要秉持的。

(稿件统筹:李蕾、王笑妃、田呢)

《光明日报》(2025年08月04日 08版)