点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:黄静枫(上海戏剧学院戏剧文学系、马克思主义研究院教授)

近年来,作为舞台艺术发生的重要场所——剧场,在全国各地呈现出诸多新面貌。一方面,信息化、智慧化的剧院在各地涌现;另一方面,演出不再完全依托传统剧场,园林、公园、商场、社区、文博场馆等更多非典型剧场,如雨后春笋般涌现。剧场,正以越来越多的形式,更加密切地走进人民文化生活。

中国有着悠久的剧场传统

一般而言,剧场分为三个区域:表演区(即常说的“舞台”)、观众区和附属区(如供演出人员化妆、候场和休息的区域)。早在古希腊时期,便已有依山而建的露天剧场。文艺复兴时期,镜框式舞台逐渐成型,它因台口竖起矩形台框、形似镜框而得名。观众自台下看去,表演区犹如一幅画,而透视布景的使用,更强化了戏剧带给人的幻觉感。

19世纪末,西方镜框式舞台传入中国,百余年间成为国内主流剧场的标准形式。

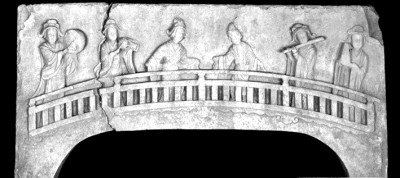

四川泸县宋代石刻博物馆藏表现勾栏表演的石刻。资料图片

事实上,中国戏剧演出有着撂地为场的特征,凡空地(如厅堂、舟船、街道、院落、广场等)皆可作为演出场所。专门性营利剧场则直到宋元时期才出现,宋代的瓦舍勾栏便是为演艺而设的专门剧场。瓦舍,又叫瓦子,指商业性演出的聚集区;勾栏则指具体的演出场所,它们一般设置在瓦舍中。大多数瓦舍里有多个勾栏,一些大的瓦舍甚至可以容纳十几座。作为专门性剧场,勾栏已出现戏台、戏房、腰棚(观众席)、神楼等分区。宋代从京师到城镇,遍布大小各式勾栏,它们成为广大民众消遣娱乐的重要场所。明代,勾栏逐渐退出历史舞台。

及至清代,喝茶听戏逐渐盛行,茶园成了普通民众的剧场。由茶园发展而来的戏园子,设有三面观戏台和分层观众席。广和楼、广德楼、三庆园等都是北京著名的京戏茶园,广和楼堪称梅兰芳艺术生涯的起点——10岁的梅兰芳在这里首次登台,初露锋芒。1949年以后,我国向苏联学习,迅速建立起自己的大剧院制度。1953年建成的天桥剧院,便是新中国成立后参照苏联和民主德国剧院规范建造的第一家大剧场。

当代,随着装置技术的发展,吊杆系统、照明控制系统等被广泛运用,转台、附台、推拉台、升降台等开始出现,中国剧场的机械化程度不断提高。与此同时,剧场的演出分区也更加明确,以上海大剧院为例,它分为大、中、小三个剧场,可依据演出规模、性质选用。

近年来,在国家文化数字化战略实施的背景下,智慧剧场建设成为新方向。智慧剧场旨在利用现代科技,实现从演出到管理各环节的智能化改造。国家话剧院建设的5G智慧剧场,利用超高清视频技术,聚焦“线上+线下”双演模式打造;广州大剧院则通过建设360度全景观光平台,让全球用户可通过微信直播号等手机端自主选择观看角度。

彰显城市文化底蕴及文化品位

中西剧场都经历过形态变化,促使变化的原因有很多,包括社会经济、演出形制、审美潮流和装置技术水平等。与形态变迁不同的是,剧场的基本属性始终保持稳定。

舞台呈现的喜怒哀乐可以感化人心,进而规范德行、开启民智,这正体现了剧场的公共空间属性。从孔子借岁末农业祭祀歌舞对文武之道进行引申阐说,到陈独秀提倡“戏馆子是众人的大学堂”,再到新中国“戏改”对传统剧目人民性的发掘,在国人对于戏剧的观念认识中,社会功能一直占有重要地位。

如果说剧场的公共空间属性为观众的情感和思想交流提供了场所,那么它的商业属性则将自身与剧种、演员的生存紧密相连。剧院的运营模式和经营范围决定其市场效益,那些在商业竞争中脱颖而出的剧院往往具有一定品牌效应,能与知名演员、班社、院团形成良性互动,实现共赢。剧场借此占据更大市场,演员也凭此收获更多观众。

上海天蟾舞台闻名后,成为南北名伶钟情的演出场所,梨园行甚至有“不进天蟾不成名”的说法。对一个剧种而言,拥有专属剧场是其占有稳定市场、获得大范围接受度的重要标志。二十世纪三四十年代,昆曲式微,“传”字辈艺人辗转于上海当时的大世界、小世界、东方第一书场、仙乐大戏院等剧场进行短期演出,最终还是离开了上海舞台。而1947年一众越剧女伶义演《山河恋》,主要目的便是争取拥有一座属于女子越剧的剧场,从而在演出剧目与经营上独立自主。

在上述两种属性之外,剧场还具有文化属性。那些宏伟、现代且积淀深厚的剧场建筑,如悉尼歌剧院、维也纳国家歌剧院、北京国家大剧院等,本身就是所属城市的文化地标,既彰显城市的文化底蕴、象征城市的文化品位,也参与城市的文化建构、推动城市的文化交流。国家大剧院总造价超过30亿元,建造理念先进、剧院分区清晰,与全世界二十多家国外剧院结成战略合作伙伴,全球来华演出的艺术家往往将其作为演出场地的首选。

一座城市的剧场上演过的经典剧目、成就的艺术大师,终将成为城市文化记忆的一部分;而一座城市主流剧院的演出风格,也会如春风化雨般影响城市气质。

北京的正乙祠戏楼、湖广会馆曾是谭鑫培、梅兰芳、余叔岩等京剧大师的演出场所。近年重获新生,推出沉浸式驻场演出。演员走进这些古剧场,站在名伶曾施展才华的地方献艺,自然升腾起对前辈艺术的膜拜。

拥有高密度剧场群的上海,借助数字技术不断开发新的剧场空间,不负“演艺之都”之称。共青路仓库、船台公园、鼓风机厂等历史空间被改造为演艺新空间,让上海的工业记忆融入演艺;而“大世界演艺号”江景游船,更将沉浸式演出与黄浦江沿线文化地标相结合,打造出地域文化传播的新样式。遍布城市的新型剧场将演艺送入广大市民的日常生活,在不断唤醒民众城市记忆的同时,也深刻改变着市民的生活方式与审美观念。作为新大众文艺浪潮的重要推手,演艺新空间正持续激发城市的文化消费活力。

数字化剧场提升观演沉浸感,促进戏剧创新表达

镜框式舞台凭借固定视角、幕布形制与写实设计的特点,深刻影响了戏曲与话剧的表演美学。随着演艺新空间的持续建设,中国戏剧的创作生产迎来了新的转型期,尤其是剧场的数字化升级,为舞台艺术业态的创新发展提供了重要契机。

新型剧场空间改变了传统的观演关系,特别是移动技术与可穿戴设备的推广,让观众从以往的被动观看者转变为主动探索者。在这些新型剧场空间中,他们可以自主选择路线,参与到不同的叙事安排中。在今年第27届上海国际电影节“未来影院”单元展映环节,观众佩戴科技设备欣赏沉浸式VR作品《蛇形挽歌》时,便能获得这样的体验。该作品以汤显祖的《牡丹亭》为蓝本,在剧中,观众可亲自编织关于爱与觉醒的故事,获得不同于常规观看戏曲《牡丹亭》的交互体验:当观众进入杜丽娘视角,《牡丹亭》中“惊梦”等情节会融入360度全景2D动画;选择柳梦梅视角,则会沿着一条小径走进一帧帧分层搭建的古典亭榭。观众的创作者身份,要求演出文本创作必须对传统经验进行改造,数字技术在提升观演沉浸感的同时,也为创新表达提供了更多可能。

巨型LED屏幕、纱幕投影、3D技术为舞台带来了动态影像,它们不仅是对静态装置的补充,更参与到戏剧叙事中,甚至催生出具有强烈影像视觉风格的虚拟戏剧形象。这些“无生命的演员”正在打破传统表演方式,也促使我们辩证看待剧场的虚实关系。舞台的升降、旋转与组合控制不断升级,愈发精密,能够完成复杂的空间调度,进一步提升空间叙事能力;而LED光源、电脑灯和数字音效的使用,无疑增强了情境营造的水平。当然,高度机械化、智能化的舞台不能沦为炫耀技术的场地,新空间更不能成为破坏演艺品格(如人文内核、演员技艺等)的推手。

我们应善用技术,避免在舞台设计上投入过多资金,为打造集约型、可持续型舞台寻找数字支撑;更应巧用技术,以现代方式阐释中国传统舞台的写意精神,让戏剧的符号性、隐喻性内涵拥有更多技术载体。

未来剧场需努力成为真身与代码、情感与算法携手合作的场所,其主要目的在于开发多元演出模式、丰富艺术呈现形式、提升观众情感体验。

《光明日报》(2025年08月27日 16版)