点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 谢文 王禹欣 王忠耀 宋喜群

从出击时机看,显然,这次鬼子的合围得到了精准的情报!

1941年11月29日,中国人民抗日军政大学一分校3000多名师生和中共中央山东分局、第115师师部机关一部、大众日报社、医院、被服厂等2000余人刚刚转移至大青山,日寇独立混成第十旅团及周边据点的5000余个日伪军便悄悄围了过来。

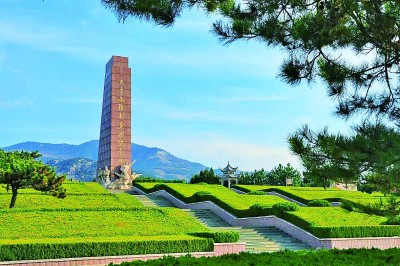

大青山胜利突围纪念碑。费县县委宣传部供图

在此之前,我军一直保持高度的警惕,派出了多路的游动哨,竟没有发现敌人的行踪。

大青山,位于费县、沂南、蒙阴交界处,是进入沂蒙山区的天然门户。而我军转移的汇合点,四周全是悬崖峭壁,疏散非常困难。

30日凌晨,大青山北侧我军的隐蔽哨率先发现了偷偷摸上来的一股敌人,马上鸣枪示警。担任警戒任务的抗大一分校五大队一中队迅速与敌人交火。紧接着,西北山口的垛庄、西南的黑石峪方向也枪声大作。

准备充分的敌人从东、北、南三个方向同时向我挤压。整个山谷里枪炮声响成一片,曳光弹在夜空里划出一道又一道弧线。

我陷入包围的人员中,只有山东分局和抗大的两个警卫连具备战斗经验,全部加起来不足500人。其他人员多是机关、后勤等非战斗人员,多数人连自卫的武器都没有。

穷凶极恶的小鬼子一定是想将我们全部吃掉,相互配合,步步紧逼,一点一点把我们压向南涝坑的山坳里。

这里的峭壁,几乎呈垂直状态,只有东北方向有条蜿蜒山道通向山外。这条山道上,日寇早已布置了重兵,轻重机枪织起了密密的火力网。我几次冲锋,均被压了回来。

随着包围圈越来越小,情况越来越危急。抗大一分校校长周纯全作出了决定:由抗大第五大队的二、三中队全力阻击迟滞敌人前进;其余武装力量向敌人力量相对薄弱的西南方向发起猛攻,全体人员紧随其后,千万不要掉队,能冲出去一个是一个。

二、三中队的300多名勇士吸引了敌人大部分的火力。漫山遍野的鬼子都朝他们冲过来。二中队中队长邱则民指挥队里唯一的一挺轻机枪,不断向敌人扫射。机枪手牺牲了,邱则民抱起机枪继续猛扫。身边的战友一个个倒下了,他边打边退,把鬼子引上绝壁。子弹打光了,邱则民毅然砸毁机枪,跳崖牺牲。

指导员程克子弹打光了,十几个小鬼子举着刺刀呜里哇啦怪叫着将他围在中间,想逼迫他投降。程克轻蔑地一笑,将枪砸向鬼子,趁敌愣神的刹那他纵身扑向靠近的一个鬼子,死死掐住鬼子的脖子。鬼子朝他身上捅了一刀又一刀,他至死都没有撒手。

二、三中队的顽强阻击,给撤退人员赢得了时间。向西南方向突围的战士们啸叫着一路冲杀,边冲边扔手榴弹,生生从鬼子包围圈上撕开一个口子。大队人马迅速跟上。

发现包围圈被突破,鬼子马上调动人马又围了上来。尽管我方人员中,许多是非战斗人员,此时人人都成了战斗员,扁担、锅铲、擀面杖、二胡、教学器具都成了战斗武器,大家抱定了一个共同的誓愿:只要还有一口气,就要拼杀下去,绝不做俘虏。

冲,往前冲!大家不顾一切地向身边的敌人冲去,冲出缺口,搀扶着战友突围。

抗大一分校二十几位女队员被敌人堵住去路,她们中,除了队长、指导员有手枪外,每人仅有两枚手榴弹,手榴弹打光后,她们捡起地上的石头继续朝敌人投去。最后,所有的同志都壮烈牺牲。

残忍的鬼子,见我战士大多手里没有武器,便组织骑兵从高坡上冲向人群,用马蹄反复践踏。许多战士挽起胳膊用血肉之躯阻挡敌人的战马,掩护身边的战友突围。有的战士身负重伤,无法突围,便挣扎着爬起来扑向敌人的刺刀以迟滞敌人的追击……

战斗从上午一直打到黄昏。在战友们血肉之躯的阻挡下,四千多人突出了重围,近千战友伤亡。

省战时工作推行委员会秘书长陈明、锄奸部长王立人、抗大一分校二大队政委刘惠东、蒙山支队政委刘涛、德国共产党员希伯等人也在此次战斗中牺牲。

时任山东省战时工作推行委员会主任的黎玉说:“大青山突围战是山东抗战史上空前壮烈的一次战斗。”

此次战斗,有一位同志幸免于难,后来当了党和国家领导人。他就是谷牧同志。

1941年11月26日,时任山东分局秘书室主任的谷牧同志因身负重伤,躺在担架上随机关转移至大青山,遭遇了日军合围。警卫人员把他藏在了高粱秸垛里便投入战斗。敌人先后3次到附近搜查,朝高粱秸垛里连刺数刀,所幸谷牧没有被敌人刺到。后来被乡亲们发现,并送回了部队。

2000年6月,曾任国务院副总理的谷牧同志重返大青山旧战场,缅怀牺牲的战友,视察今日新貌,他感慨万千,写下两句题词:“常忆沙场共征战,喜看旧地发新葩。”

…………

84年后的秋日,“走进昔日的抗日战场”采访组来到了大青山。

我们先到费县薛庄镇李行沟拜谒了大青山胜利突围纪念碑。碑高19.41米,象征着突围发生在1941年。碑文写道:“蒙山昂首,沂水呜咽,烈士忠魂,光照千秋。”

迎着猎猎秋风,我们又来到当年发生鏖战的南涝坑。战争的痕迹,已荡然无存。大青山周遭的山山岭岭上布满了苍劲的板栗树。

随行的当地工作人员介绍:部队突围后,有许多伤病员被安置在当地百姓家养伤。鬼子一次又一次的扫荡,老百姓家里的粮食早被搜刮殆尽,是漫山遍野的栗子救了我们的伤病员。

“最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场……”在这里,我们听到了一个又一个“红嫂”的故事。

不过令人欣慰的是,在这里,昔日救死扶伤的板栗,如今成了助民致富的“摇钱树”。薛庄镇共有4万亩板栗,年总产量达500万公斤。围绕板栗,形成了一二三产融合发展的全产业链条,每年可为乡亲们带来4000余万元的产值。

穿行在板栗林中,看着硕果累累的枝头,我们中有人提议:“咱们唱个《沂蒙山小调》吧,这首歌是抗大一分校文工团员李林、阮若珊创作的。咱们唱给长眠在这块大地上的英雄听。”

于是,歌声响了起来,伴着林涛传得老远老远:

“人人(那个)都说(哎)沂蒙山好,沂蒙(那个)山上(哎)好风光……”

《光明日报》(2025年09月01日 04版)