点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【边写边画】

作者:叶梅(中国散文学会会长)

多年前我写过一篇小说《黑蓼竹》,写到一个少年眼中长江三峡的大雾:“就在浓重的混沌之中,一只鸟儿叫了起来。那肯定是一只羽毛华丽的鸟儿,浑身墨绿如锦缎发亮,头顶却有一点血红。它高高地立在云松的顶端,向天空扬起了脖子,这时它头顶的血红便像一只金色的王冠,它就那样从容地歌唱起来了。……汹涌的白雾也像是受到某种暗示,缓缓平息了躁动。接着不可思议地响起一个女孩儿银铃般的笑声,叮当地摇开云雾,红衫子女孩儿,脸的轮廓在云里沉浮,清晰的是黑发上一层碎玉般晶莹的露珠,密密地闪耀着,非常清丽。”

那画面一直让我心旌摇荡,我觉得它就在眼前。我想,除了文字,还可以用别的方法将它记录下来。在我的家乡三峡一带,奇峻的高山、奔腾的大河、山间流淌的小溪、千姿百态的花草树木,都是一幅幅大自然的杰作,它们活跃在我脑子里,我除了想用文字去表现,也时常想用画笔加以描绘。

当然不只是三峡,在人生不停行走的过程中,无数山川、花鸟,甚至一块小石头,都让我留恋并遐想不已。世间万物有着各自的形象及不可思议的命运,妙不可言。有时候,文字的表达显得苍白,而中国画所传递的画意,恰是只能意会,不能言传。这些年里,我写了好些有关生态的散文,也画了一些相关题材的写意画,画面是笨拙的,但我试图以文章和绘画同时展示大自然富有的诗意。这样的尝试令人兴奋。

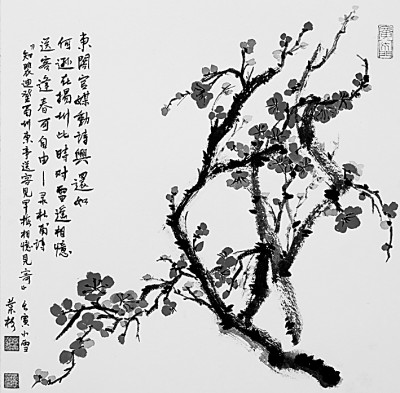

此时对雪遥相忆

古人留给我们很多启示。

中国画可以说源于岩画、彩陶纹饰、壁画和帛画。古人以不受任何拘束的想象,描绘他们最为关注和向往的天地,以及种种象征物。他们画出最简洁的线条进行祭祀,记录生活。到了魏晋南北朝,绘画逐渐转向审美,出现了功底深厚的山水画、人物画,并有了对后世产生深远影响的画论,如南朝齐梁时期重要的画家、绘画理论家谢赫所撰写的《古画品录》。谢赫系统地提出了贯穿中国绘画史的“六法论”,首先强调气韵生动,其次才是与技法相关的骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写等,他将要传达的生命力与精神气质视为绘画的最高追求。

我的散文写作,常有机缘与绘画相融。前几年,山东师范大学教授李掖平主编“一花一世界”丛书,约我写梅花。为了写这部长篇散文,我依照历代文人寻梅、探梅、咏梅、画梅、问梅的踪迹,获得了不少感受。万物皆有灵,梅更是有品格的。我在这本书中写到了首先提出“梅格”的诗人苏轼。而苏轼不仅是诗人,又是书法家、画家。喜读苏轼的诗、书、画,从中也可知他的诗画观。

苏轼所在的北宋时期,文人多有对诗画关系的论述。欧阳修评价画作《盘车图》时写道:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”他认为绘画重立意而非单纯对物象形似的呈现,应该做到“得意忘形”。邵雍《诗画吟》中的诗句“诗画善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”,指出诗和画擅长描摹事物,世间万物的形态都能被诗画生动呈现。苏轼在题画诗《书鄢陵王主簿所画折枝二首》中则表明“诗画本一律,天工与清新”,强调绘画须蕴含诗意,传递文人的哲思和情怀,诗歌也可借鉴绘画的具象感,以文字勾勒画面,形成“诗中有画”的意境。

与苏轼同时活跃于北宋中后期的郭熙曾担任宫廷画院待诏,其绘画理论著作《林泉高致》主张画家应深入自然,只有“饱游饫看”,才会有“三远”,即高远、深远、平远,表现壮阔和空灵。多年来,我也曾“饱游饫看”,写了描绘大兴安岭的《根河之恋》、赞颂云南玉龙雪山的《三朵》、呈现华中秘境神农架的《叩神农》、勾勒长江三峡的《巴东巫峡口》等。

感知气韵需得之于自然灵秀,我深知拙笔一时难以表达对山水的敬畏,因而很少画山水,只敢“折枝”。“折枝”是中国传统花鸟画的表现形式之一,特指截取花木的局部,如一枝、一花、数叶或带花苞的枝条作为描绘主体,以小见大,藏全景于局部。

我的散文《莲由心生》从夏末的莲写起:“莲从来不事铺张,总是悄然开放,淡定地摇曳,从容地结果”,“红香一点清风,莲的芳香其实不论季节,皆因莲由心生”。借莲的这些特质落笔点题“莲由心生”,并由莲花宝座联想到曾去过的东莞观音山,那里由荒山转变为有灵性之地,成为人们追寻内心安宁、思考生命意义之所在。我画莲,也不由得题款为“莲由心生”。

很喜欢清末民初著名书画家吴昌硕笔下的梅花,这位集诗、书、画、印于一身,被誉为“文人画最后的高峰”的大师,其绘画以花卉为主,受徐渭、八大山人影响,又融入书法、篆刻的笔法,形成了雄浑厚重、气势磅礴的风格。他打破了传统花卉的柔媚格局,笔锋逆入、涩行,像刻碑般在纸上留下深痕,梅枝如铁,转折处却突然松活,生出几分“屋漏痕”的自然,让梅枝带着金石的重量挺立,花瓣却用胭脂轻点,似有若无,恰似“铁骨冰心”的生命本相,让人百看不厌。

在北京芍药居中国现代文学馆C座二楼阔廊的墙上,有几幅国画大师的真迹,其中一幅是白石老人的梅花图。每当从那里走过,我都要驻足观赏好一阵。只见这画用笔简洁、疏朗,枝干劲节,雄浑滋润,色彩浓艳明快,却又自在恣意,并不拘泥于古时的梅谱。梅花是白石老人钟爱的题材,他道是“生铁铸枝,丹砂点瓣”,时常画来。

我从小就喜欢齐白石的画,也说不出为什么。年岁稍长,渐渐悟到,白石老人的画看上去浅显明艳,男女老少皆能一眼看懂,其实这是最难得的。画又多采自有趣之景,通达人性,小蜜蜂呀,小虾呀,带着人间的暖意,都活得有声有色,似乎这大自然里的所有动物都与人心灵相通。

那些花草树木,都有其个性和喜好,人若懂了,便是有了灵性。白石老人显然就是那倾听万物声音、诚心描摹万物容貌和神韵的高人,他将写意精神推向了极致。

我从小生活在长江三峡,那里有炎帝神农攀山登崖尝百草、为民解痛除忧的足迹,有过诗人屈原一连串的“天问”,还有世代相传如江河一般的民间谚语和歌谣,深藏着千百年来的民间智慧。因而,我画了一个“民间叙事”系列。比如三峡流传的谚语“人不知春鸟知春,鸟不知春草知春”,巧妙地道出了对大自然规律的把握并非人类独有,那些鸟儿、小草有着比人类更为高明的敏感、天真。

人不知春鸟知春 叶梅绘

于是我画了一个女孩,提着竹篮站在草丛中,跟天上的鸟儿一起,相安在这春天里,题款为“人不知春鸟知春”。我将我的一本书画集也取名为《知春集》,其中有散文,也有多幅画作,但愿能传递出与大自然有关的些许精妙的画意。

我希望诗中有画,画中有诗,希望自己的作品能更深远些,更有趣些。因此,我还在“饱游饫看”,写着,画着。

《光明日报》(2025年09月12日 15版)