点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文学与其他艺术样式如何携手】

作者:孙学峰(首都师范大学中国书法文化研究院教授) 马冲(北京书法家协会会员)

在中华文明发展的历史长河中,由汉字书写衍生而成的“书法”,早已跨越记录语言的实用功能,升华为一门独特的艺术。在历史上,它不仅是文学的“记录者”,更是与之默契相处的“共舞者”。今天,数字技术纷至沓来,键盘输入、语音转换正悄然消解汉字固有的灵性与温度。我们重提书法与文学的共生关系,以书法的视角唤醒文学本真,从而推动文学艺术的传承和发展,在当下显得尤为迫切。

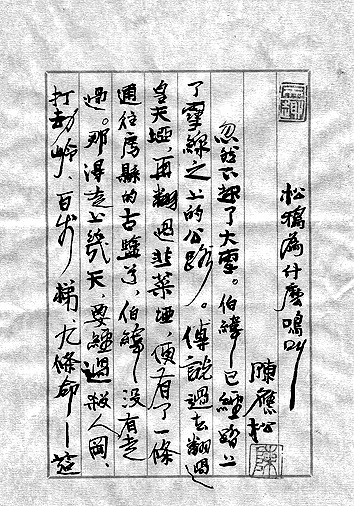

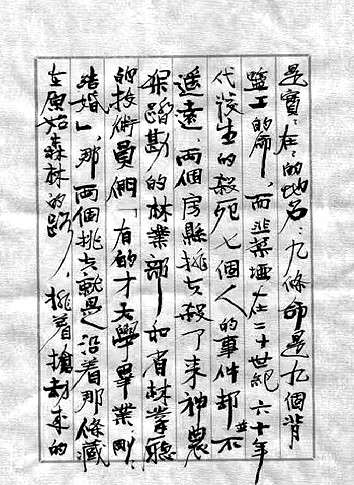

作家陈应松的书法手稿,展示了他在文学创作时的心境。资料图片

灵韵的消逝与重拾 数字时代文学创作的省思

在信息化普及之前,书写是文学创作的主要呈现方式。作家的情感和思想由大脑流向笔端,化为留在纸面上的一行行墨迹,这是一个连贯而不可分割的过程。“笔迹”即“心迹”,历代文人的手稿不仅是文本校勘的权威史料,更是探触作家创作心境与时代精神的“活化石”,承载着超越文字的人文温度与生命质感。

我们欣赏“天下第一行书”《兰亭集序》,所沉醉的不仅是王羲之超凡的书艺和优美的文章,更在于书法形态与文学内蕴的水乳交融。潇洒飘逸的书风,与文中所说“天朗气清,惠风和畅”的自然意境和“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的旷达心境高度契合。轻快、灵动的笔触映照愉悦心情,流畅、连绵的线条呼应奔涌思绪。即便在文章后半段,作者的记录转向生命哲思的考察,笔调依然从容,体现作者“乐而不淫,哀而不伤”的超然风韵。

拼音输入法的普及,使我们与汉字的相处方式发生静默而深刻的变革。它打破汉字形体复杂带来的书写壁垒,将文思几乎同步转化为屏幕文字,极大提升了效率,但也导致人们逐渐忽视了汉字构形本身所蕴含的智慧。文学创作变成敲击拼音键盘,“形”从有筋骨血肉的机体变为现成的、方块化的视觉符号。当汉字的生成过程被简化和抽象,“形”的模糊导致“意”的浮泛,而思想表达的精准度与感染力也难免受损。

手稿能展现与作者文思同频的叙述节奏。苏轼《黄州寒食诗帖》中“但见乌衔纸”,墨色由湿到枯,体现一句之内连贯气势;末笔竖画拉长,则成为章句节点。“也拟哭途穷,死灰吹不起”字形大小对比强烈,折射出作者对命途多舛的悲愤与无奈。这种“文心”与“墨心”的相得益彰,正是文学创作中珍贵的“传情达意”属性。

提出以上问题,并非摒弃数字工具,而是倡导以“书法的视角”或“书法的精神”重新认识汉字,并将其融入文学创作的理论与实践。这一视角,一方面意味着重拾汉字作为“形、音、义”统一体的美学本质,鼓励作家乃至每一位汉字使用者了解基本的文字学与书法美学。比如,理解“武”字从“止”从“戈”,蕴含“止戈为武”的哲学;认识“德”字由“彳”“直”“心”构成,体现“行为端正、心地坦荡”的品格追求。有此基础,对文字在文学作品中的运用,自会有更深领悟。另一方面,它要求我们在文学创作时对文字的“书法形态”有更精准的选择力。即便最终成品是印刷体,作者在构思时亦可想象:若用笔墨表达此情此景,应该使用何种书体、节奏与章法?是张旭的狂草匹配奔放情感,还是文徵明的小楷对应疏寂意境?这种想象本身就是极佳的文学意象训练,能帮助作者更精准地捕捉与传达情绪。我们甚至可以在创作过程中融入“手书”环节,无论是用钢笔、毛笔撰写初稿,还是在构思阶段随意勾画。这种身体力行的参与,能重建心、手、眼之间的内在协调,让思维在笔尖流淌中变得更沉静、深刻,富于生命质感。

传统文艺的共通互补 书法理念对文学创作的滋养

在传统文人的精神世界里,“诗书画印”本是一体,共同塑造着中国文人的表达方式与审美志趣。从扬雄的“书为心画”到郑板桥的“三绝诗书画”,古代文人始终追求一种整体贯通的艺术境界。然而,当代学科专业划分日益细化,书法与文学渐行渐远。这种分离割裂了艺术表达的完整性,弱化了创作的精神深度。重建书法与文学的对话,不仅是为书法艺术的创新,更是为恢复文学“完全体”的创作状态——让心与手重新畅联,形式与内涵再度融合。

书法艺术对空间布局的理念,可为文学提供超越线性逻辑的空间感与结构智慧。书法理论讲究“计白当黑”,空白并非虚无,而是有意味的形式,是气息流转、意蕴延展之域。清代邓石如说:“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”这种对空间虚实相生的辩证认知,若移植于文学,便是对叙事节奏、篇章结构、意象密度的深刻把握。文学叙事不应仅是时间的线性流淌,更可借鉴书法章法,营造疏密有致、虚实相生的结构排布。如《水浒传》的叙述手法如同书法字组,轻重缓急,错落有致。某些情节的浓墨重彩与另一些线索的刻意留白,形成强大的叙事张力与想象空间,这正是“计白当黑”在文学结构中的精妙回响。

书法创作中对“势”的追求,可启示文学超越静态描摹,捕捉事物具备生命节律的“趋势”。书法的美,很大程度上在于笔触的运动感。蔡邕《九势》开篇说:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”一点一画,皆非僵死痕迹,而是蕴含起承转合、提按顿挫的生命轨迹。文学描绘人物、景物、事件,若能得此“势”,便可化静为动,赋予描写对象勃发生机。杜甫诗句“星垂平野阔,月涌大江流”,其中“垂”与“涌”二字,正如书法中“高山坠石”的点画,瞬间激荡起整幅画面,赋天地星空以磅礴动态感。沈从文笔下的湘西世界,流水、渡船、山峦,无不流淌着一种舒缓而坚韧的“笔势”,如行书般自然婉转,充满内在韵律。叙事中的情节推进,亦可借鉴书法行笔的“疾涩”之道:“夫劲速者,超逸之机;迟留者,赏会之致。”张弛有度,方显文学的节奏之美。

书法绝非简单的字形美化,其审美重心在于通过笔墨形式,传达书写者的性情、学识、襟怀与生命体验,即“书为心画”。所以,书法艺术的“意境”营造,可为文学提升精神维度、追求“象外之旨”提供典范。文学创作的终极指向,亦是构建独特而深邃的精神世界。苏轼论书推崇“天真烂漫是吾师”,其文章亦如其书,挥洒自如,直抒胸臆,“如万斛泉源,不择地而出”。王国维在《人间词话》中写道:“能写真景物、真感情者,谓之有境界。”此“真”与“书者,散也”的创作观何其相似!

作家陈应松的书法手稿,展示了他在文学创作时的心境。资料图片

当代书法实践的内涵升华 书家应具备文学创作思维

思想是文学之魂,书法是文学之体。文学内容是书法艺术的思想内核与创作动机,而书法形态是文学情感的形象化呈现,而非纯粹的造型装饰。一件杰出的书法作品,必是形式与内容、技巧与内涵的完美统一。在此意义上,书法家的创作过程,绝不能仅被视为文字的简单抄录,而应被看作一次深度的文学性创作与表达。其中蕴含的文学创作思维,主要体现在两个维度:一是文辞内容的原创性,即书家“文心”的自我抒发;二是书法形式对文学思想的契合与升华,即“书道”对文意的形象诠释。二者相辅相成,共同构筑书法艺术的丰富内涵与不朽生命。

书法创作首先面临“书写什么”的问题。这一选择本身,就是一种文学性思维的起点。与文学创作一样,书法内容的选取与创造,直接决定作品的格调、情感基调和思想深度。抄录前人诗词固然是常态,但若仅止于此,其作品更像精湛的工艺临摹,而非全然发自内心的艺术创造。因此,鼓励书家自拟诗文联赋,旨在推动他们从被动的“书写者”向主动的“立言者”升华。

颜真卿书写《祭侄文稿》时,将国仇家恨的悲愤、痛失亲侄的哀恸,全部化为笔下时而滞涩、时而奔放的线条,那些涂改、顿挫之处,皆是无法抑制的情感迸发。这种“有感而作”的书法,力量远非抄录作品可比。因而,自创内容有助于理解书法作品的鲜明时代个性。“笔墨当随时代”,每个时代都有独特的精神气象与语言风格。唐诗的雄浑、宋词的婉约、元曲的俚俗,皆与当时社会风貌息息相关。当代书家若能用自创文辞反映当代人的思考与追求,其作品自然具备时代烙印,使书法真正生于当下、用于当下。

当书法作品选定了恰当的文学内容,书家需要思考如何使书法的艺术语言与文学的叙述形式、情感内涵同频共振。这要求书家具备一种“翻译”或“二次创作”的能力——将文学的抽象之美转化为书法的视觉之美。由于不同文学样式承载不同的音律节奏与审美期待,也自然为书法提供最初的形制框架。例如,对联在文辞上讲究严格对仗,书法表现上也应注重章法的对称与协调;书写格律严谨的律诗,与书写句式参差的宋词,在书法构思上必然有所区别。优秀的文学作品往往情节起伏、文气跌宕,书家需要将这种叙述节奏转化为视觉上的笔墨形态。正如导演以影像复现剧本情节,书家则通过疏密、欹正、浓淡、开合、大小、连断等笔墨手段,表现文气的张弛与情感的流动。

笔墨还需要精准传达文辞的情感内核。书家应当深入体悟文本的情感世界,与作者共感同思,再将这份共鸣外化为鲜活的笔墨意象,真正做到“达其情性,形其哀乐”。正如《书谱》评王羲之诸作:“写《乐毅》则情多佛郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《太史箴》又纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超,私门诫誓,情拘志惨。”由此可见,书法不仅是文字的视觉呈现,更是一种情感的再表达与意境的再生发。唯有在形式、节奏与情感层面均与文学内容契合,才能成就文墨兼美的书法作品。

书法,是汉字的“舞姿”,更是文学的“舞伴”。它让抽象的思想拥有温度,使静止的文字焕发生命力。在键盘输入日益普及的今天,我们更应该珍视这份源自笔墨的鲜活,让文学重新落脚于充满艺术张力的书写,而非仅依赖于标准字体的冰冷排列。当一点一画承载文意,一字一行呼应文心,书法便超越了单纯的“写字”,成为有筋骨、有气韵的活体,从而在传情达意的道路上走得更准、更深、更远。我们守护的不仅是汉字的外在形态,更是文学能精准触动灵魂的那份力量。书法与文学的深度融合,有利于二者在弘扬优秀传统文化、彰显时代精神、凝聚民族力量的道路上谱写崭新的篇章。

《光明日报》(2025年11月26日 14版)