点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【聊聊咱的城市④·记者观察】

光明日报记者 王禹欣 光明日报通讯员 薛静迪

城市是人类文明的空间舞台。一条老街、一座车站、一栋老宅、一棵老树,都承载着一代代城市居民挥之不去的乡愁。在城市化进程中,这些饱含历史信息和文化内涵的城市记忆随时面临消失的风险。

如今,我们欣喜地看到,那些深埋于市井街巷的故事正以新的方式苏醒——科技赋能古建筑修缮,改善了居民生活,也留住了古典韵味;口袋公园如星点般散布,涵养着市民的绿色记忆;文旅与城市更新联动,老街巷又有了烟火气……城市记忆正从单维度的文字记载,变为可触摸、可聆听、可漫游的立体图景。

游客在江苏常州青果巷历史文化街区游览。新华社发

留住城市的“集体记忆”

今年年初,宁波街头,一抹鲜亮的橙色悄然穿梭于街巷之间——全新涂装的“罗城文旅双层观光巴士”正式亮相,不仅为城市交通图景添上了温情一笔,更触发了广大市民的集体记忆。

这波“回忆杀”,诉说着宁波人与双层巴士近三十年的城市情缘。1997年首辆双层巴士在万众期待中开通运营,市民争相乘坐,2019年最后一辆老式双层巴士完成使命退役时,市民自发告别。双层巴士对于当地人而言,早已超越交通工具的范畴。它像一位老朋友,见证着宁波街巷的拓宽延伸、商圈的兴起更迭,更记载着一代代市民关于通勤路上的晨光、放学途中的欢闹、城市角落的变迁,成为串联起城市发展与人文情感的独特符号。

“城市记忆是一种‘集体记忆’,属于所有与城市发生过关系的人。它像一场永不谢幕的合唱,每个人的声音都被吸纳,又被更大的和声所包裹。”在中国人民大学数字人文研究院院长冯惠玲看来,世世代代、万千市民的记忆汇聚成了一种“城市自我意识”,成为公共情感与身份认同的底色。

这种集体记忆,应该如何保护与传承?

游客在江西景德镇陶阳里历史文化街区游览。新华社发

冯惠玲认为,必须借助“文化记忆”的转译。“一座城市的文脉不仅显现在古城古镇、古街古巷之中,更扎根于每个人的内心。这让城市历史文脉体现出多样性和过程性——只要人们的生活还在继续,城市的文脉就在这岁月流转中不断绵延。”她表示。

“文化记忆的核心特征是能够脱离个体、依托物质或社会载体独立存在。它把易逝的神经元信号固化为可触可感的物质痕迹,把‘我记得’升级为‘城市替我记得’。”冯惠玲说。

当前,我国遍布着1200余处历史文化街区,风格各异、仪态万千。在一代代人的精心呵护下,它们得以在时光的长河中留存至今。

“保护好城市的历史文化遗产,不仅是对古建筑、旧宅子、老街区的物理性保护,更是一种对历史的珍爱、对文化的尊崇、对传统的敬畏,蕴含着‘从哪里来,向何处去’的文化内涵。”上海交通大学人文学院教授龙其林感慨。

在他看来,在一些城市发展的过程中,有的地方热衷于搞古城重建,拆真古迹、建假古董,不仅破坏了城市的真实历史风貌,更割裂了城市与居民之间的情感纽带。还有一些地方盲目追求洋气,改老地名、换洋地名,结果导致城市失去了独特的文化标识,变得千城一面、万楼一貌,不仅割断了城市的历史文脉,也致使城市逐渐“失忆”,让人与人变得疏离。

新疆乌鲁木齐“2路印记·城市畅游专线”驶入车站。新华社发

“从要素层面看,要保护的不只是有形的单体建筑、街巷街区等,还有无形的非物质文化遗产,比如武汉杖头木偶戏、开封的撂石锁、杭州的金石篆刻等,他们都是涵养当地人文底蕴的文化要素,也是激活城市生命力的重要资源。”龙其林说。

以人为本,提高城市宜居度

“心之最,城之南;最城南,是门东。”老门东位于南京市秦淮区明城墙的中华门以东,故称“门东”,是南京夫子庙秦淮风光带的重要组成部分,历史上曾是南京商业及居住最发达的地区之一。

近年来,为了重现老城南的繁华旧景,南京市遵循传统样式、古建工艺,并引入现代科技手段,改造老门东街区,形成民居酒店、精致餐饮、精品零售、休闲娱乐、艺文展演等多业态融合,既保留了古韵味,又融入了烟火气。

“在这个过程中,南京对传统历史文化街区的整体肌理,包括文物、建筑、街巷、老树、古井等历史遗存,都进行了定点定位保护。”在南京市园林规划设计院正高级工程师李平看来,城市记忆传承的核心在人,只有在城市更新的过程中有机融入当代生活场景,实现“见物”与“见人”的统一,才能让城市历史文化记忆不断焕发新活力。

与此同时,建筑新材料和城市规划新理念的出现,也为城市记忆焕新带来了新的可能。

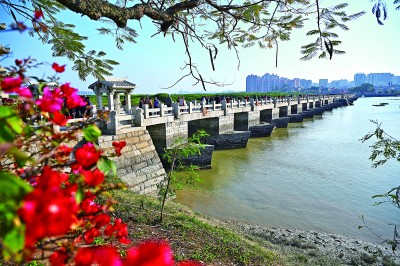

福建泉州,远处的城市风景与千年古桥洛阳桥交相辉映。新华社发

静谧舒适的院落格局、古色古香的影壁墙、青砖灰瓦的装饰风格……北京小茶叶胡同12号这个有着百年历史的四合院,如今成了让居民看着眼里美、住着心里美的宜居院落。

中国传统建筑多为木结构建筑,传统工艺为各个构件直接连接,相邻两个构件的连接处为硬接触。随着时间温度变化,木材会收缩变形,构件本身或构件衔接处会出现裂缝,从而影响整个木结构建筑的密闭、保温与隔音性能。

“在院落改造的过程中,我们巧妙运用了新材料。”北京城市规划学会传统建筑营造研究与发展小组秘书长刘军介绍,“通过在前檐木结构的各部件连接处运用柔性材料,增添柔性结构,改变了原来‘硬碰硬’的连接方式,在保证传统建筑结构不改变的基础上,提升了居民的居住体验。”

近年来,还有不少城市将口袋公园建设作为城市更新的一项重要内容,涵养城市的“绿色记忆”。这些口袋公园优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域,利用城区零散的闲置边角地,打造适宜市民健身、休闲、娱乐的公园,进一步推进居住环境的品质提升,提高城市宜居度、幸福感。

“在设计和建设上,一方面应当注重保护原有地形地貌和大树老树,优先选用乡土植物;另一方面充分考虑周边群众需求,增加活动场地,落实适老化和适儿化等要求。在管理上,要建立长效机制,让群众‘舒心’游园。”李平说。

让记忆符号“活化”为文化体验

历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。近年来,我国在城市记忆与古建筑保护方面出台了一系列重要政策,为推动城市历史文化记忆的赓续与传承提供了支撑——

中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》,将“保护传承城市历史文化”作为城市更新的重点任务,明确在城市更新全过程、各环节加强城市文化遗产保护的工作要求;住房城乡建设部在《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中明确要求,“不破坏老城区传统格局和街巷肌理,不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑”,引导各地积极稳妥实施城市更新行动……

龙其林认为,城市历史文化保护不能只是政府“自上而下”的工程,还应该建立政府、高校、企业、社区、市民等多方协同的合作机制,调动社会各界广泛参与城市历史文化传承与共建的主动性,共同成为城市记忆的守护者和传播者。

一些地方的好做法值得借鉴。譬如,广东潮州秉持“修旧如旧”原则,发动社会力量参与古城“百家修百厝”“微更新”“微改造”工作,让古城居民得以安居,游客也心向往之;福建泉州通过以修代租等方式,完成对多处历史建筑的保护性收储和盘活,引入咖啡厅、文创店等新业态,让古城焕发新活力。

除了依托物理空间的修缮与更新,科技手段也为城市文化记忆的激活打开了新维度。在中国人民大学数字人文研究院“北京记忆”大型数字记忆项目中,设计者按照北京历史文化特有的结构形态,以数字化的形态呈现了“老北京”的历史魅力与“新北京”的社会风貌。

“城市历史文化资源普遍存在物理分布离散的困境,人工智能等新技术正在推动城市历史文化挖掘更加系统化。”冯惠玲进一步解释,“例如老北京的胡同、庙宇、民间故事等,散落在不同地方、不同载体中。而人工智能等新技术,能够将这些零散的文化碎片识别、提取、整合,活化为市民可感知、可互动的文化体验。”

(项目统筹:光明日报记者 方曲韵)

《光明日报》(2025年09月12日 07版)