点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学书心得】

作者:朱培尔(《中国书法》杂志社社长、主编,中国书法家协会理事)

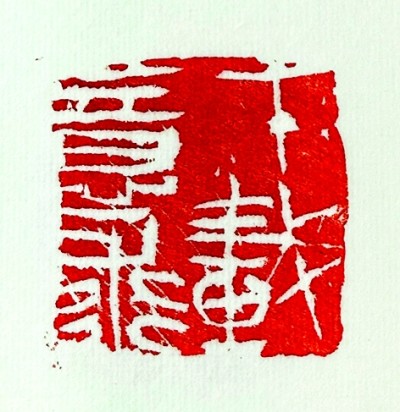

千载意求(篆刻)朱培尔

我的书法篆刻创作,始终是与传统联系在一起的。在解决了技法问题的前提下,对传统书法观念的把握与运用,对于自己创作的提升有着决定性的作用,具体来说体现在三个方面。

其一,书为心画。扬雄所谓的“书”,本意并不指书法,但可以引申为书法。书法一定是性情的表现,是心境的流露。表达心声的载体,既可以是前人的内容,也可以是自己的文本,它们之间没有必然的联系,哪怕是写唐诗,也可以体现出特定的理念,反映自己的情绪与心灵。

譬如我年轻的时候,喜欢李白,喜欢他的直白、激情、浪漫,喜欢他跳跃性的思维。后来,我开始喜欢王维,王维从“相逢意气为君饮”的豪情少年,到后来幽篁独坐的逸士,形象的转换非常大。而且他后期的诗,诗中有画,体现出一种禅意、一种安静悠然的境界,也反映出他的人生转变。最近我则喜欢杜甫,杜甫的许多诗是从对方的角度,而不是从“我”的角度去写的,我觉得这一点非常重要,对我们把握书法创作的方向具有启发意义。

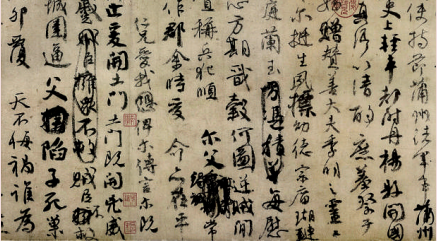

祭侄文稿(书法·局部)颜真卿

对内容的选择,是个性、心声的体现,也是潜意识的生发,很大程度上可以反映出创作者在书写过程中情绪与情感的转换。《祭侄文稿》为何能成为天下第二行书?从颜真卿的角度来说,它不是简单的文件起草,而是那个时期、那个瞬间、那个特殊场合中心灵的体现与情感的表达,线条的着力、涂改的方式、用词的改变其实就是一种心灵深处的呐喊,那种悲愤和激越是无法复制的。所以,书法创作如果只会简单地抄书,绝对成就不了一件伟大的作品。

其二,神采为上。对于一件作品,应该从哪一个角度去关注?如果笔法、结构、章法等都很到位,当然也可以写出名作,但很难成就一流的经典。

神采为上,就是要求我们的创作以及审美,必须跳出技巧、技术的层面。举例说,如果评新人展作品,就应该强调技法技巧、章法笔法、字形结构;但如果兰亭奖、国展的作品还斤斤计较于点画,那就是观念与审美出了问题。书法的境界来自神采。神采是什么?是精神,是扑朔迷离、天马行空般的内心呈现,是活灵活现的东西,它是一种写意,还可以是一种抒情。技法是可以破解的,但神采不可以。神采是有时候只可意会而不太容易言说的一种独特感受,它可能没有一个具体的指向,但必须有喜怒哀乐的呈现。

《笔阵图》中讲横如“千里阵云”,这是对书法横画与笔势的经典比喻,一下子把空间的广阔感表达出来了,同时阵云也象征变幻与运动,这是一种时空意识。为何不用水来表达“横”而用云呢?因为云更加变幻莫测,云可以在瞬间消失或者生成。云是飘逸的,但当它横贯天际,其气势甚至要大于肉眼可见的江河,又充满着无穷无尽的变幻。王羲之书法中,横画的书写变化最多,有提按、有使转、有轻重、有起收、有顿挫,运笔过程中还有涩疾藏露。横虽然很短,但是这样比喻超越了具体的形象,充满激情与想象,把这种感受写出来,你的作品自然就有了神采。文中又说点如“高峰坠石”,为何要强调“高峰坠石”?因为有高度就有能量。高峰坠石,把势能变成动能的时候,就会有速度,有能量的变化与转换,不再是一块简单的石头。把点的这种变化表达出来,就是神采。

神采是作品整体气息的完美呈现。点画强调精到,而神采需要体现书家在创作过程中瞬间的心灵律动与内心独白;书法的神采还体现在书法家必须打破正常的时空次序,把飘忽变幻的回忆、向往以及扑朔迷离的感觉与思想进行交叉和拼接,使之成为一种永恒的表现。

古人为了习字的方便,把完整的碑刻拓片裁装成册页。但作品被裁剪以后,就变成了一个标本,没有了生命。汉碑经过两千年风雨的洗刷和人工的锤拓,才有了字迹的苍茫与石花的残破,二者相映成趣,给人以无限的想象空间与启发,这也是时间与空间的堆积叠加所产生的非常重要的美学特征。

神采的重要性,还体现在作品的整体气息的连贯,体现在各种呼应的关系、各种对比尤其是疏密对比、各种对立的统一处理等方面,这些都是作品生命力的有机组成部分。一件作品,没有气,就等于人没有了生命;没有空间,就无法进行呼吸,有气也没有用了。如果没有对比,就如同人没有情感和脾气,缺乏生气与活力来全面呈现自己的心灵。例如对《祭侄文稿》的学习,绝不能把涂抹去掉,因为其中的涂抹已是作品生命的呈现。我们看古代的经典,尤其是看宋人手札或者明人手卷,如果只看局部,而不是对其整体进行观照,怎么能够感受其中的神采呢?没有这些对立和变化,就无“神”可说,无“采”可言。

其三,无意于佳。经典的书法都是自然而非刻意的。蔡邕说“欲书先散怀抱”,书法作品的境界取决于一种自然的创作状态,这也是作品整体自然的先决条件。因此,“散怀”是创作的第一步,也是作品自然呈现的一种自觉呈现。

王羲之创作《兰亭序》,兰亭雅集、曲水流觞,半醉状态,王羲之随手作序而已,不经意之中完成,再想写也写不出来。再写,就是一种有意识的行为,当然写不出原先的自然,写不出当时独特的感受。所以书法是“无意于佳乃佳”,一旦刻意就会有做作的成分。

最近我通过对清代碑学的学习也发现,康有为、阮元、沈曾植、曾熙、李瑞清、梁启超等,他们正式的作品如中堂、对联,反而不如他们随手一挥的信札来得生动,对当代更有书法的借鉴价值。同样,苏东坡认真写的作品,在神韵与气息方面没有一件能超过他不经意为之的《黄州寒食帖》。所以我们在观照书法的时候,既要去研究技法技巧,更要去研究书家是处于怎样一种自然的书写状态。如果状态自然,又有感情,则神采自然可见。

总之,进行书法学习与创作,要学会和先贤进行心灵的对话,去还原他们在创作中的心路历程,去体验他们质朴但又丰富的情感变化,从而不断提升审美境界,实现自然灵性的书写。

《光明日报》(2025年09月14日 12版)